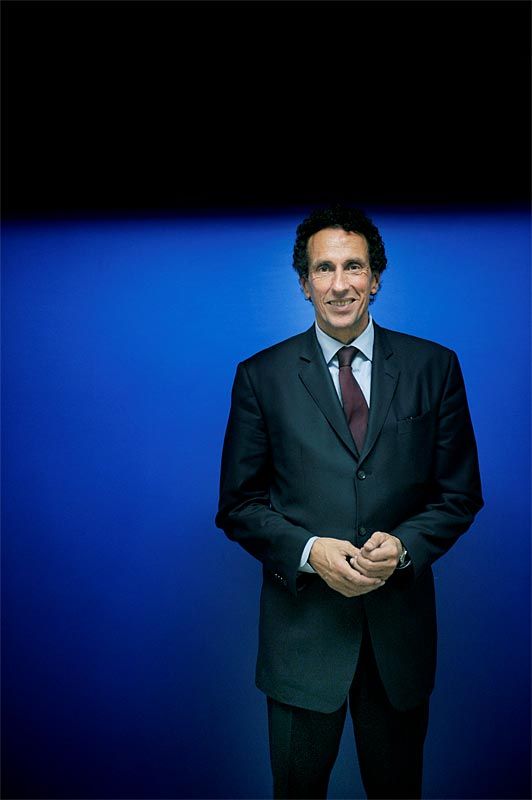

Der Philosoph Julian Nida-Rümelin ermutigt zu Entspannung und Vielfalt bei den individuellen Bildungsentscheidungen.

STANDARD: Sie haben - auch mit Ihrem aktuellen Buch - eine Diskussion um eine Entwicklung im Bildungsbereich angestoßen, die Sie "Akademisierungswahn" nennen. Was verstehen Sie darunter?

Julian Nida-Rümelin: Zentral ist dabei die These, dass Matura und Studium als der normale Bildungsverlauf angesehen werden und andere Ausbildungen wie die Lehre als zwar unumgänglich, aber zweitrangig. Damit geht die Auffassung einher, dass der Anteil von Akademikern das wesentliche Qualitätsmerkmal von Bildungssystemen ist und eine Steigerung der Akademikerquote, wie es von der OECD gefordert wird, unbegrenzt wünschenswert ist.

STANDARD: Was spricht dagegen?

Nida-Rümelin: Es kommt zu einer Abwertung von nichtakademischen Bildungswegen. Über mehrere Jahrzehnte hatten wir in Deutschland und Österreich zum Ärger der OECD zwei Drittel eines Jahrgangs in der beruflichen Bildung. Darin gab es ein breites Spektrum von Begabungen und Interessen. Wenn das auf einmal auf 30 Prozent wie derzeit zurückgeht, ist das System nicht zukunftsfähig.

STANDARD: Für diejenigen, die ein Studium ergreifen, scheint es aber nur Vorteile zu geben: ein geringeres Risiko für Arbeitslosigkeit und ein höheres Durchschnittseinkommen bei Akademikern ...

Nida-Rümelin: Es gibt dabei einen Denkfehler, der sich seit den 1960er-Jahren verbreitet hat. Die Thesen lauten: Wenn die Akademiker einen höheren Beitrag zum BIP leisten, dann führt eine höhere Akademikerquote zu einem höheren BIP. Oder: Wenn die Akademiker eine niedrigere Arbeitslosigkeit haben, dann führt die Steigung der Akademikerquote zu niedriger Arbeitslosigkeit. Das klingt naheliegend, ist aber falsch.

STANDARD: Warum?

Nida-Rümelin: Man kann das im Detail in empirischen Daten sehen. Kurz gesagt kommt es zu einem Verdrängungseffekt. Schon jetzt haben wir die Situation, dass es etwa in der Architektur mehr Absolventen gibt als verfügbare Arbeitsplätze. Architekten übernehmen daher Jobs, die zuvor technische Zeichner gemacht haben. Ein immer größerer Anteil von Personen mit akademischem Abschluss wird unterwertig beschäftigt. Letztlich sinkt damit das Durchschnittseinkommen für beide Gruppen - für die Akademiker wie für die Nichtakademiker.

STANDARD: In Ihrem Buch beschreiben Sie den Denkfehler des Akademisierungswahns mit dem Gefangenendilemma der Spieltheorie.

Nida-Rümelin: Das Gefangendilemma beschreibt Situationen, in denen das Ergebnis für alle schlechter wird, wenn jeder Einzelne seine Ziele optimiert. Mir scheint, dass gegenwärtig im Bereich der individuellen Bildungsentscheidungen so etwas stattfindet. Es ist in der Tat oft günstig für das Einkommen, zu studieren. Also versuchen das möglichst viele. Da sich aber das Verhältnis von Hochqualifizierten und weniger Qualifizierten nicht beliebig steigern lässt, beschädigen sich damit beide Gruppen, sowohl die mit akademischem Abschluss als auch jene mit beruflichem Abschluss.

STANDARD: Welche empirischen Daten sprechen dagegen, der OECD-Empfehlung zu folgen?

Nida-Rümelin: Sehen wir uns zum Beispiel die drei Länder Großbritannien, Deutschland und Österreich an: Nach den Zahlen der OECD ist die Akademikerquote in Großbritannien doppelt so hoch wie in Deutschland und Österreich. Wenn wir uns aber die Jugendarbeitslosigkeit ansehen, ist die in Deutschland und Österreich halb so hoch wie jene in Großbritannien. Man kann sagen, das ist Zufall. Ich würde es aber als empirisches Indiz dafür lesen, dass es einen Zusammenhang zwischen niedriger Jugendarbeitslosigkeit und dem dualen Ausbildungssystem in der Lehre in Deutschland und Österreich gibt und dass etwas an der bildungsökonomischen These, dass die unbegrenzte Steigerung der akademischen Bildung das Beste sei, nicht stimmen kann.

STANDARD: Wie kommt die OECD zu ihren Empfehlungen, wenn ihre eigenen empirischen Daten dagegen sprechen?

Nida-Rümelin: Es ist auffällig, dass ein hohes Maß an Spezialisierung auch in der empirischen Forschung oft einhergeht mit fundamentalen Irrtümern. Um ein anderes Beispiel zu nennen: Menschen, die Ökonomie studiert haben, müsste klar gewesen sein, dass die Einführung einer Einheitswährung ohne abgestimmte Fiskalpolitik scheitern muss. Man hat es trotzdem gemacht, und jetzt hat sich gezeigt, dass es so nicht funktioniert. So ähnlich läuft es im Bildungsbereich: Das duale Ausbildungssystem in Deutschland und Österreich würde vor die Hunde gehen, wenn wir eine Akademikerquote wie Großbritannien hätten. Das ist ein relativ schlichter Zusammenhang, es war aber bislang nicht möglich, das den internationalen Organisationen klarzumachen.

STANDARD: Wer kann an dieser Entwicklung etwas ändern?

Nida-Rümelin: Zunächst hat der Staat eine massive Steuerungskraft - etwa durch die Schultypen, die es gibt und welche Kapazitäten pro Schüler in welchen Schultyp investiert werden. Was mir noch wichtiger ist: Die Entscheidungen von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern werden ja nicht im luftleeren Raum getroffen, sondern da spielen Botschaften, Stimmungslagen und die öffentliche Debatte eine wichtige Rolle - und das ist mein Hauptgegner: Wir sind Jahrzehnte einer Bildungsideologie aufgesessen, die sagt, nur Studieren sei zukunftsfähig. Auch war das immer sehr ökonomisch dominiert: kurze Studien, nicht zu kritische Köpfe, sehr auf den Beruf ausgerichtet. In Papieren vom European Roundtable of Industrialists heißt es etwa, dass es nicht geht, dass so viele Absolventen von den Unis abgehen, die kein Verständnis für die Gewinnerwartungen von Unternehmen haben. Man will den kritischen Geist aus den Universitäten hinaus bekommen.

STANDARD: Welche Rolle spielt das Humboldt'sche Bildungsideal heute noch mit der Einheit von Forschung und Lehre?

Nida-Rümelin: In Ländern mit hoher Akademikerquote wie den USA spielt es eine geringere Rolle: Über 80 Prozent studieren dort an einer Einrichtung, an der keine Forschung stattfindet. In Deutschland und Österreich haben wir eine andere Tradition. Vor allem in den Köpfen der Studierenden spielt Humboldt nach wie vor eine wichtige Rolle. Die größten Studentenrevolten in den letzten Jahren waren in Wien und Athen. Da ging es sehr stark darum, dass die Studierenden gesagt haben, sie wollen nicht nur ausgebildet werden - eine ganz klare Botschaft für den Selbstzweck von Bildung.

STANDARD: Gilt das auch für jüngere Studierende?

Nida-Rümelin: Sie kennen nur das neue System. Ich bewundere, mit welchem Pragmatismus sie diese neue Situation meistern, aber es geht etwas Wichtiges verloren. Seit dem 12. Jahrhundert war es so, dass es zumindest für junge Männer aus feudalem Haus zwischen Schule und Beruf eine Phase der Freiheit gab, in der man sich ausprobieren konnte. Das zieht sich durch die ganze Universitätsgeschichte Europas, doch wir haben uns das geleistet, diese Phase vollständig abzustellen. Ich glaube nicht, dass das so klug war.

STANDARD: Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern Europa: Was sind die Aussichten der jungen Generation?

Nida-Rümelin: Mit dem deutschen Soziologen Heinz Bude gesprochen, würde ich sagen: "Entspannt euch" - die Kinder und ihre Eltern. Die Generation, die jetzt heranwächst, wird rosige Arbeitsmarktbedingungen haben. Natürlich nicht, wer die Schule abbricht. Aber jeder, der was lernt, wird beste Aussichten haben, die demografische Entwicklung ist so eindeutig. Es wird eine Situation geben, wie sie die 68er hatten - das Lebensgefühl dieser Generation war: Ihr braucht uns, die Wirtschaft floriert, uns kann nichts passieren. Die neue Generation hat das noch nicht begriffen. Deswegen sollte man nicht alles so schrecklich nach ökonomischen Kriterien ausrichten, sondern die Vielfalt blühen lassen. (Tanja Traxler, DER STANDARD, 4.3.2015)