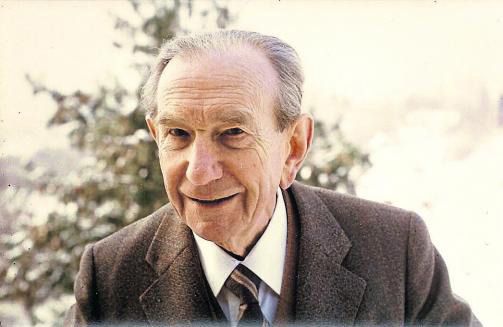

Otto Kratky war ein fürwahr kluger Kopf. Er galt in der Nachkriegszeit als einer der bedeutendsten österreichischen Chemiker, als großer Gelehrter und Hochschullehrer, und machte, methodisch interessiert, als Erfinder von sich reden: Zum Beispiel entwickelte er die Röntgenkleinwinkelstreuung, eine bis heute angewandte Messmethode für nicht kristallisierbare Makromoleküle.

Kratky hatte 1946 nach einem längeren Aufenthalt in Prag eine Professur an der Uni Graz vom österreichischen Chemiker und nationalsozialistischen Politiker Armin Dadieu übernommen. Schnell stieg er in der Universitätshierarchie auf, wurde Dekan und später sogar kurzzeitig Rektor, in den späten 1960er-Jahren zeichnete er sich sogar als wissenschaftspolitischer Stratege aus. Kratky war Vizepräsident des 1968 gegründeten Wissenschaftsfonds FWF, des heute wichtigsten Förderers der österreichischen Grundlagenforschung. Im ersten Jahr seines Bestehens hatte der Fonds zwanzig Millionen Schilling zur Verfügung und gab diese relativ rasch aus - mit einer Bewilligungsquote von etwa 90 Prozent. Der Chemiker wusste diese Großzügigkeit gut zu begründen: "Wir leben in einer Zeit, in der sich Professoren an der Uni als Halbgötter fühlen. Sie sind es nicht gewöhnt, sich einer Jury zu stellen, die über ihre Projekte entscheidet." Sie erklärten nie, warum sie Geld für ihre Arbeit brauchten. Sie gingen ins damals zuständige Unterrichtsministerium und sagten den Beamten, dass sie es brauchen. Das musste genügen. Und die Beamten fühlten sich wie Gutsherren. "Wenn wir zu viele ihrer Projekte ablehnen, kommen sie nie wieder." 1995 starb Otto Kratky im Alter von 92 Jahren.

"Es ging ihm um den Aufbau einer Wissenschaftskultur. Und er hatte recht damit", erinnert sich sein Sohn Christoph Kratky (68) gegenüber dem STANDARD, ganze 47 Jahre später. Er studierte Chemie, "weil das familiäre Umfeld einen Rieseneinfluss hatte", aber nicht in Graz, sondern an der ETH Zürich, "weil mein Vater so nett war, mir ein Studium dort zu zahlen". Er hatte als Maturant natürlich keine Ahnung, wie provinziell das österreichische Uni- und Wissenschaftssystem Mitte der 1960er-Jahre wirklich war - und um wie viel besser die ETH in Forschung und Lehre.

Kratky wurde Strukturbiologe, baute in Graz ein Forschungsgebiet, die Kristallstrukturanalyse, auf und stieg dann noch einmal in die Fußstapfen seines Vaters, um sie noch größer zu machen. Er war von 2005 bis 2013 Präsident des Wissenschaftsfonds FWF, mit einem ungleich höheren Budget (zuletzt etwa 180 Millionen Euro) und einer ungleich niedrigeren Bewilligungsrate (etwa 25 Prozent). Die Wissenschaftskultur wurde aufgebaut, die Qualität der Anträge an den FWF wurde besser. Damit wurde aber auch der Verdrängungswettkampf größer: "Für junge Wissenschafter ist es aufgrund zu geringer Mittel besoders schwierig, eine Uni-Laufbahn in Österreich einzuschlagen", sagt er. "Sie müssen einzigartige Wissenschaftsarbeit leisten, um zu Geld zu kommen."

Ein sesshaftes Volk

Das weiß auch Kratkys zweite Frau Dagmar: Sie ist ebenfalls Wissenschafterin, eine renommierte Fettforscherin an der Med-Uni Graz: "Ohne Auslandsaufenthalt haben junge Wissenschafter keine Chance, was für viele Kollegen schwierig ist, da die Österreicher ein sesshaftes Volk sind." Eine Rückkehr danach sei besonders schwierig: "Sie brauchen Mittel, um ihre Forschung betreiben zu können, und ein Forschungsprojekt vom FWF bewilligt zu bekommen ist heute schwieriger als noch vor etwa 15 Jahren." Kratkys Sohn aus erster Ehe, Wolfgang (32), hat einen Auslandsaufenthalt - wie der Vater war er an der ETH Zürich - hinter sich gebracht und ist nun zurück in der Steiermark, aber nicht mehr in der Grundlagenforschung. Er wollte in die Anwendung gehen, ist bei einer Pharmafirma beschäftigt und sieht darin auch die Konsequenz aus der schwierigen Situation für junge Wissenschafter. Als Familienvater will er das Risiko eines unplanbaren Lebens nicht mehr eingehen.

Wolfgang Kratky schloss an der ETH sein Studium der Molekularbiologie ab, "die Chemie des Lebens", wie sein Vater Christoph sagt, die er studierte, um nicht auf den "großen Flurschatten meines Vaters zu treffen". In Zürich arbeitete er Tür und Tür mit Jack Dunitz, der in mehrfacher Hinsicht wichtig für die Familie Kratky ist. Der bis heute aktive, mittlerweile 92-jährige britische Chemiker und Experte in Kristallografie war Christoph Kratkys Doktorvater - und wurde, weil dieser seine Tochter Marguerite kennen und lieben lernte, später auch sein Schwiegervater und Wolfgangs Großvater. "Jack kannte alle großen Chemiker seiner Zeit", sagt dieser dem STANDARD. Zum Beispiel war er beim Nobelpreisträger Linus Pauling am Caltech beschäftigt, einem der Wissenschafter, die das Modell der Alpha-Helix vorschlugen, ein Sekundärstrukturelement eines Proteins.

Traumatisches Fluchterlebnis

Dunitz lebte in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in einer sicheren "Jewish Community", wie seine Tochter Marguerite Dunitz-Scheer erzählt. Nicht so seine spätere Frau Barbara, die aus Berlin vor den Nazis flüchten und sich in den Niederlanden verstecken musste. "Eine traumatische Reise", sagt Marguerite, die keine Chemikerin ist: Sie ist an der Kinderklinik in Graz beschäftigt und leitet dort die psychsomatische Station. Ihr Schwerpunkt: Kinder, die aufgrund einer schweren Erkrankung wie Krebs künstlich ernährt wurden, wieder das Schlucken zu lehren. In ihrer Familie ist die Nazizeit bis heute ein Thema.

Christoph Kratky erzählt, dass in seinem Elternhaus darüber diskutiert wurde. Nach 1945 habe es zwar in Graz starke Reflexe gegen die Nazis gegeben, "später gab man es dann billiger". Viele ehemalige NS-Gefolgsleute seien zurückgekommen, auch der Lehrstuhlvorgänger seines Vaters. Und in der Schule habe er Ansichten von Lehrern gehört, die diese heute vor Gericht bringen würde. "Ich nehme an, dass es damals an der Uni Graz nicht viel anders war."

Die Verdrängung der Vergangenheit ist zwar längst Geschichte. Der Weg zu einem weltoffenen Land für Wissenschaft und Forschung dürfte aber noch steinig sein, wenn er denn überhaupt gelingt: weg von der Nazizeit und ihrer Verdrängung, weg vom Kult um Wissenschafter, die von Ministerialräten Geld fordern, oder Beamten, die in Gutsherrenart Forscher als Bittsteller kommen lassen. Das passiert zwar längst nicht mehr, aber was in Politik und Gesellschaft fehlt, um die Chemie des Mittelmaßes zurückzulassen, ist auch klar. "Das Interesse an Wissenschaft ist hierzulande endenwollend", meint Kratky in Richtung Politik und Gesellschaft. Und damit ist auch schon alles gesagt. (Peter Illetschko, DER STANDARD, 25.4.2015)