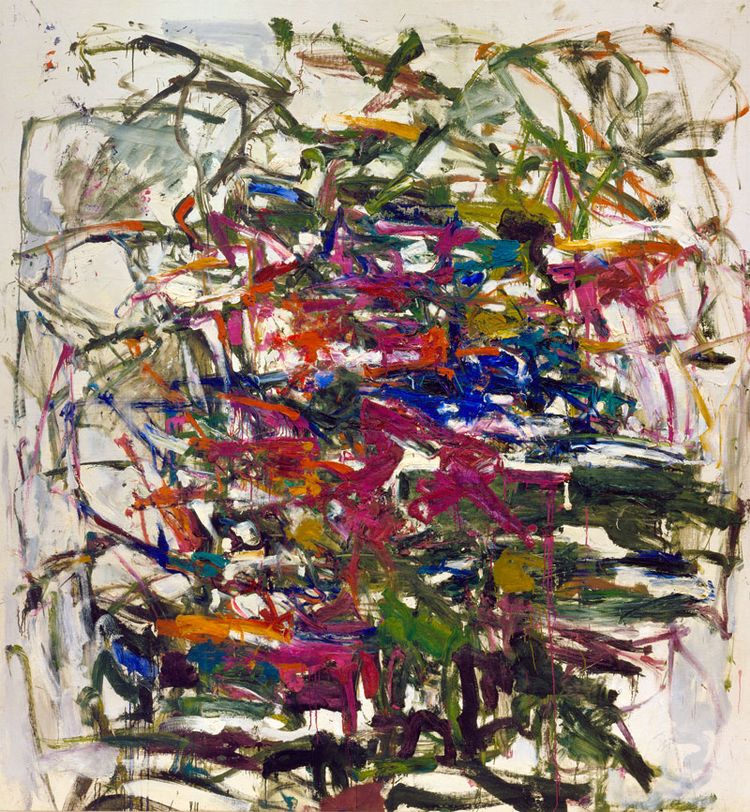

Bregenz – "Ich mag das Licht des Tages und die Zeit der Nacht." Die Malerin Joan Mitchell (1925–1992) war eine Arbeiterin der Nacht. Dann füllten sich ihre großen Leinwände – oft zu lauter klassischer Musik – exzessiv mit Farbe, ein Wirbeln und Wimmeln malerischer Gesten, den Rhythmus bestimmte der Wechsel von dickeren und dünneren Strichen.

Mitchells tiefnächtliches Wirken wäre nicht weiter verwunderlich, aber die Künstlerin überprüfte die Farbigkeit all ihrer Gemälde bei Tageslicht: In der Nacht könnten dabei Fehler passieren, sagte sie. Und die Stimmigkeit der Couleurs war ihr enorm wichtig.

Die US-Amerikanerin wird der zweiten Generation des Abstrakten Expressionismus zugerechnet: 20 Jahre war sie jünger als Willem de Kooning, 13 Lenze trennten sie von Jackson Pollock. Und tatsächlich wabert deren Einfluss in vielen Gemälden Mitchells: Hier fühlt man den farbigen Ausdruck, die noch lose an den Gegenstand geknüpfte Form des einen, dort blitzt die nervös-vitale, gegenstandslose Energie des anderen durch.

Später, Ende der 1960er, da lebt sie schon in Vétheuil, wo sich auch Monet niedergelassen hatte, scheinen ihre Bilder dessen Farblandschaften zu atmen, werden zu einer lyrischen, impressionistischen Form des Expressionismus, wie sie auch ihr Mann, Jean-Paul Riopelle, pflegte. "Meine Bilder sind keine Allegorien oder Geschichten. Sie sind mehr wie ein Gedicht." Kratzbürstiger, von der Kraft der Farbkomplementäre gespeist, jene Bilder, in denen sie sich mit dem anderen großen Vorbild, Van Gogh, auseinandersetzt.

"Minnesota", 1980 (Öl auf Leinwand, Quadriptychon,

260,4 mal 621,4 cm, aus der Sammlung der Joan-Mitchell-Foundation).

Während die männlichen Protagonisten der 1950er zu Ikonen wurden, gerieten ihre Zeitgenossinnen fast in Vergessenheit. In den USA ist man schon länger um das weibliche Malereierbe bemüht, in Europa gilt es jedoch noch, die einer größeren Öffentlichkeit unbekannte Mitchell vorzustellen. Selbst Yilmaz Dziewior, der die Retrospektive noch als Direktor des Kunsthauses Bregenz plante und diese nun auch im Kölner Museum Ludwig, dessen Direktor er seit Februar ist, zeigen wird, kannte sie bis vor wenigen Jahren nicht. Auf Messen entdeckte er sie, beeindruckt von Präsenz und Leuchtkraft ihrer Leinwände.

Es war 1949, als Mitchell am harten Pflaster New Yorks aufschlug. Künstlerinnen, so wie die mit Malern verheirateten Kolleginnen Elaine de Kooning oder Helen Frankenthaler, wurden in der machistischen Zeit schlicht nicht ernst genommen. "Frauen stellten für sie in keinster Weise eine Bedrohung dar", erklärte sie sich viel später, warum Maler wie Hans Hofmann "lady painter" trotzdem ermutigten. Als Mann wäre es sicher einfacher gewesen.

Anspruch mit Format

Aber sie schaffte es dennoch, sich durchzusetzen: Mit 28 Jahren nahm sie die New Yorker Stable Gallery unter Vertrag, 1958 folgte der erste museale Ankauf (Whitney Museum), 1961 – Mitchell war 36 – kaufte das Moma in New York: Mitchell hatte auch nie Wohnzimmerformate gefertigt; bereits in den Dimensionen machte sie ihren Anspruch als museale Malerin deutlich.

299,7 mal 800,1 cm, aus der Sammlung der Joan-Mitchell-Foundation).

Allerdings wird man kaum einen Text finden, keine Kuratoren-Ausführungen hören, wo nicht auch Respekt vor Mitchells enormer Trinkfestigkeit gezollt würde: In dem als permanentes Besäufnis umschriebenen Umfeld hätte sie einige Männer durchaus unter den Tisch saufen können. Auch sonst hätte sie exzessiv gelebt und geliebt, sich mit ihren Männern gefetzt und sich eine derbe Sprache angeeignet. Evolution durch Anpassung also? Mit solchen Anekdoten und der Geschichte vom "armen reichen Mädchen" inszeniert man eine wilde Malerheldin; eine Stilisierung, die bei den männlichen "Genies" heute auch nicht mehr so recht schmecken will.

Abseits davon ist Mitchells Werk dort am besten, wo es räumlich wird, wo man Farblandschaften der Erinnerung spürt. Zu vermissen ist etwa eine durchgehende Handschrift, etwas tatsächlich Mitchell'eskes – obwohl freilich die Heterogenität auch der großen Zeitspanne (von 1951 bis 1992) geschuldet ist. Irgendwie wird man trotzdem das Gefühl nicht los, die Bilder, die sich auch von der Potenz der Größe nähren, sind getragen von der erhebenden Architektur Peter Zumthors, dieser also zu Dank verpflichtet. (Anne Katrin Feßler, 20.7.2015)