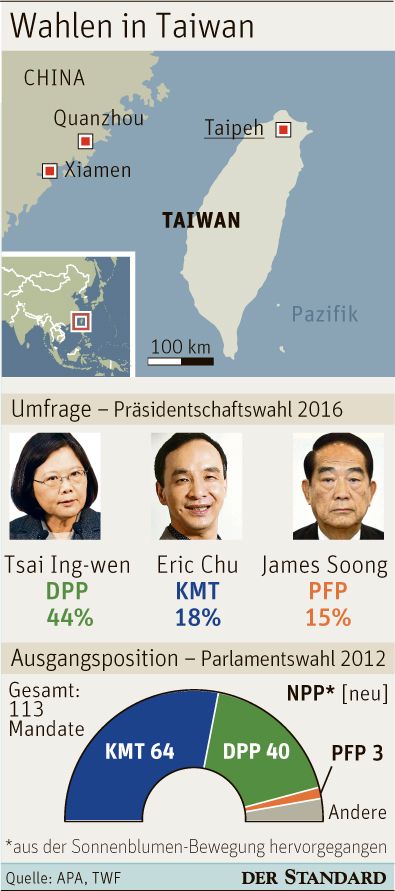

Taipeh/Wien – Es war ein nicht allzu spannender Wahlkampf, der in Taiwan mit der Präsidenten- und Parlamentswahl am Samstag ein Ende nimmt: ein Wahlkampf mit einer überlegenen Spitzenreiterin, in dem es ganz besonders um nationale Themen ging. Doch der Ausgang könnte gravierende internationale Folgen haben. Besonders die Volksrepublik China zeigte sich schon früh ob des Höhenflugs von Tsai Ing-wen irritiert, der Kandidatin der Oppositionspartei DPP, die für eine größere Unabhängigkeit der Insel vom chinesischen Festland steht. Der Kurs des bisherigen Präsidenten Ma Ying-jeou scheint endgültig gescheitert. Er hatte eine stärkere Annäherung zwischen den Regierungen betrieben, die sich beide als jene Chinas sehen.

Und die Frage, wie Tsai die Rolle der Insel auslegen würde, beschäftigt neben der Volksrepublik auch die USA, die ebenfalls vor neuer Unsicherheit in der Region besorgt sind. Mas Regierung hatte sich am sogenannten Konsens von 1992 orientiert: einer Vereinbarung zwischen Peking und Taipeh, wonach die Vertreter beider Seiten sich darüber einig zeigen, dass es nur ein China gibt, aber eingestehen, dass es unterschiedliche Ansichten zur Frage gibt, wer es vertritt. Die Streitfrage existiert seit 1949, als die im Bürgerkrieg siegreichen Kommunisten in Peking die Volksrepublik China ausriefen, die unterlegenen Anhänger der Nationalpartei Kuomintang (KMT) auf Taiwan aber die Republik China weiterführten. Tsai hatte dagegen mehrfach betont, dass es einen solchen Konsens überhaupt nicht gebe – den Status quo, zu dem sich in Umfragen stets große Mehrheiten der Bevölkerung bekennen, will sie dennoch unangetastet lassen.

Provokationen vermeiden

Die 59-jährige Juristin, die lange als farblos gegolten hatte, weiß, dass Peking eine Unabhängigkeitserklärung – wie sie Teile ihrer Partei fordern – wohl kaum friedlich akzeptieren würde. Auch war sie in der Kampagne stets bemüht, Erinnerungen an Altpräsident Chen Shui-bian (2000–2008) zu vermeiden. Chen war der bisher einzige Präsident_Taiwans, der nicht aus der KMT kam. Er hatte Aktionen zur "Taiwanisierung" der Insel gesetzt, die Peking als provokativ auffasste. Nach seiner Amtszeit landete er wegen angeblicher Korruption im Gefängnis.

Sein Nachfolger Ma hingegen suchte gute Beziehungen und eine wirtschaftliche Annäherung an China. Hunderte neue Direktflüge, hunderttausende Touristen vom_Festland und Investitionen aus der Volksrepublik kamen zunächst gut an – Ma gewann Wahlen gegen Tsai 2012 noch ziemlich deutlich. Doch dann begann Mas böser Umfragen-Absturz, der 2014 in großen Protesten und der zeitweiligen Besetzung des Legislativ-Yuan (des Parlaments) durch eine Studentenbewegung mündete. Doch nicht nur die Aktivisten der "Sonnenblumen-Bewegung", die gegen ein Freihandelsabkommen protestierten, sondern auch viele Bürger fühlten sich von der Eile der Annäherung überrollt.

Nicht mehr chinesisch

KMT-Kandiat Eric Chu hatte nicht nur mit einer geschwächten Partei zu kämpfen, sondern auch mit Desillusionierung über die Annäherung. Während Chinas Präsident Xi Jinping findet, sein Land solle nicht noch eine Generation warten, um die Frage der "abtrünnigen Provinz" zu klären, sehen sich in einer Umfrage vom Sommer Rekordzahlen von Taiwanesen nicht mehr als "chinesisch" (drei Prozent) oder "taiwanesisch und chinesisch" (34 Prozent), sondern nur noch als "taiwanesisch" (59 Prozent). Viele Taiwanesen sind zudem stolz auf die seit den 1990ern gefestigte Demokratie. Peking fürchtete hingegen das Vorbild und hat Staatsbürgern geraten, wegen der "politisierten Stimmung" im Wahlkampf Taiwan nicht zu bereisen.

Den angeblichen Ausverkauf des Landes machen derweil viele Taiwanesen für die Krise verantwortlich, in der Taiwans Wirtschaft derzeit steckt. Der Übergang zu einer diversifizierten Wirtschaft ist bisher weniger gut gelungen als etwa zeitgleich in Südkorea oder früher in Japan. Viele Junge haben Schwierigkeiten, gute Jobs zu finden, Wohnraum in Städten ist zunehmend unerschwinglich. Darüber, ob die Krise ohne die Annäherung in Wahrheit nicht schlimmer wäre, streiten allerdings die Ökonomen.

Die USA sind ihren Verpflichtungen aus dem "Taiwan Relations Act", der sie zur Rüstung der Insel verpflichtet, schon vor der Wahl nachgekommen, um Provokation zu vermeiden. Peking protestierte trotzdem heftig. (Manuel Escher, 15.1.2016)