"And now there is one more thing." So kündigte Steve Jobs, der 2011 verstorbene Apple-Chef, stets große Revolutionen an. Etwa als er 2007 das Internet ins Handy brachte. Das iPhone werde die Welt verändern, prophezeite er und behielt recht. Nun verkündeten Jeff Bezos, Chef von Amazon, und Microsoft-Gründer Bill Gates einen vergleichbaren Coup.

Mit dem Diagnostikhersteller Illumina wollen sie einen Bluttest für sämtliche Krebsarten entwickeln. Mit Wucht drängen derzeit die großen IT-Konzerne in das Gesundheitswesen. Denn: "There are so many more things."

Google mischt bei unzähligen Biomedizin-Start-ups, Kliniken und Krankenversicherern mit; die Gates-Familie sitzt über Stiftungen längst im Boot. Auch Amazon-Chef Bezos hat das neue Geschäftsfeld entdeckt. Der Grund dafür: Seit Jahren produziert die Medizin Daten um Daten, vor allem die Krebsmedizin. Es ist eine schier gewaltige Informationsmasse, die auf ihre Auswertung wartet.

Und wer könnte besser dafür geeignet sein als die ausgeklügelten Rechenformeln der IT-Industrie. Google hat es vorgemacht. Ihre Algorithmen, mittels deren Google-Gründer Sergej Brin und Larry Page "alles Wissen der Welt allen zugänglich machen" wollten, bieten sie nun auch Medizinern und Krankenhäusern an.

Algorithmus in Genen

Google Genomics will Erbgutinformationen speichern, systematisieren und auswerten. Ärzte hätten jederzeit Zugriff auf Daten, bewerben die Datengiganten. Zeitgleich beteiligt sich Google an etlichen auf Krebs spezialisierten Firmen. Deren Ziel gleicht sich im Prinzip: die gefährlichen Veränderungen in den Tumorzellen entdecken und möglichst gleich die passende Therapie anbieten können. Das Werkzeug dafür sind komplexe Algorithmen.

Obwohl seit Jahren wahlweise von individueller, personalisierter, zielgerichteter oder Präzisionsmedizin gesprochen wird, ist die Onkologie bisher nicht weit über diese Buzzwords hinausgekommen. Bisher führt die gezielte Suche nach genetischen Mutationen in einzelnen Krebsformen nur selten zu großen Erfolgen.

Etwa das Paradebeispiel ist der Wirkstoff Imatinib, der seit seiner Zulassung im Jahr 2001 fast 90 Prozent der damit behandelten Patienten mit chronisch myeloischer Leukämie das Leben rettete. Er blockiert ein Protein, das bei dieser Art Blutkrebs aus dem Ruder läuft.

Oder BRAF-Hemmer: Sie befreien Menschen, die an Schwarzem Hautkrebs erkrankt sind und BRAF mit einer bestimmten Veränderung tragen, gänzlich von ihren Beschwerden – eine Zeitlang. Ein weiterer aufsehenerregender Wirkstoff ist Alectinib bei nichtkleinzelligem Lungenkrebs. Er hemmt einen Wachstumspfad selbst dann noch, wenn andere ALK-Hemmer versagt haben.

Mutationen erkennen

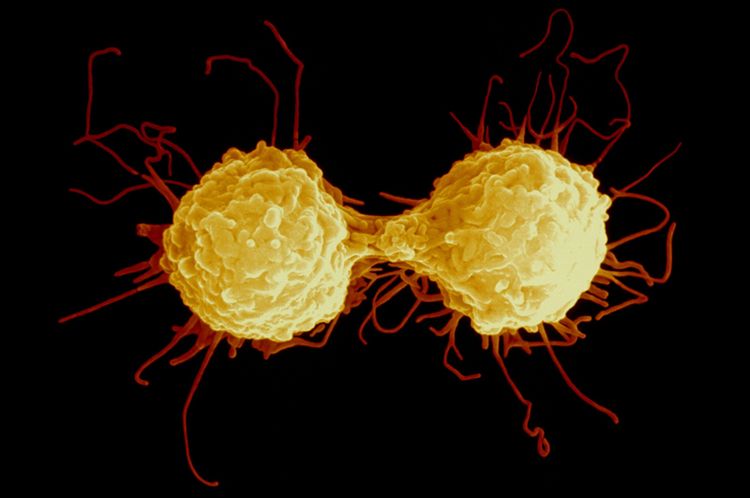

Doch die Beispiele zu Haut- und Lungenkrebs lassen erahnen, wo die Tücke der zielgerichteten Therapien liegt. Die Tumore lernen, sie zu umgehen. Wenn der Angriff nicht in kurzer Zeit sämtliche Krebszellen ausschalten kann, wächst das Geschwür nach einiger Zeit weiter. Tumore tragen nicht nur eine einzige Veränderung, sie weisen etliche Tausend Mutationen auf. Von diesen müssen Mediziner jene suchen, die den Krebs besonders gefährlich machen. Zwischen fünf und fünfzehn solcher Treibermutationen trägt eine durchschnittliche Tumorzelle.

Sie alle zu finden ist schwierig. Zudem ist ein Tumor ein höchst heterogenes Gebilde. "Selbst wenn 80 Prozent eines Tumors die gleichen gefährlichen Veränderungen tragen, die restlichen 20 Prozent werden die zielgerichtete Therapie verfehlen", sagt Wolf-Dieter Ludwig, Chef der Hämatologie am Klinikum Berlin-Buch.

Ein weiteres Problem ist die Zeit: Nach einer globalen Studie werden zwar mehr als zwei Drittel aller Lungenkrebspatienten auf eine wachstumstreibende Mutation im EGFR-Gen getestet, aber bei einem Drittel kommen die Testergebnisse nicht rechtzeitig, um den Arzt bei der Therapieentscheidung zu beeinflussen.

Ins Plasma schauen

Doch es bahnt sich eine Lösung an: Seit wenigen Jahren hat sich eine ganz neue Art von Unternehmen gegründet: Es sind Firmen, die Biomedizin mit komplexer Datenanalyse verbinden. Diese Kombination könnte schon in naher Zukunft einen Paradigmenwechsel in der Medizin einläuten. Die Methode heißt "next generation sequencing": Sie macht das Ablesen der Erbgutinformation schnell und preiswert möglich – und das aus Blutproben.

"Der Krebs hinterlässt Spuren im Blut", sagt Lukas Heukamp, Medical Director von NEO New Oncology AG. Das Unternehmen bietet Bluttests an, um gefährliche Treibermutationen zu identifizieren. Mehr als 30 Veränderungen kann der Test bereits detektieren. Der Vorteil diese Methode: "Oftmals reicht das Tumormaterial selbst für die Analyse ja gar nicht aus – oder der Zustand des Patienten lässt eine herkömmliche Biopsie nicht zu", sagt Heukamp.

Das neue Verfahren heißt Liquid Biopsy und ist ein Hoffnungsfeld der Krebsmedizin – vor allem für Verlaufskontrollen. Erfolg oder Versagen einer Therapie lassen sich mit dieser Methode viel rascher als bisher nachweisen. Die NEO New Oncology AG ist längst nicht das einzige Unternehmen, das auf die Spuren im Blut setzt. Astra Zeneca hat gemeinsam mit Quiagen bereits eine Zulassung für den deutschen Markt. Roche arbeitet mit Foundation Medicine an einem vergleichbaren Test. Der aktuell mit 70 riskanten Krebsgenen umfassendste Test ist vom kalifornischen Unternehmen Guardant.

Werte interpretieren

Wenn Bill Gates und Jeff Bezos also von einem Test für alle Krebsarten sprechen, dann meinen sie nichts anderes, als dass sie einen Gentest entwickeln wollen, der alle 400 Treibermutationen bestimmen kann. Ist das möglich? "Noch stehen solchen Verfahren viele Unsicherheiten gegenüber", sagt Edgar Dahl, Leiter der Molekularpathologischen Diagnostik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen.

Denn Tumorerbgut ist nicht bei allen Krebserkrankungen gleichermaßen im Blut nachweisbar. Während sich fast alle fortgeschrittenen Darm- oder Eierstockkarzinome per Blutanalyse feststellen lassen, gelingt dies bei Prostata- und Nierenkrebs in weniger als der Hälfte der Fälle. Bei Hirntumoren sei der Nachweis über das Blut noch ungeeigneter.

"Bislang kaum erklärbar ist, warum auch innerhalb einer Krebsart die Menge an nachweisbaren Erbgutfragmenten um den Faktor 10.000 und mehr schwanken kann", so Dahl.

Erst der Anfang

"Wir wissen einfach noch zu wenig über die Pathobiologie der Tumor-DNA im Blut, nicht nur über ihre Herkunft, sondern auch, was eine aufgefundene Treibermutation tatsächlich klinisch für den Patienten bedeutet." Dahl weiter: "Es ist zu hoffen, dass sich sinnvolle Muster oder Grenzwerte für Treibermutationen definieren lassen, sodass solche Früherkennungstests nicht zu Überdiagnosen und Verunsicherung führen."

Illumina, Gates und Bezos haben also vor allem eines geschafft: Sie haben Aufmerksamkeit geschürt. Selbst wenn es gelingt, sämtliche Treibermutationen für alle Krebsformen zu bestimmen: "Sie gleichzeitig auszuschalten ist kaum möglich", sagt Wolf-Dieter Ludwig. Doch hinter dem ehrgeizigen Plan der Amerikaner könnte genau dies stecken: Wer das Erbgutprofil seiner Patienten kennt und mit bisherigen medizinischen Forschungen vergleicht, kann womöglich schneller Therapien anbieten – oder nach neuen Ansätzen suchen. Algorithmen werden alle Möglichkeiten kalkulieren. Google, Gates und Amazon haben das längst erkannt. (Edda Grabar, CURE, 8.6.2016)