Oxytocin produzierende Neuronen haben im Körper eine ganze Reihe von Aufgaben. Sie werden bei Schmerz und beim Kuscheln aktiv.

Gewiss, seine Bedeutung als Warnsignal für eine Erkrankung ist unumstritten, aber wehe, er gerät außer Kontrolle. Schmerz kann Menschen lähmen, quälen, sie zur Verzweiflung treiben. Kein Wunder also, dass die Herstellung von schmerzlindernden Medikamenten der pharmazeutischen Industrie alljährlich satte Gewinne beschert. Der Körper selber indes verfügt ebenfalls über Abwehrmittel gegen die Pein. Eines davon steht für die Forschung schon seit Jahren im Rampenlicht: Oxytocin.

Das umgangssprachlich als "Kuschelhormon" bezeichnete Neuropeptid wird hauptsächlich im Gehirn produziert und ist ein Paradebeispiel für den Einfallsreichtum der Evolution. "Man findet es in fast allen mehrzelligen Tierarten", betont der Neurologe Valery Grinevich vom Deutschen Krebsforschungsinstitut (DKFZ) in Heidelberg. Ob Borstenwurm, Hummer, Lachs oder Homo sapiens – alle setzen auf Oxytocin.

Omnipräsentes Multitasking

Der Wirkstoff ist unter anderem in den Nieren aktiv, wie Grinevich erklärt. "Er reguliert dort die Wiederaufnahme von Natriumionen aus dem Primärharn." Oxytocin sichert so das Konzentrationsgleichgewicht von Salz und Wasser in den Körperflüssigkeiten. "Das ist, evolutionstechnisch gesehen, seine älteste Funktion."

Doch wie so oft in der Natur hat auch hier ein physiologischer Mechanismus mit der Zeit neue Rollen übernommen. Oxytocinmoleküle sind offenbar Multitalente. Das Neuropeptid regt bei Frauen zu Beginn der Geburt die rhythmische Kontraktion der Uterusmuskulatur an. Die Wehen setzen ein. Später steigert das Nuckeln des Babys an der Brustwarze die Oxytocinproduktion, was wiederum den Milchfluss fördert und die Konzentration des Stresshormons Cortisol senkt.

Gleichzeitig wird auch beim Säugling vermehrt Oxytocin ausgeschüttet. Stillen trägt somit zum Wohlempfinden von Mutter und Kind bei. Sex und Zärtlichkeiten lösen bei erwachsenen Paaren ähnliche Effekte aus. Des Weiteren hat Oxytocin einen erheblichen Einfluss auf das Sozialverhalten. Autisten könnten unter einem chronischen Mangel des Hormons leiden. Eine medikamentöse Verabreichung verringert vorübergehend die Symptome ihrer Krankheit (vgl.: PNAS, Bd. 107, S. 4389).

"Ein komplexes System"

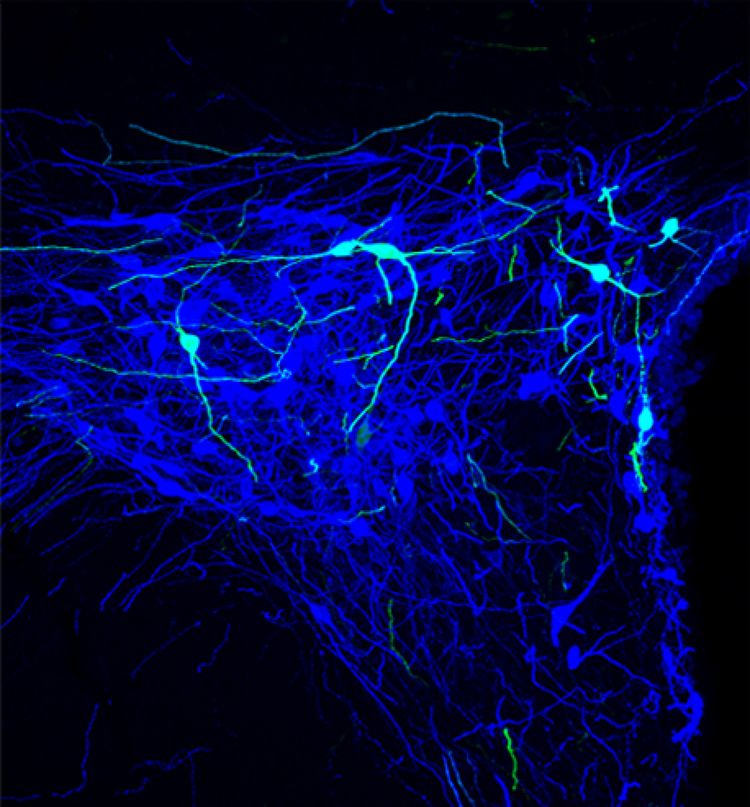

Dass Oxytocin auch gegen Schmerzen aktiv ist, hat nun ein internationales Expertenteam aufgezeigt. Valery Grinevich ist einer der Hauptautoren der neuen Studie. Erste Hinweise auf eine solche Wirkung gab es bereits während der Neunziger, berichtet er. Die dafür erforderlichen Signalketten blieben bislang allerdings im Verborgenen. Man kannte die so genannten magnozellulären Neuronen im Hypothalamus des Gehirns, die bei Bedarf Oxytocin produzieren und es über die Hypophyse in die Blutbahn abgeben. Diese Zellen sind über ihre Fortsätze, die Axonen, auch mit anderen Hirnregionen verbunden, wo sie ebenfalls das Hormon freisetzen. "So modulieren sie unser sozioemotionales Betragen", sagt Grinevich. "Es ist ein sehr komplexes System."

Die magnozellularen Neuronen sind gleichwohl nicht alleine. 1995 fanden Mediziner eine zweite Zellgruppe, deren Bedeutung sie damals nicht näher einordnen konnten: die parvozellulären Neuronen. Sie fallen vor allem durch einige besonders lange Axone auf, die bis in die Wirbelsäule hineinreichen. Grinevich und seine Kollegen sind der Sache auf den Grund gegangen. Die Wissenschafter haben Struktur und Funktionalität des Oxytocin generierenden Neuronennetzwerks bei Ratten analysiert, und machten dabei eine faszinierende Entdeckung. Die parvozellulären Neuronen steuern offenbar die Aktivität ihrer magnozellulären Nachbarn, und sind gleichzeitig an der Signalübertragung im Rückenmark beteiligt. In beiden Fällen spielt Oxytocin die tragende Rolle.

Wirkt als Schmerzbremse

Den Studienergebnissen zufolge bremst das von den parvozellulären Axonen im Rückgrat ausgeschüttete Hormon direkt die Schmerzweiterleitung an das Gehirn. Eine sehr schnelle, akute Reaktion. Das von den magnozellulären Neuronen auf Geheiß ihrer parvozellulären Geschwister produzierte Oxytocin wirkt dagegen über das Blut auf das periphere Nervensystem – dort, wo der Schmerz in erster Linie entsteht. Beide Mechanismen verringern im Laborversuch die Schmerzwahrnehmung bei Ratten (vgl.: Neuron, Bd. 89, S. 1).

Laut Grinevich könnte der doppelte Regelkreis großes therapeutisches Potential haben. "Oxytocinrezeptoren sind hochsensibel", erklärt der Neurologe. Sie reagieren bereits bei nanomolaren Konzentrationen. Das Hormon kann mit seinen großen Molekülen kaum die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Bei Verabreichung in hoch dosierten Nasensprays scheinen trotzdem geringe Mengen ins zentrale Nervensystem zu gelangen. In den USA wurde bereits ein Patent für ein Oxytocinpräparat gegen Migräne registriert. (Kurt de Swaaf, 26.3.2016)