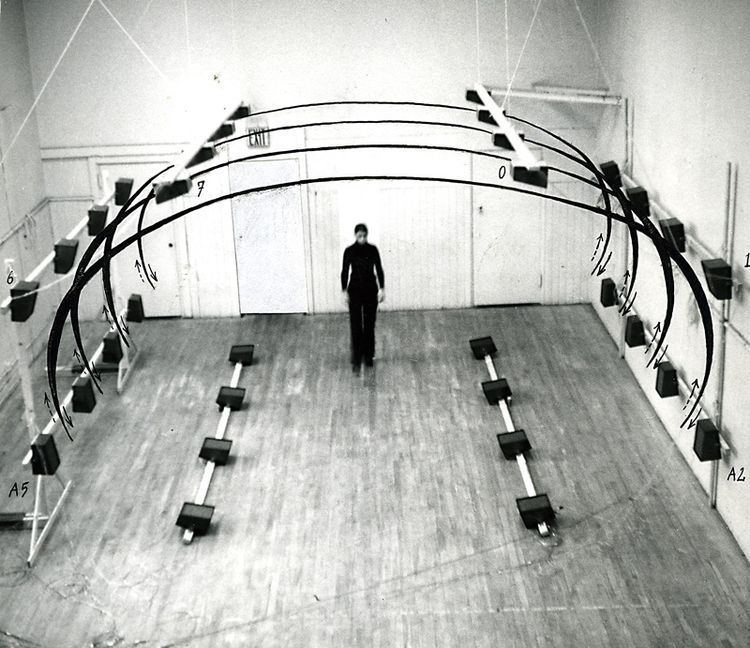

Bernhard Leitner begreift sich weniger als Komponist denn als Bildhauer mit dem Material Sound: "Immaterielles Gewölbe", Ton-Röhre von 1974.

Wien – In der Welt des österreichischen Künstlers Bernhard Leitner können Räume selbstverständlich pendeln, federn oder sogar wehen. Er braucht dazu allerdings nicht etwa Rauschmittel; und auch keine aufwändigen mechanischen Apparaturen, die Wände und Böden in Bewegung versetzen würden. Leitners Baustoff ist vielmehr sogar unsichtbar und ungreifbar: Der 1938 geborene Künstler konstruiert Architekturen aus Klängen und Geräuschen.

Man stelle sich etwa eine Räumlichkeit vor, an deren Seiten, Decke und Boden jeweils mehrere Lautsprecher angebracht sind: Je nachdem, in welcher Reihenfolge man selbige ertönen lässt, wäre es möglich, dass ein Klang spiralförmig von oben nach unten "wandert". Er könnte aber auch zwischen Boden und Decke hin- und herpendeln oder einen Achter um die Zuhörer bilden. Erhöht man in einer Gruppe von Lautsprechern den Pegel, mag sich der akustische Raum – von "Sekundärarchitektur" spricht Leitner auch – an gewissen Stellen verengen oder zu pulsieren beginnen.

Zwischen Neuer Musik und Bildhauerei

Eine Installation solcher Façon realisierte Leitner etwa unter dem Titel Ton-Würfel 1982 auf der Documenta in Kassel. Für Leitners OEuvre, dem im Landesmuseum Niederösterreich aktuell die schöne Retrospektive Ton-Raum-Skulptur gewidmet ist (vieles davon war 2011 in Leitners Ausstellung in der Galerie Kargl in Wien zu sehen), steht sie durchaus exemplarisch. Alles dreht sich bei ihm, der sich weniger als Komponist denn als bildender Künstler begreift, um die Frage, wie sich mittels Mehrkanal-Soundsystemen Linien, Flächen, ja Objekte aus Klängen schaffen lassen – wie sich gewissermaßen mit ihnen "malen" lässt.

Das klingt in der Theorie sehr einfach und nimmt sich auf Skizzen oder expressiv übermalten Raumfotos mitunter spektakulär aus. In der Praxis freilich gilt das alte Gesetz, dass Schallwellen keine Pinselstriche sind: Sound ist nicht nur flüchtig, geneigt, sich zu zerstreuen; er bleibt vor allen Dingen nicht außerhalb des Körpers, sondern geht durch ihn hindurch, wie Leitner einmal sagte. Auch deshalb rückte in den 1970ern in New York, in einer Vorstudien gewidmeten Phase, auch die Frage ins Zentrum: Was machen die Rauminstallationen mit dem Körper(gefühl) der Zuhörer?

Ziehende und drückende Töne

Sound als Berührung: leicht nachvollziehbar mag diese Idee ein Experiment von 1975 machen, der Ton-Anzug. Dessen Träger hat auf dem Rücken und auf der Brust jeweils einen Lautsprecher. Wandert nun der Sound von hinten nach vorne, wird Leitner zitiert, stelle sich ein Gefühl des Geschobenwerdens ein – und umgekehrt fühle man sich zurückgehalten.

In den Ton-Anzug darf man sich im musealisierten Kontext leider nurmehr hineindenken. Erleben respektive "vollenden", wie Leitner es genannt hat, kann man dafür eine feine Selektion anderer Mehrkanalinstallationen. Und hierin liegt auch die Stärke der Schau, die eher spröde startet – mit Skizzen und Entwürfen. Schön etwa die Ton-Liege (erstmals realisiert 1975): Unter demjenigen, der sich darauf legt, schwingt dank versteckter Lautsprecher gemächlich ein tiefer Cello-Ton hin und her, zwischen Scheitel und Sohle. Das hört sich nicht nur angenehm an: Den entspannungsfördernden Aspekt dieser Arbeit wiesen in den 1970er-Jahren sogar Mediziner nach.

Ein bisschen Entschleunigung

Ein klitzekleiner Hauch von Wellness durchweht also den White Cube, auch deshalb, weil Leitner mit eher beruhigten, in sich stehenden Klängen arbeitet. Bei aller Entschleunigung sollte man allerdings nicht auf den Erkenntnisgewinn verzichten, der sich etwa bei folgendem Experiment einstellt: Man schließe, im Klangraum stehend, die Augen und vergleiche die bloß vorgestellten Objektarchitekturen mit den tatsächlichen, minimalistischen Aufbauten. Da wird man sich wundern, aber im positiven Sinne: über neue Erkenntnisse zum Verhältnis Hören und Sehen. (Roman Gerold, 20.5.2016)