Die Welt ist im Umbruch. Insbesondere die Computertechnologie entwickelt sich mit einem rasanten Tempo weiter. Märkte verändern sich. War die Zeitung am Frühstückstisch vor 15 Jahren noch ein recht üblicher Anblick, finden sich dort heute meist ein Handy für die morgendliche Informationsdosis aus dem Netz.

Und nicht nur das. Wo einst elektronische Kommunikation über einen stationären PC zu Hause abgewickelt wurde, ist die Nachrichtenzentrale nun in der Hosentasche mit dabei. Wie reagiert man auf solche Veränderungen rechtzeitig? Wie erkennt man einen kommenden Umbruch? Und was ist das "nächste große Ding"? Fragen, die der Futurist Vito Di Bari in einer Keynote auf der Computex in Taiwans Hauptstadt Taipeh behandelt hat.

Der lange Weg des Smartphones

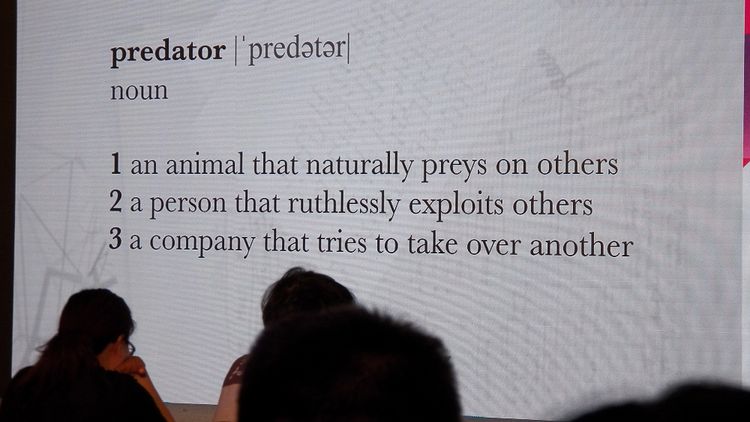

Viele Leute, auch bekannte Branchenkollegen, sind der Meinung, die Zukunft sei "wie ein Jäger", zitiert er aus dem Buch "The Future Shock". Sie pirscht sich flott heran und schlägt gnadenlos zu. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, argumentiert er. Große Veränderungen, Paradigmenwechsel von jahrzehntelangem Ausmaß kommen nicht von heute auf morgen, sondern oft mit lange Vorlaufzeit.

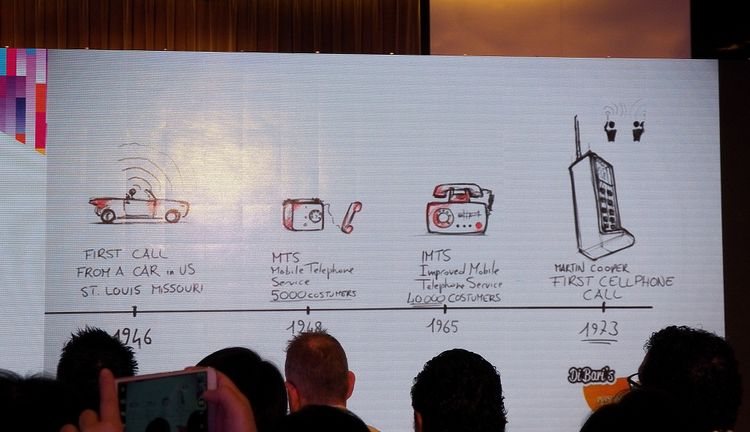

Als Beispiel nennt Di Bari Mobilkommunikation. Ihr großer Aufschwung hat Mitte der 1990er begonnen. Auf einfache Handys folgten Smartphones, die eben heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sind. Doch die Technologie war nicht einfach "da". Ihre Spur reicht bis ins Jahr 1946 zurück.

In diesem Jahr wurde erstmals von einem Auto in Missouri aus ein anderer Teilnehmer angerufen. Zwei Jahre später gab es bereits den "Mobile Telephone Service" (MTS) mit 5.000 Nutzern. 1965 hatte dessen verbesserter Nachfolger schon 40.000 Kunden aufzuweisen. 1973 erfolgte schließlich der erste Anruf von einem tragbaren Telefon auf Basis eines auf Funkzellen aufbauenden Kommunikationssystems. Zwischen dem ersten Aufkommen mobiler Telefonie und ihres Booms liegt rund ein halbes Jahrhundert.

Großer Umbruch, großer Anlauf

Das gängige Muster, so Di Bar, sieht wie folgt aus: Eine neue Entwicklung wird vorgestellt und sorgt kurzfristig für Aufregung. Danach tritt eine lange Wartezeit ein. Bis die Bedingungen für einen großen Sprung bzw. der Bedarf gegeben sind. Dann folgt die schnelle Verbreitung.

Hier lässt sich ein weiteres Beispiel anfügen. Auch Virtual Reality-Technologie hat eine lang Evolution und Wartezeit hinter sich. Als Begriff zuvor schon in einem Buch geformt, baute Morton Heilig 1962 das mechanische "Sensorama" als Demonstration seiner Vision eines Theaters für alle Sinneserfahrungen. 1966 folgte ein von Douglas Engelbart umgesetzter Flugsimulator für die US Air Force. Und 1968 war es Ivan Sutherland, der das erste Gerät baute, das sich als VR-Brille bezeichnen lässt.

In den 1980ern gab es einen kurzen Hype, der auch dem Aufschwung der Videospielbranche geschuldet war. Einzelne Produkte wurden bis in die Mitte der 1990er vorgestellt, konnten aber keine kritische Masse erreichen. Das änderte sich mit der Oculus Rift, deren erfolgreiches Crowdfundingprojekt das Signal für einen zweiten Aufschwung der Technologie sorgte, deren Siegeszug in den kommenden Jahren unaufhaltsam scheint.

Nicht die Augen verschließen

Und dies sind die Momente, die man nicht versäumen sollte. Es ist nicht unbedingt wichtig, bei neuen Entwicklungen gleich vorne dabei zu sein, doch spätestens wenn sie am Mainstream anklopfen, sollte man sich nicht mehr verschließen.

Wer es trotzdem tut, geht unter, genauso wie Unternehmen, die den Aufstieg des Internets zur globalen Kommunikationsplattform verschlafen haben. Ein Grund, warum viele Unternehmen, die in den 1980ern als unumstrittene Größen galten, heute nicht mehr existieren.

Elektrizität 2.0

Nach dem Internet und Smartphones folgt nun ein neues Paradigma, dessen Auswirkungen Di Bari mit der Erfindung der Elektrizität gleichsetzt: Das Internet der Dinge (IoT). 2025 wird es weltweit 100 Milliarden Mikroprozessoren geben, aufgerechnet gut 13 pro Erdenbürger. Jedoch wird nur einer von 100.000 in einem klassischen Computer – vom Desktop über Notebooks und Tablets bis hin zu Telefonen – stecken.

Der Löwenanteil wird sich in diversen Dingen des Alltags verbergen. Die drei Grundbedingungen für diese Entwicklung sind mittlerweile erfüllt. Es existieren stabile, schnelle, drahtlose Datenverbindungen. Es gibt extrem kleine, sparsame Prozessoren. Und moderne Sensoren decken zuverlässig eine enorme Bandbreite von Erfassungsmöglichkeiten ab. Bedarf und Akzeptanz steigen bereits spürbar, nicht nur bei Endkonsumenten.

Bis 2020 rechnet er mit 250 Milliarden "smarten" Dingen. Selbst manche Kühe sind heute bereits vernetzt und schicken Gesundheitsdaten an den Bauern, womit sie pro Tier rund 200 MB an Daten jährlich übertragen. Autos werden zum wichtigsten Kommunikationsgerät nach Smartphones und herkömmlichen Computern aufsteigen. Smarte Kfz reduzieren den Stadtverkehr um 80 Prozent.

Sicherheitsfrage nicht unlösbar

Wurden einst vergleichbar primitive Hilfsmittel durch strombetriebene Maschinen ersetzt, folgen nun smarte, mitunter intelligente Apparate auf ihre nicht vernetzten Vorgänger. Weitere IoT-Fortentwicklungen, welche Di Bari bis 2033 voraussagt: Hologramme ersetzen in vielen Fällen Bildschirme. Kleine Chips in Pflastern auf der Haut diagnostizieren Gesundheitsprobleme. Und Medikamente lassen sich zu Hause ausdrucken. Lieferdrohnen bringen in Windeseile Bestellungen. Und – hierüber wird schon länger hitzig diskutiert – das Bargeld weicht elektronischen Zahlmethoden.

Wenngleich allerlei smarte Geräte bereits mit Sicherheitslücken und fehlenden Updates aufgefallen sind, fürchtet sich der Zukunftsforscher nicht vor diesem Umbruch. Derlei Probleme würden mit der Zeit gelöst. Vernetzte Gegenstände, meint er, sind eines Tages so sicher gestaltet, "dass wir ihnen auch bedenkenlos unsere Babys anvertrauen werden." (Georg Pichler aus Taipeh, 03.06.2016)