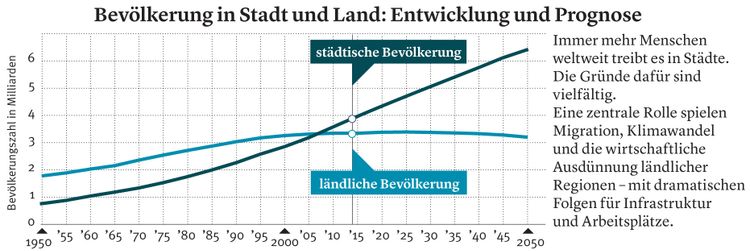

Es ist nur acht Jahre her, dass zum ersten Mal genauso viele Menschen in Städten wie in ländlichen Regionen lebten. Aber es wird nicht allzu lange dauern, bis sich zwei Drittel der Weltbevölkerung im urbanen Raum niederlassen werden. Die Vereinten Nationen prognostizieren diesen Meilenstein in der Verschiebung der Bevölkerungsverhältnisse zwischen Stadt und Land schon für 2050. In Zahlen heißt das:

9,7 Milliarden Menschen (heutiger Stand: 7,4 Milliarden) sollen dann auf der Erde leben. 6,4 Milliarden werden in Städten zu Hause sein. Es wird also eng in den Straßen der Städte und Megacitys. Kent Larson, Leiter der "Changing Places"-Forschungsgruppe am Media Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, berichtete schon vor vier Jahren, dass es in der Großstadt Bengaluru, dem Silicon Valley von Indien, doch ziemlich anstrengend war, sich auf der Straße von A nach B zu bewegen. "Ich brauchte Stunden, um dort einige wenige Kilometer voranzukommen", erzählte er auf der Bühne eines TED-Talks. Wahrscheinlich geht es vielen Menschen in der indischen Großstadt ähnlich: 2011 lebten in Bengaluru laut einer Volkszählung nicht weniger als 8,4 Millionen Einwohner. Die Stadt hat ein enormes Verkehrsproblem, unzählige Autofahrer quälen sich täglich durch endlose Staus.

In den USA ist die Situation nicht viel anders: Die Vergeudung von Zeit und Benzin durch Stau wird laut World Economic Forum in den 83 größten urbanen Regionen des Landes mit nicht weniger als 60 Milliarden US-Dollar (54 Milliarden Euro) beziffert. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass etwa eine Million Todesfälle pro Jahr auf Luftverschmutzung zurückzuführen seien. Stadtregierungen sollten es also besser wissen und ein dichtes Netz der öffentlichen Verkehrsmittel bauen, das die Bevölkerung auch noch gern nützt.

Die Wahrheit entspricht aber nicht der Idealvorstellung von Verkehr in der City: Stadt heißt nicht ohne Grund für Media-Lab-Forscher Kent Larson auch Verstopfung, Stress, Dreck und oft auch schlechte Luft. 80 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes und 75 Prozent des Energieverbrauchs kommen aus den Großstädten. Trotzdem zieht es die Menschen vom Land in die Städte, denn dort gibt es mehr Jobmöglichkeiten, mehr soziale Vernetzung.

In China sollen laut Larson sogar 300 Millionen Menschen in den nächsten 15 Jahren in Städte ziehen. "Das heißt, die gesamte Bausubstanz der USA in 15 Jahren noch einmal zu errichten", sagt der Stadtforscher.

Mehr Slumbewohner

Der Wohnraum in den Städten ist aber schon jetzt knapp, teuer und nicht mehr für jedermann leistbar. Die Folge: Es gibt zahllose Viertel mit Substandardwohnungen, Slums, in denen die Gesundheitsversorgung, die Hygiene und die Bildungsangebote weit entfernt sind vom gewohnten westlichen Standard.

Das World Economic Forum dokumentierte zum Thema "Cities and Urbanisation", dass nicht weniger als 25 Prozent der Weltbevölkerung in derartigen Armenvierteln leben – Tendenz steigend. Die größten finden sich demnach in Nairobi in Kenia, in Mumbai in Indien, in Mexiko-Stadt, in Kapstadt in Südafrika und in Karachi in Pakistan.

Die Geschichte zeigt, wie es zu dieser Entwicklung kam: In der Vorzeit haben Menschen Siedlungen noch um Wasserquellen gebaut und bestellten in der Nähe ihre Felder. Das Zuhause blieb der Mittelpunkt für Familie, Arbeit, Krankenpflege oder Unterhaltung. Mit der Industrialisierung, sagt Larson, entwickelten sich Netzwerke – für Wasser und Abwasser, für Schienen und für Straßen. Das Credo lautete: "Gib jedermann ein Auto, baue Straßen überallhin, und errichte einen Parkplatz, damit sie das Auto abstellen können." In dieser Welt würden wir bis heute leben, sagt Larson. Und: "Städte werden bis heute für Autos, nicht für Menschen gebaut." Für den Wissenschafter ist das der entscheidende Fehler in der Stadtplanung der vergangenen Jahrzehnte. So gebe es zu wenig Raum für soziale Innovationen, die Stadtbewohner dringend brauchen, um auf die künftigen Herausforderungen vorbereitet zu sein.

Ideen gäbe es ja: Die "Changing Places"-Gruppe des Media Lab hat schon zu Beginn dieses Jahrzehnts einen Kleinwagen gebaut, der sich beim Einparken auch noch zusammenklappen lässt. Man könnte sagen: Autofahrer mit diesem Gefährt teilen den Parkplatz, den sie mit ihrem Privat-Pkw alleine brauchen würden, mit einem Zweiten.

Die Forscher entwickelten aber auch ein spezielles E-Bike, das Persuasive Electric Vehicle (PEV), mit dem man auch bei Regen teils elektrisch und teils mit Beinmuskelkraft deutlich schneller und sicherer als mit herkömmlichen Fahrrädern ans Ziel kommen könnte. Der Name des "Fahrzeugs" sagt ja schon aus, worum es geht: die Bürger zum Radfahren überreden. Natürlich soll das auch mit Bikes gelingen, die heute übliche Handelsware sind. Zu diesem Zweck gibt es eine ganz besondere Sharing-Idee: Eine Art "Vielradfahrer-Community" wird angedacht. Wer am häufigsten mit dem Rad fährt, erhält die meisten Punkte und könnte die dann in Form von Gutscheinen für Reparaturservices an Vielradfahrer-Anfänger verschenken.

So viel ist sicher: Radfahrer sind schneller als Autofahrer – in den Stoßzeiten sparen sie bis zu 40 Prozent Zeit. Erwiesen ist auch, dass verbesserte Sicherheitsmaßnahmen für Fußgänger und nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer zu mehr Nutzung der Radwege und der öffentlichen Verkehrsmittel führen. Schon Bäume an den Straßenrändern können bewirken, dass Autofahrer langsamer als vorher fahren.

Taxifahrten einsparen

Carsharing gilt als eine der vielversprechendsten Strategien, um Metropolen insgesamt lebenswerter zu machen: Carlo Ratti, Direktor des Senseable City Lab am MIT, und ein Forscherteam haben schon vor zwei Jahren im Fachmagazin "PNAS" das Teilen von Taxifahrten als alternatives Transportkonzept für Großstädte vorgeschlagen. Nun wurde auf Basis von Daten zahlreicher Fahrten für ein zweites Paper errechnet, was ein solches Sharing-Konzept für Städte wie Singapur oder Wien bringen könnte. Ergebnis: etwa 40 Prozent Ersparnis von Taxis. In Singapur ist das aufgrund von mindestens 26.000 Autos, die als Droschken unterwegs sind, doch eine erkleckliche Anzahl. In Wien hatten die Forscher Daten von nur 1.000 Taxis. Auch hier wäre Teilen der Fahrten möglich.

Der österreichische Komplexitätsforscher Michael Szell, Co-Autor bei beiden Arbeiten, erzählt, dass der Fahrtendienst Uber, inspiriert von der ersten Publikation, das Sharing-Tool "Uber Pool" aufgesetzt habe. Uber-Kunden können nun zwischen einer Einzelfahrt oder einer Fahrt, die man mit anderen Kunden teilt, wählen. Letztere dauert zwar länger, kostet aber weniger – und reduziert insgesamt den ökologischen Fußabdruck. Derzeit ist Szell Researcher in Residence beim Mobilität-App-Hersteller Moovel in Deutschland. Hier wird er mit Datenanalysen und Visualisierungen darstellen, wie viel mehr Platz in einer Stadt wäre, wenn es keine privaten Pkws mehr gäbe, sondern nur mehr Carsharing-Modelle zur Verfügung wären. Ergebnis gibt es dazu noch keines. Doch die Vermutung liegt nahe: Da würde nicht wenig Raum frei werden.

Natürlich ist ein Teilmodell auch mit privaten Fahrzeugen vorstellbar. Vielleicht sind derartige Autos ja künftig selbstfahrend. Sie könnten ihren Besitzer ins Büro fahren und dann – ehe sie nutzlos bis am Abend auf dem Parkplatz her umstehen – auch Familienmitglieder, Freunde, Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft oder sogar Mitglieder einer Social-Media-Gruppe chauffieren.

Das Prinzip der gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur ist freilich nicht nur auf Autos beschränkt: Über den 2008 gegründeten Community-Marktplatz Airbnb lässt sich Wohnraum vermieten. Mittlerweile steht die Plattform in der Kritik, weil permanenter Wohnraum durch die kurzfristigen Vermietungen verlorengeht. Streetbank ermöglicht, mit Nachbarn, die man in Großstädten vielleicht gar nicht wirklich kennenlernen würde, Haushaltsgeräte aus zutauschen. Auf der Website kann man auch Talente anbieten oder suchen. Die Londoner "Times" schrieb über Streetbank: "Eine der 50 Websites, ohne die man nicht leben kann." In den kommenden Jahren, sagen Prognosen, wird die Nachfrage nach derartigen Tauschbörsen immer größer. Die Co-Generation verlangt es.

In der Stadt der Zukunft geht es letztlich darum, keine Ressourcen zu verschwenden: Die Ellen McArthur Foundation ermittelte, dass 45 Prozent des geernteten Gemüses in den Müll kommen, ehe es von Menschen verzehrt werden könnte. Seit einigen Jahren schon gibt es in Städten daher die Gegenbewegung: Die Bürger bauen ihr Gemüse selbst an. Verfechter von Urban Gardening meinen, es gebe noch deutlich mehr Flächen auf Dächern oder in Hinterhöfen, die dafür gemeinschaftlich genützt werden könnten.

Fast doppelt so groß wie bisher wird in nur wenigen Jahren – wegen des anhaltenden Wachstums der Stadtbevölkerung – der Bedarf nach neuen Räumen und den dazugehörenden Infrastrukturen sein. Der Fokus muss dabei laut Studien von Stadtplanern und Ökonomen auf der effizienteren Nutzung bestehender Flächen liegen, weil die Expansion zu teuer und in der Kürze der Zeit nicht im erforderlichen Umfang umsetzbar wäre. Die Schlagwörter heißen: Revitalisierung und Umwidmung, wie das zum Beispiel Melbourne praktiziert hat. Die australische Metropole gab kaum genützte Straßen für neue Wohnbauten frei.

Dass die Stadtbewohner der Zukunft gemeinschaftliche Entwicklungen brauchen, ist für den US-amerikanischen Ökonomen Edward Glaeser von der Harvard University eine Selbstverständlichkeit: Der Autor von Büchern wie "Triumph of the City" (Penguin, 2012) sieht die Geschichte der Städte als Geschichte bemerkenswerter "kollaborativer Kreationen", die uns reicher, gesünder, grüner, klüger und glücklicher machten. In einem Interview mit marketplace.org meinte er: "Wir sind eine soziale Spezies. Städte ermöglichen uns, von anderen zu lernen und dadurch im Wettbewerb zu bestehen." Glaeser plädiert also für ein Miteinander, um überleben zu können. Eigentlich ein logischer Ansatz, man muss es sich vermutlich nur immer wieder in Erinnerung rufen. (Peter Illetschko, 16.11.2016)