Rom/Tripolis/Wien – 72 Stunden, so hieß es später, habe man geheim und diskret verhandelt, bis vergangenen Sonntag das Ergebnis verkündet wurde: Die italienische Regierung einigte sich mit 60 Stammesführern aus Südlibyen auf eine Zusammenarbeit, um die Flüchtlingsbewegungen vor allem aus Niger und dem Sudan zu unterbinden. "Die Grenze im Süden Libyens zu sichern bedeutet auch, die Grenze Südeuropas zu sichern", sagte Italiens Innenminister Marco Minniti bei der Präsentation eines Zwölf-Punkte-Plans, der auch den Aufbau einer neuen Grenztruppe vorsieht.

Die Verhandlungen dürften schwierig gewesen sein, denn die im Süden Libyens dominierenden Stämme der Tuareg, der Tubu und der arabischen Aulad Suleiman verbindet eigentlich eine langjährige Rivalität. Nun aber eint sie ein Ziel: eine Belohnung dafür zu erhalten, Menschen nicht mehr in Richtung Europa zu schleppen. "Die libysche Wirtschaft steht kurz vor dem Kollaps. Schlepperei ist eine der wenigen noch vorhandenen Einnahmequellen. 15 Prozent unserer Leute arbeiten in dem Geschäft", sagte Mohamed Haay Sandu, einer der Tubu-Führer, der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera".

Um sie davon abzuhalten, fordern die Stämme umfangreiche Unterstützung aus Italien in Form von Beschäftigungs- und Infrastrukturprogrammen, etwa die Möglichkeit für junge Menschen, in Italien studieren zu können. "Gebt ihnen Arbeit, und sie werden aufhören zu schleppen. Helft uns, und niemand wird mehr die Grenze überqueren", verspricht Haay Sandu.

"Das ist der richtige Weg"

Gewarnt wird zwar, dass es für Italien sehr kostspielig werden kann – auch wenn Zahlen über den genauen Umfang der Gegenleistungen nicht genannt wurden -, doch halten viele Experten den Deal für einen guten Schritt. "Die lokalen Dynamiken verstehen, die richtigen Ansprechpartner finden und mit ihnen ein Abkommen schließen: Das ist der richtige Weg", sagt Mark Micallef zum STANDARD. Der Forscher und Investigativjournalist befasst sich seit 2004 mit Flüchtlingen und Schleppern in Libyen und war erst vor drei Wochen wieder im nordafrikanischen Land. "Rein logistisch ist das eine riesige Herausforderung, die 5.000 Kilometer lange und durch die Sahara gehende Südgrenze zu kontrollieren", sagt Micallef: "Das war schon früher unter Gaddafi so, und das ist es jetzt noch mehr. Aber es ist nicht unmöglich, auch wenn es Zeit braucht."

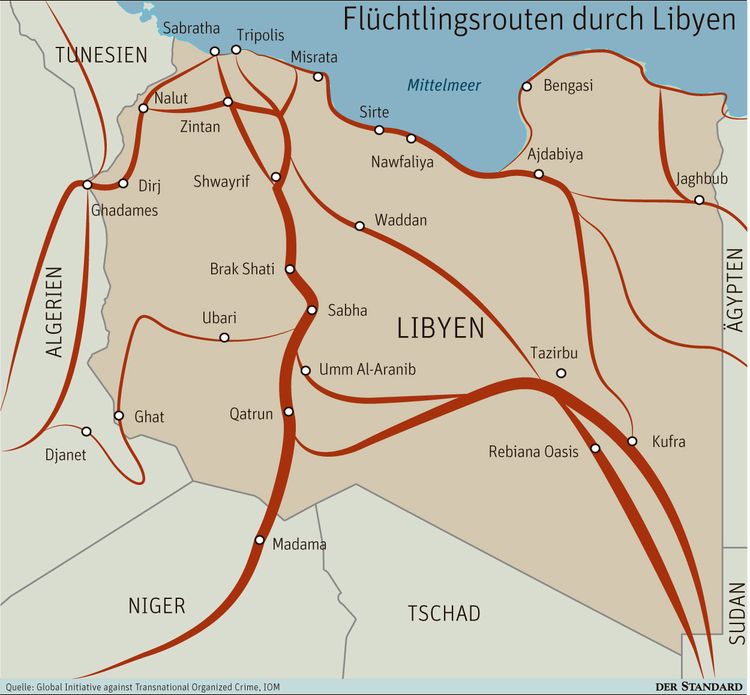

Micallef hat oft mit libyschen Schleppern geredet und weiß, wie sie agieren. "Das primäre Ziel für die aus Süden kommenden Flüchtlinge sind die Städte Sabha und Brak Shati. Von dort geht es dann weiter an die Küste." In den Lkws sind oft falsche Böden eingebaut, darunter werden die Migranten geschmuggelt, so Micallef.

"Regierung hat kaum Kontrolle über Grenzschutz"

Mit dabei bei den Gesprächen in Rom war ein Vertreter der von Europa unterstützten Regierung von Premier Fayez Serraj, die als erster Ansprechpartner gilt. Doch gerät sie im Machtkampf in Libyen in eine immer schwächere Position. "Die Regierung hat kaum Kontrolle über Streitkräfte oder Grenzschutz", sagt Kate Hooper vom Migration Policy Institute in Washington zum STANDARD.

Trotzdem forderte Serraj vor wenigen Wochen technische Hilfen wie Drohnen und Hubschrauber für den Grenzschutz sowie 800 Millionen Euro von der EU, um Flüchtlinge aufzuhalten. "Die EU stellt Libyen keine Ausrüstung zur Verfügung und hat das auch nicht vor", sagt dazu eine EU-Sprecherin auf STANDARD-Anfrage. Allerdings begrüße sie das Abkommen zwischen Italien und den Stammesführern und stehe in Kontakt mit Rom, um herauszufinden, inwiefern Brüssel unterstützend mitwirken könne.

Proteste in Mali

Ansonsten arbeitet die EU weiter daran, Abkommen mit Ländern des subsaharischen Afrika abzuschließen, um Rückführungen zu ermöglichen und Fluchtursachen zu bekämpfen, sodass die Menschen gar nicht erst auf die Idee kommen, über Libyen nach Europa zu gelangen. Bislang gibt es einen derartigen Deal nur mit Mali, beschlossen im Dezember 2016. "Als das Abkommen in Mali bekannt wurde, kam es zu großen Protesten gegen die Regierung, weil die Geldüberweisungen der Auslandsmalier sehr wichtig für die malische Wirtschaft sind", sagt Forscherin Kate Hooper. "Das zeigt, wie schwer es ist, Interessen der EU und afrikanischer Staaten unter einen Hut zu bringen." (Kim Son Hoang, 7.4.2017)