Es ist, wie so oft, alles schon einmal in ähnlicher Weise da gewesen. Angesichts der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, des Brexits und des Siegeszugs von falschen Nachrichten identifizierten einige besonders scharfsinnige Beobachter auch eine mögliche Mitschuld in "gewissen akademischen Zirkeln": Postmoderne oder relativistische Denker hätten den Boden für den Anbruch des postfaktischen Zeitalters aufbereitet und seien mit schuld an dessen politischen Folgen.

Ein ganz ähnliches Argument wurde nach 1945 strapaziert, als man darüber nachdachte, wie es dazu kommen konnte, dass der Nationalsozialismus in Deutschland die Macht übernommen und große Teile Europas mehr oder weniger kampflos erobert hatte. Auch damals wurden ein in der Zwischenkriegszeit angeblich herrschender Relativismus in der Wissenschaft und der damit angeblich verbundene Verfall der Werte als mögliche Mitverursacher diskutiert.

Philipp Franks große Frage

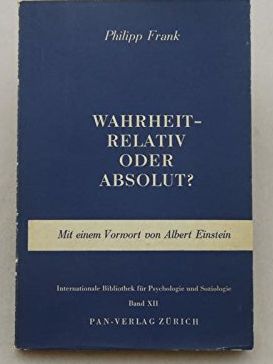

Einer, der sich damals mit diesen Fragen befasste, war der aus Österreich stammende Physiker, Mathematiker und Philosoph Philipp Frank, der 1912 Nachfolger von Albert Einstein an der Universität Prag geworden war und 1938 aus Flucht vor den Nazis in die USA emigrieren musste, wo er nach einigen Jahren eine Professur an der Harvard University erhielt. 1952 veröffentlichte Frank, der dem Wiener Kreis nahestand, ein Büchlein, das im Titel eine große Frage aufwarf: "Wahrheit – relativ oder absolut?"

Frank stand, wie der renommierte schottische Wissenschaftsphilosoph David Bloor im Gespräch mit dem STANDARD erläutert, auf der Seite der Relativisten: In der Wissenschaft gebe es, vereinfachend formuliert, ganz einfach deshalb keine absoluten Wahrheiten, weil genau das den wichtigsten Grundprinzipien guter wissenschaftlicher Praxis widerspreche.

"Relativismus und Mister Trump"

Das ist auch jene Position, die Bloor selbst vertritt, der in den 1970er-Jahren eine Denkrichtung namens "Edinburgh School" mitbegründete: Laut seinem sogenannten "Starken Programm" würden beim Zustandekommen wissenschaftlicher Erkenntnisse auch soziale Faktoren eine wichtige Rolle spielen.

Untergräbt das nicht die besondere Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Tatsachen? "Nein", widerspricht Bloor, der eine Woche nach der US-Wahl einen Uni-Vortrag zum Thema "Relativismus und Mister Trump" gehalten hat, sanft aber mit Nachdruck. "Damit soll gerade nicht gezeigt werden, wie falsch oder fehleranfällig Fakten sind, die von der Wissenschaft geschaffen werden", so der leidenschaftliche Trump- und Brexit-Gegner.

Es gehe um etwas ganz anderes: "Was heute als ,wissenschaftliche Tatsache' gilt, unterliegt beständigen Widerlegungen, Veränderungen und Erweiterungen." Genau diese Dynamik der wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion und das ständige Aktualisieren des wissenschaftlichen Wissens trügen paradoxerweise zur seiner besonderen Robustheit bei.

Nur vorläufige Hypothesen

"Das zu vermitteln ist aber nicht ganz einfach", sagt Bloor und erinnert sich an einen Artikel, den Ende April kurz nach dem "March for Science" in der britischen Zeitung "Guardian" gelesen hat. "Dieses Plädoyer für Forschung kreiste von vorn bis hinten um den Wahrheitsanspruch der Wissenschaft." Aber mitten in diesem Text sei ein Absatz gestanden, der recht unvermittelt kam und so gar nicht dazupasste: "Ohne den Namen von Karl Popper zu erwähnen, hieß es da plötzlich, dass die Besonderheit wissenschaftlicher Tatsachen und Theorien genau darin bestehe, dass sie widerlegt werden."

Das habe bei den Lesern sicher einige Verwirrung gestiftet, vermutet Bloor. Denn Poppers Kernthese, dass jede wissenschaftliche Aussage streng genommen nur eine verläufige Hypothese ist, entspricht nicht unbedingt jenem idealisierten Bild, das viele Wissenschafter selbst von ihrem Tun haben und das in den Medien über Wissenschaft verbreitet wird. Und wir gestehen gerne: Auch hier im Wissenschaftsteil dieser Zeitung ist immer wieder von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen als "Fakten" die Rede, von denen sich viele freilich über kurz oder lang als falsch, irrig oder ergänzungsbedürftig herausstellen, mithin als "Töchter der Zeit".

Wider das idealisierte Bild der Wissenschaft

Dieses idealisierte Bild von Wissenschaft will auch die Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny, die ehemalige Präsidentin des Europäischen Forschungsrats ERC, zurechtrücken. In einem Text unter dem Titel "Die Wissenschaft darf sich nicht zurückziehen" plädiert die emeritierte Professorin der ETH Zürich und der Uni Wien dafür, besser darzustellen, worin wissenschaftliches Arbeiten besteht und wie Forschung funktioniert. Denn im Normalfall schlagen Experimente fehl, und nur in seltenen Fällen führen sie zu publizierbaren Ergebnissen, zu neuen Erkenntnissen – oder eben, noch besser, zur Widerlegung bisheriger Annahmen.

Wie Bloor so verweist auch Nowotny in dem Zusammenhang auf die 1935 erschienene und heute längst klassische Arbeit "Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache" von Ludwik Fleck. Der polnische Immunologe und Erkenntnistheoretiker rekonstruierte in diesem Werk, das unter anderem auch Thomas S. Kuhns "Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" nachhaltig beeinflusste, anhand der Entdeckung des Syphiliserregers, wie aufwendig die Herstellung, aber auch der Nachweis einer wissenschaftlichen Tatsache sein können.

"Gegengift" gegen Fake News

Diese komplizierten Entstehungsgeschichten wissenschaftlicher Fakten sollten viel stärker vermittelt werden, fordert Nowotny, die beim Wiener March for Science an vorderster Front beteiligt war. Denn wenn man in der Öffentlichkeit besser versteht, wie wissenschaftliche Tatsachen entstehen, wie Hypothesen überprüft werden oder Forscher von kritischen Kontroversen doch zum Konsens kommen, dann kann Wissenschaft in der Gesellschaft auch sehr viel besser als "Gegengift" gegen Fake-News wirken. (tasch, 3.6.2017)