Robert Charles Wilson: "Netzwerk"

Broschiert, 384 Seiten, € 10,30, Heyne 2017 (Original: "The Affinities", 2015)

Nnedi Okorafor: "Wer fürchtet den Tod"

Broschiert, 480 Seiten, € 18,60, Cross Cult 2017 (Original: "Who Fears Death", 2010)

Margaret Atwood: "Das Herz kommt zuletzt"

Gebundene Ausgabe, 400 Seiten, € 22,70, Berlin Verlag 2017 (Original: "The Heart Goes Last", 2015)

Bevor es an die Langrezensionen geht, erst noch ein schneller Überblick über einige hochinteressante Romane, die seinerzeit schon bei Veröffentlichung der Originalausgabe besprochen wurden und seit kurzem auch auf Deutsch erhältlich sind. Die Links führen zu den jeweiligen Einzelrezensionen.

Ohne Netzwerk bist du nichts

Nach dem leicht enttäuschenden "Burning Paradise" (Deutsch: "Kontrolle") hat Robert Charles Wilson mit "The Affinities" wieder einen rundum überzeugenden und faszinierenden Roman vorgelegt. Und das, obwohl dieser nicht aus Wilsons Spezialgebiet – dem großen physikalischen Rätsel – stammt. Es ist Science Fiction ohne Special Effects.

Die Idee: Ein Unternehmen hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem sich Menschen zu optimal harmonierenden Gruppen (im Original affinities, auf Deutsch nun eben Netzwerke) zusammenstellen lassen. Das Zusammenleben in diesen Gruppen funktioniert weitaus besser als in althergebrachten Institutionen wie Familie oder Staat. Eine neue Gesellschaftsordnung entwickelt sich – was natürlich zu Lasten der alten gehen muss. Es kommt zum Konflikt: Zwischen den verschiedenen Netzwerken, aber auch zwischen dieser neuen Lebensform und dem "unglücklichen" Rest der Menschheit, der sich mathematisch nicht verpartnern ließ.

Die Massengesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts hatte ihre Science Fiction in Form von klassischen Dystopien wie "1984" oder "Brave New World". Wurde auch Zeit, dass sich ihr aktuell zu beobachtender Zerfall in immer kleinere Interessengruppen in der SF ebenfalls widerspiegelt.

Die Magie der Zukunft

Zeitlich viel weiter von der Gegenwart entfernt ist "Who Fears Death" ("Wer fürchtet den Tod") angesiedelt, mit dem die nigerianisch-amerikanische Autorin Nnedi Okorafor 2010 den großen Durchbruch hatte. Wir befinden uns im Afrika einer nicht näher definierten Zukunft – irgendwann nach dem Zeitalter der Hochtechnologie, von der nur noch einige Reste übriggeblieben sind. In der Form eines Mythos erzählt, schildert der Roman den Lebensweg von Onyesonwu, einer Frau, die durch einen Akt der Gewalt gezeugt wurde und sich deshalb – ganz dem Volksglauben entsprechend – ihr ganzes Leben hindurch immer wieder in gewalttätigen Kontexten wiederfinden wird.

Magie (Onyesonwu kann ihre Gestalt verändern) trifft in dieser schwer einem Genre zuzuordnenden Erzählung auf politische Themen wie ethnische Konflikte und Gewalt gegen Frauen. 2015 schrieb Okorafor mit "The Book of Phoenix" eine Art Prequel, das näher an unserer Zeit liegt und die Magie mit mehr SF-Elementen spickt. Die deutschsprachige Ausgabe wird im Oktober ebenfalls bei Cross Cult erscheinen.

Hoffentlich bringt das Neocons nicht auf Ideen ...

Margaret Atwoods "The Heart Goes Last" schließlich gehört zur wachsenden Zahl von SF-Romanen, die eine wegen Ressourcenmangels, vor allem aber wegen ungerechter Verteilung dystopisch gewordene Zukunft zeichnen: Denken wir etwa an AutorInnen wie Paolo Bacigalupi, Cory Doctorow, Will McIntosh, Linda Nagata, Darin Bradley – oder auch Suzanne Collins. Eine "Lösung" der ökonomischen Misere exerziert Atwood hier am Beispiel des jungen Ehepaars Stan und Charmaine durch. Die werden nämlich in eine Modellstadt der neuen Art aufgenommen: Die Hälfte der Zeit lebt man komfortabel abgesichert – die andere sitzt man im städtischen Gefängnis ein und leistet Gratisarbeit.

Anders als in früheren Werken – allen voran der legendäre "Report der Magd" – setzt Atwood hier überraschend stark auf Humor. Der ist vor allem in der ersten Hälfte, dem zynischen Plot entsprechend, so schwarz wie die Tinte auf einem Todesurteil. Er lockert sich aber auf und wird spätestens, wenn eine Gruppe Elvis-Doppelgänger auf den Plan tritt, sogar mit Klamauk angereichert. Es überträgt sich nicht immer automatisch auf den Leser, wenn ein Autor beim Schreiben Spaß hatte, aber hier ist es gelungen.

J. R. R. Tolkien und Christopher Tolkien (Hrsg.): "Beren und Lúthien"

Gebundene Ausgabe, 304 Seiten, € 22,70, Klett-Cotta 2017 (Original: "Beren and Lúthien", 2017)

Kommen wir zu einem der milde ausgedrückt raren Fälle, in denen das Erscheinen eines Buchs aus der Phantastik den deutschsprachigen Nachrichtenagenturen eine Meldung wert war. (Das gleiche gilt übrigens für den Comic-Sektor, der zu 100 Prozent aus "Asterix" besteht, wenn man nach APA und DPA geht ...)

Zwecks Einschätzung sei eines gleich vorneweg bekannt: Ich gehöre zu den vermutlich nicht sehr vielen Menschen, die das "Silmarillion" öfter gelesen haben als den "Herrn der Ringe". Es ist gerade dieses von vielen beklagte Kursorische, Unvollständige und manchmal auch Widersprüchliche, das das "Silmarillion" als Weltgeschichte von Arda so echt wirken lässt. Genau so sind die historischen Sagensammlungen, ob Edda oder griechische Mythologie, nämlich auch. J. R. R. Tolkien hat damit etwas geschaffen, das diesen "realen" Vorbildern tatsächlich ebenbürtig ist – also genau das, was er immer wollte. Und seinem Sohn Christopher kann man nur dankbar sein, dass er die aus unzähligen Einzeltexten und Fragmenten bestehende Sammlung überarbeitet und 1977 als Buch herausgegeben hat.

Der Plot

Eine der Geschichten aus diesem Sagenkreis ist die der Liebe zwischen dem Menschen Beren und der Elbin Lúthien, angesiedelt einige Jahrtausende vor dem Ringkrieg. Hier kurz, worum es geht: Als der verwaiste und mittellose Beren eines Tages Lúthien beim Tanz auf einer Waldlichtung erblickt, ist er augenblicklich hin und weg. Er stößt auch auf Gegenliebe – freilich nicht bei Lúthiens Vater. Dem Elbenkönig Thingol ist Beren zu minder, also verspottet er ihn, indem er ihm eine unmögliche Aufgabe auferlegt: Er soll als Brautgeschenk einen Silmaril, ein von Elben geschmiedetes Juwel, beschaffen, das nun Morgoth (gewissermaßen der Luzifer von Tolkiens Welt) in seiner Krone trägt. Zu diesem Zeitpunkt haben die drei Silmaril wie später die Ringe der Macht bereits großes Unglück über die Welt gebracht, und das wird sich in dieser Geschichte nahtlos fortsetzen.

Denn Beren nimmt Thingols Spott für bare Münze und zieht los, um den Silmaril zu beschaffen. Er gerät in die Gefangenschaft Saurons – damals noch bloß ein Diener Morgoths, des Ur-Bösen dieser Welt. Lúthien befreit ihn, und zusammen gelingt es ihnen tatsächlich, Morgoth einen der Silmaril zu stehlen; doch müssen sie dafür einen hohen Preis zahlen.

Edle Frauen

Für Tolkien war es die ultimative Liebesgeschichte, und das lag nicht unwesentlich daran, dass die später mehrfach in Liedern erwähnte Lúthien als die ultimative Frau dargestellt wurde. Sie passt in ein Muster, das man in Tolkiens Werk immer wieder findet: Seine Männer haben nämlich eine gewisse Tendenz, nach oben zu heiraten. Die Geschichte von Beren und Lúthien spiegelt sich später in der Liebe zwischen Aragorn und Arwen wieder – und ist ihrerseits das Echo einer Begegnung, die sich eine Generation zuvor und eine Ebene höher abspielte: Immerhin ehelichte Thingol der Elb mit Melian eine Maia, also eine niedere Gottheit.

Das läuft letztlich auf eine gewisse Idealisierung von Frauen hinaus. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Tolkien viel von Lúthien in seine Ehefrau Edith Mary Bratt projizierte. Beziehungsweise umgekehrt; auf Ediths Grabstein ließ er den Namen "Lúthien" einmeißeln.

Versionen einer Geschichte

Diese Geschichte hat Tolkiens Sohn Christopher nun aus dem Kontext des "Silmarillion" herausgelöst und gibt im vorliegenden Band ihre Entstehungsgeschichte wieder; geschmückt mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen und (sepia)farbigen Illustrationen von Alan Lee. Am Beginn steht eine bis in den Ersten Weltkrieg zurückreichende Urfassung, die "Geschichte von Tinúviel" (ein Beiname Lúthiens). Darauf folgen dann im Reißverschlusssystem skizzierte Passagen, Verse aus dem sogenannten "Leithian-Lied" und texthistorische Anmerkungen Christopher Tolkiens. Es ist keine auserzählte Geschichte wie Tolkiens spätere Werke. Immersion, wie sie "Hobbit", "HdR" oder selbst das "Silmarillion" in seiner gestreamlineten Form zulassen, ist dadurch natürlich nicht möglich. Man wahrt beim Lesen stets einen Außenblick.

Auch stilistisch ist das Ergebnis sehr wechselhaft. Die "Geschichte von Tinúviel" als einzige nicht unterbrochene Version wird in märchenhaftem Stil erzählt. Die Skizzen wiederum sind noch kursorischer als die Version im "Silmarillion" und die Verse des "Leithian-Lieds" ... nun ja. Lyrik zu übersetzen ist generell schwierig, insbesondere wenn die Vorlage Reimzwang vorgibt, was in Zeilen wie diesen münden kann: Sich selbst verfluchend hauchte graus / Gorlim zuletzt die Seele aus. Das wird definitiv nicht jedermanns Sache sein.

Wer bislang nur die "Silmarillion"-Version kannte, wird von der Urfassung überrascht sein. Nicht nur, dass Beren darin noch ein Elb ist – generell waren Begriffe wie Elben, Gnome oder Feen zu dieser Zeit bei Tolkien noch im Fluss. Und hier wird Beren auch nicht von Sauron gefangengehalten, sondern vom später gestrichenen Tevildo, dem Fürst der Katzen (ich wusste übrigens nicht, dass Tolkiens Elben Katzen genauso wenig mögen wie Spinnen, man lernt doch nie aus). Schon hier findet sich aber die denkwürdige Stelle, in der Beren Thingol den erbeuteten Silmaril präsentiert ... gewissermaßen. "Herr, in diesem Augenblick habe ich einen Silmaril in meiner Hand." "Dann zeige ihn mir", sagte der König verwundert. "Das kann ich nicht", sagte Beren, "denn meine Hand ist nicht hier"; und er streckte seinen verstümmelten Arm aus.

Aufarbeitung versus Neudichtung

Zurück zum Anfang: Sogar noch vor dem "Silmarillion" hatte ich seinerzeit David Days "J. R. R. Tolkiens fantastische Welt" ("Tolkien Bestiary") gelesen. Aufgebaut als illustriertes völkerkundliches Lexikon, veränderte es genauso wie das "Silmarillion" die Perspektive auf den "HdR" ganz gewaltig und machte deutlich, dass der Ringkrieg nur ein winziger Ausschnitt aus einer sehr viel längeren und ereignisreicheren Weltgeschichte ist. Diese beiden Werke stellten Ereignisse wie den Fall der Lampen oder den Krieg des Zorns gleichwertig neben den Ringkrieg und machten Persönlichkeiten wie Thuringwethil oder Ungoliant so konkret wie Baumbart oder Smaug. Und natürlich weckten sie damit den Wunsch, all das genauso ausführlich nachlesen zu können.

Allein, solche Epen hat es nie gegeben und wird es auch nie geben. Hoffentlich, muss man eigentlich sagen. Ob Brian Herbert seinem Vater Frank einen Gefallen erwiesen hat, indem er die "Dune"-Saga von anderen Autoren erweitern ließ, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Und spätestens die "Hobbit"-Filmtrilogie hat gezeigt, wie banal das Ergebnis sein kann, wenn sich jemand von geringerer Vision eines Stoffs annimmt, dem er nichts Adäquates hinzuzufügen hat.

Christoper Tolkien ist einen anderen Weg gegangen. Dieser Band als vermutlich letzte seiner Neueditionen bietet zwar keine einzige Seite an bislang unbekanntem Material, wie er im Vorwort selbst schreibt. Er ist jedoch für Fans und literaturwissenschaftlich Interessierte ein faszinierender Einblick in die Geschichte, die dem Vater der modernen Fantasy von allen am meisten am Herzen lag. Für Tolkien-Neulinge sei aber noch einmal ausdrücklich festgehalten: Dies ist nicht die Geschichte von Beren und Lúthien. Es ist die Geschichte der Geschichte von Beren und Lúthien.

Ian McDonald: "Luna. Wolfsmond"

Broschiert, 496 Seiten, € 15,50, Heyne 2017 (Original: "Luna – Wolf Moon", 2017)

Von J. R. R. Tolkien sind es jetzt nur zwei kleine Schritte über Tolkiens inoffiziellen Fantasy-Thronerben George R. R. Martin bis zu dem Mann, der Martins "Lied von Eis und Feuer"-Soapformel auf die Science Fiction übertragen hat. So schnell kann's gehen! Auch was die Übersetzung anbelangt übrigens, ist "Wolf Moon" doch erst heuer im Original erschienen. Willkommen also bei "Dynasty: Der Luna-Clan", Staffel 2. Was zuvor geschah, ist im ersten Band "Luna" nachzulesen. Wer sich den noch nicht vergönnt hat, für den verläuft bereits hier die:

+++ Spoilergrenze +++

Das Wirtschaftsimperium des Corta-Clans wurde am Ende von "Luna" in einem bemerkenswerten Crescendo zerschlagen, die überlebenden Familienmitglieder wie die Starks in alle Winde verstreut. 18 Monate sind seitdem vergangen. Die übrigen vier Großfamilien, die sich die Nutzung des Mondes untereinander aufgeteilt haben, sind in das – wie passend – Machtvakuum vorgedrungen und nehmen nun einander aufs Korn. Die Suns spinnen wie gehabt vielschichtige Intrigen, unter den Mackenzies bricht ein Bruderkrieg aus, und der Mondadler selbst, das repräsentative Oberhaupt der lunaren Verwaltung, gerät ebenfalls in die Schusslinie. Kurz: Die Dinge sind auf dem Mond genauso in Bewegung geraten wie in Westeros.

Wie sich schon in Band 1 abgezeichnet hat, stellt Ian McDonald den historischen Ablauf in den Vordergrund und lässt diesen Prozess dann von einer Vielzahl von Figuren tragen. Alle paar Seiten wechselt die Person, die gerade im Fokus steht, und mit ihr die Perspektive. Auch noch nach hunderten Seiten können neue Figuren eingewoben werden (etwa Aléxia, eine arme, aber durchsetzungskräftige Verwandte der Cortas, die noch auf der Erde lebt). Da kann sich auf Dauer eine gewisse Orientierungslosigkeit einstellen, und des Öfteren werden wir uns wünschen, dass McDonald doch bitte bald wieder auf einen Protagonisten zurückkommen möge, den wir just an einer spannenden Stelle zurückgelassen haben. Aber das System kennen wir ja von George R. R. Martin.

Die Cortas in der Diaspora

Da hätten wir zum Beispiel den 13-jährigen Robson Corta, der jetzt bei seinen Verwandten mütterlicherseits, den Mackenzies, als "Adoptivkind" untergebracht ist. Soll heißen als Geisel, denn die dynastischen Strukturen auf dem Mond haben viele Phänomene aus der älteren irdischen Geschichte wieder aus der Schublade geholt – bis hin zur Verheiratung Minderjähriger (neu allerdings: zwischen homo- und heterosexuellen Bindungen wird kein Unterschied gemacht). Robson wird live dabei sein, wenn Crucible, der kilometerlange Verhüttungszug, den die Mackenzies um den Mond kreisen lassen, auf spektakuläre Weise zerstört wird. Und das wird nicht der letzte Anschlag bleiben.

Der etwas ältere Lucasinho hat indes Asyl beim Asamoah-Clan gefunden. Bisher haben wir ihn nur als pansexuellen Airhead kennengelernt (Sex wird in den "Luna"-Romanen generell erfrischend freizügig gehandhabt). Doch nun muss er langsam lernen, Verantwortung zu übernehmen. Sein Vater Lucas wiederum ist mit knapper Not ins Weltall entkommen und lässt sich nun zur Erde fliegen, von wo aus er wieder ins Geschehen auf dem Mond eingreifen will. Auch wenn er weiß, dass ihn das einen hohen Preis kosten wird: Als Mondgeborenen wird ihn die Schwerkraft der Erde in absehbarer Zeit umbringen.

Und zuletzt ist da noch Lucas' jüngster Bruder Wagner, dem der Roman seinen Titel verdankt. Denn Wagner ist ein "Werwolf", wenn auch nicht im Fantasy-Sinne. Diese Bezeichnung wurde einem komplexen psychischen Syndrom übergestülpt, das auf eine bipolare Persönlichkeit hinausläuft. Im Rhythmus der Erdgezeiten entwickeln Wagner und seine "Artgenossen" erhöhte Sinneswahrnehmungen, mehrgleisiges Denken und sogar mögliche Ansätze zu einer geistigen Verschmelzung. Letzteres könnte auch nur eine verbrämte Beschreibung für Gruppensex sein, aber wir werden sehen.

Ein Highlight der aktuellen SF

Das einzige, was mich an den "Luna"-Romanen nicht überzeugt, ist die Vorliebe der Figuren für Modemarken der 80er und 90er – als würden wir heute einen Kult um die besten Korsettmacher des 19. Jahrhunderts betreiben. Es ist wieder einer dieser Fälle unerklärlicher Retroverliebtheit in der Zukunft, wie wir sie in der SF oft antreffen. Meistens ist das mit Musik verbunden (was sich hier in Lucas' fast schon religiöser Beschäftigung mit Jazz aus der Mitte des 20. Jahrhunderts übrigens ebenfalls wiederfindet: Mingus, Davis, Monk und Blakey wurden zu seinen Aposteln.)

Davon abgesehen besticht aber auch dieser Band wieder mit seiner einzigartigen Mischung aus Soap-Struktur und höfischer Pracht. Aber keine Angst: McDonald hat nicht vergessen, dass Science Fiction gänzlich andere Anforderungen als Fantasy stellt und schiebt immer wieder explizite Hard-SF-Passagen zwischen Prunk und Intrige. Eine davon macht gleich den Auftakt, nämlich wenn Robson beim Extremsport drei Kilometer tief abstürzt: Das lässt ihm Zeit genug für einige Kalkulationen, wie er seine Überlebenschancen ein bisschen erhöhen könnte. Lucas' überaus qualvoll beschriebene Anpassung an die Schwerkraft von 1 g gehört ebenfalls dazu sowie letztlich auch etwas, das ich, glaube ich, noch nie gelesen habe: ein ernsthafter Exkurs über die physikalischen Herausforderungen des Kuchenbackens bei geringer Schwerkraft.

Im Forum wird hier gerne der Prolog zu Dan Simmons' "Hyperion" als perfekter Text zitiert. Aber auch Ian McDonald kann die Stimmung des Augenblicks wunderbar in einem Satz auf den Punkt bringen. Etwa wenn Lucas in seinem Physiotherapie-Bad auf der Erde liegt, umgeben von Zeugnissen eines gesunkenen Lebensstandards, und sehnsuchtsvoll in den Nachthimmel auf seine verlorene Heimatwelt blickt: Im Schein der Mondstädte lag Lucas Corta bis zum Hals im tragenden Wasser und schlürfte seinen minderwertigen Martini.

Cory Doctorow: "Walkaway"

Gebundene Ausgabe, 379 Seiten, Tor Books 2017, Sprache: Englisch.

Stell dir vor, es ist Kapitalismus, und keiner geht hin. Wie sich die Welt verändern könnte, wenn die "Powers that be" die Deutungshoheit über sie verlieren, schildert der Autor, Blogger und nimmermüde Datenschutz-Aktivist Cory Doctorow in seinem jüngsten Roman. "Walkaway", das insgesamt ein ordentlicher Brocken ist, richtet sich an ein erwachseneres Publikum als frühere Werke (etwa "Little Brother"), hat aber dennoch hohen Wiedererkennungswert. Wie gehabt ist die Handlung randvoll mit den Themen, die sich durch Doctorows ganze schriftstellerische und journalistische Karriere ziehen.

Das Szenario

Schauplatz des Romans ist Kanada in einer nahen Zukunft – ein paar Jahre nachdem der neue Luftschiff-Boom wie so viele andere Blasen vor ihm geplatzt ist. Das ist zwar keine exakte Datierung, fühlt sich aber konkreter an als irgendeine Jahreszahl. Die Tendenzen unserer Gegenwart haben sich nahtlos fortgesetzt und mittlerweile einen kritischen Punkt erreicht: Das gilt für die Folgen des Klimawandels (der hier aber nur eine untergeordnete Rolle spielt) und vor allem für die Schere zwischen Arm und Reich. Fast alles Kapital auf Erden liegt mittlerweile in den Händen von einem Promillebruchteil der Bevölkerung – Menschen, die nicht mehr bloß mega- oder giga-reich sind; man nennt sie jetzt kurz Zottas. Ihren Reichtum betrachten sie als die natürliche Ordnung der Dinge.

Staatliche Institutionen und bankrott gegangene Städte wurden privatisiert, ganze Landstriche hat man als unrentabel aufgegeben. Zugleich bieten die Brachflächen aber auch einen wachsenden Rückzugsraum für diejenigen, die nicht mehr mitspielen wollen. Immer mehr Menschen folgen der Philosophie des Walkaway: Sie ziehen in die "Wildnis" hinaus und bauen sich dort neue egalitäre Gemeinschaften auf, die auch bestens funktionieren. Da sich die Zottas ohnehin am liebsten von der Restmenschheit abspalten würden, dulden sie die Abwanderung ... zumindest für einige Zeit. Als sich aber abzeichnet, dass da ein echtes Konkurrenzmodell zu ihrem Verständnis der Welt heranwächst (ironisch als default reality bezeichnet), schicken sie Söldnertrupps und Drohnenbomber los. Merke: Cory Doctorow ist zwar ein Optimist, der Utopien für möglich hält. Aber auch realistisch genug, um zu wissen, dass keine grundlegende Revolution unblutig bleiben wird.

Kinder der Default-Realität

Der Roman beginnt mit drei Hauptfiguren zwischen 20 und 30, die allesamt noch "in der Default" leben. Zwei davon sind Normalsterbliche: Hubert Espinoza hat so viele Vornamen, dass alle ihn "Hubert, Etc." oder überhaupt nur "Etcetera" nennen. Seine Eltern haben ihm diese unglaublich lange Namensliste übrigens aus gutem Grund gegeben: Es war ein legales Schlupfloch, um in Dokumenten andere als seinen real name verwenden zu können. Sein bester Freund heißt Seth und spricht stets das aus, was sich der brave Hubert verkneift – der nennt Seth deshalb sein "tragbares externes Es: manchmal unangenehm und unangemessen, aber praktisch".

Eines Tages treffen die beiden Kumpels Natalie Redwater, die aus einem Zotta-Haushalt stammt, aber auf Rebellin macht. Sie organisiert Raves ("Putting the 'party' back into Communist party makes a difference"), die in stillgelegten Fabriken stattfinden. Dass diese noch voll funktionsfähig wären, illustriert den Irrsinn der Zotta-Gesellschaft besonders schön. Natalie & Co reaktivieren auf solchen Raves illegalerweise die Anlagen und verteilen die Produkte gratis an die Besucher – bis die Polizei einschreitet. Als bei einer Drohnen-gesteuerten Razzia ein Bekannter Natalies getötet wird, entschließt sie sich zusammen mit Hubert und Seth für den Walkaway.

Draußen in der Utopie

Als nächstes lernen sie und wir Limpopo kennen, die schon länger außerhalb der Default-Realität lebt und die drei Neulinge in die Welt des Walkaway einführt. Es ist eine Gesellschaft, die weder auf Geld noch auf Tauschgeschäften basiert. Limpopo beschreibt ihr Wesen als "selbstorganisierende Homöostase". Das dürfen wir uns in etwa wie eine Party vorstellen, zu der die Gäste die Getränke mitbringen, für die Musik sorgen und zum Abschluss auch den Müll raustragen. Und wenn jemand dazwischenfunkt oder sich gar zum Ortskaiser aufschwingen will, ziehen die anderen einfach weiter und lassen ihn als Ein-Mann-Hierarchie zurück.

Das klingt recht utopisch – und theoretisch möglich ist es ohnehin nur, weil der technische Stand von Doctorows Zukunft Möglichkeiten bietet, die historischen Aussteigerbewegungen nicht zur Verfügung standen. So liefern Solar- und Brennstoffzellen ausreichend Energie und Drohnen sammeln Rohmaterialien, aus denen 3-D-Drucker nahezu jedes beliebige Produkt herstellen können. Die untereinander gut vernetzten Walkaways entwickeln und verwenden jede Menge intelligenter Materialien und sonstiger Hightech. Ähnlich wie in den Romanen Paolo Bacigalupis ist diese Zukunftswelt zwar wegen ungerechter Verteilung ärmer, aber deswegen nicht dümmer geworden – ein eigentlich sehr realistisches Gegenmodell zum klassischen SF-Szenario vom Rückfall ins vorindustrielle Zeitalter oder gar in die Barbarei.

Die magische Technologie-Formel

Realismus statt Eskapismus ist auch dann Doctorows Devise, wenn er Romane schreibt. Ob Überwachung, Datenschutz oder geistiges Eigentum: Sein zentrales Anliegen ist es, uns fit fürs digitale Zeitalter zu machen und uns unbequeme Wahrheiten vor Augen zu führen. Deren wichtigste es wohl ist, dass wir alle in Zukunft etwas mehr Aufwand betreiben werden müssen, um unsere Persönlichkeitsrechte zu schützen. Wer diesen Aufwand scheut oder die Augen zumacht, wird seine Rechte abtreten.

Für alle, die das Gefühl haben, dass die technische Entwicklung sie längst überrollt hat und allmählich am Horizont verschwindet, hält Doctorow übrigens ein hübsches Bonmot bereit: "Anything invented before you were eighteen was there all along. Anything invented before you're thirty is exciting and will change the world forever. Anything invented after that is an abomination und should be banned." Na, erkennt sich darin noch jemand wieder?

Kleinere Abstriche

Thematisch entspricht "Walkaway" wie gesagt Doctorows diversen Kolumnen und Rubriken und ist darum etwas theorielastig. Was es wiederum dialoglastig macht. Die Handlung besteht (übrigens nicht als letztes Beispiel in dieser Rundschau) zu einem erklecklichen Teil aus Diskussionen oder Monologen; hier sind sie zumeist politischer Natur. Das ist zwar folgerichtig, vor allem im sehr langen Mittelteil mitunter aber auch ein bisschen zäh.

Etwas aufgepfropft wirkt für mich ein später hinzukommendes Motiv: Nämlich dass die Walkaways eine Möglichkeit entwickeln, Bewusstseinskopien upzuloaden und mit dieser "virtuellen Unsterblichkeit" die Zottas endgültig aufscheuchen. Das ist zwar gewissermaßen auch ein Walkaway – weg von der Körperlichkeit –, aber notwendig wär's nicht gewesen. Vielleicht hätte Doctorow das besser im zweiten Teil einer Duologie gebracht und es dann genauso umfassend beleuchtet wie hier das Thema Verteilungsgerechtigkeit. Einige kurz aufgezeigte Aspekte (z.B. die Gefahr der Manipulierbarkeit der digitalen Persönlichkeiten) deuteten ja bereits an, dass es da noch reichlich Neuland zu erkunden gäbe.

Unterm Strich ist "Walkaway" wohl eines der wichtigsten SF-Bücher des Jahres – und eines, das teils Vergnügen, teils Kopfweh, teils Hoffnung macht. Sollte man gelesen haben, sage ich mal ganz ungeniert. Dafür nehme ich es auch niemandem krumm, wenn er oder sie danach zur Erholung erst mal drei Bücher liest, die nur aus Spaß, Spannung und garantiert keiner Botschaft bestehen.

Robert Jackson Bennett: "Die Stadt der tausend Treppen"

Klappenbroschur, 620 Seiten, € 11,30, Bastei Lübbe 2017 (Original: "City of Stairs", 2014)

Den Plot eines Polit-Krimis nutzt Robert Jackson Bennett, um uns eine überaus faszinierende Welt zu erschließen. Zugleich führt uns der US-amerikanische Autor, der erstmals 2010 mit seinem Horror-Roman "Mr. Shivers" für Aufsehen sorgte, mit seiner "Divine Cities"-Trilogie zurück in die Zeit der Jahrtausendwende, als die Genregrenzen durchlässig wurden. Bei AutorInnen wie Steph Swainston, Jeff VanderMeer oder China Miéville verschmolzen Elemente von Fantasy, SF, Steampunk, Magic Realism usw. zu etwas Neuem, Spannendem. So auch hier. Die numinose Bevölkerung der "Stadt der tausend Treppen" zählt jedenfalls zu den originellsten der letzten Zeit; auf den mhovost wäre selbst Miéville stolz.

Obwohl hier das Übernatürliche selbst in höchster Instanz agiert (soll heißen: Götter), ist der Roman aber extrem gut geerdet. Technologisch befinden wir uns in dieser Welt (einer alternativen Erde?) auf einem Stand, der dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert entspricht. Wir lesen schon auf den ersten Seiten von Armbanduhren, Eisenbahnen, Fotografien und Parteiendemokratie – Dingen also, die alles andere als ein Klischee-Fantasysetting abgeben. Und der Roman beginnt auch ganz bürokratisch, nämlich mit einer Gerichtsverhandlung wegen eines Verstoßes gegen die Säkularisierungsregularien.

Der Hintergrund

An dieser Stelle ist es Zeit für einen historischen Abriss: Vor einigen Jahrtausenden haben sich auf dem Hauptkontinent dieser Welt sechs Götter manifestiert und ihn samt seiner menschlichen Bevölkerung zu etwas umgeformt, gegen das selbst die Erzählungen aus "1001 Nacht" unbunt wirken. Getragen von göttlicher Macht, hat sich der Kontinent schließlich zur Weltherrschaft aufgeschwungen. Eines seiner Opfer waren die – äußerlich indisch/vorderasiatisch, gesellschaftlich aber eher westlich beschriebenen – Saypuri auf einer Insel südlich des Kontinents. Lange Zeit versklavt, rebellierten sie schließlich.

Unter der Führung des legendären Kaj, der eine Waffe konstruiert hatte, mit der man Götter töten kann, schüttelten die Saypuri die Herrschaft ab und unterwarfen ihrerseits den Kontinent. Verbunden war dies mit einem Wimpernschlag genannten Ereignis der verheerenden Art: Mit dem Tod eines Gotts erloschen nämlich auch alle Wunder, die er je erschaffen hatte. Da die Götter aber tief in die Struktur der Wirklichkeit eingegriffen hatten, führte dies zu einer kontinentweiten Katastrophe: Städte fielen in Trümmer, ganze Landstriche wurden verwüstet, Millionen Menschen starben.

Culture Clash

Und da sitzen die Saypuri nun Jahrzehnte danach in Bulikov, der zentralen Metropole des Kontinents mit den besagten "tausend Treppen", und überlegen, wie sie den Scherbenhaufen wieder zu etwas Ganzem machen. Fortschrittlich und nicht unbedingt kriegerisch gesinnt, versuchen sie sich in State Building, werden von der immer noch verelendeten Bevölkerung aber als fremde Besatzungsmacht abgelehnt. Dass sie den tiefreligiösen Menschen Bulikovs – letztlich zum Schutz der Welt – eine Zwangssäkularisierung auferlegt haben und jeden Verstoß dagegen streng bestrafen, schürt den schwelenden Konflikt immer weiter. Eine Figur bringt das Dilemma der Saypuri auf den Punkt: "Wir sagen ihnen, sie sollen ihre einstige Größe vergessen, aber können sie das? Könnten wir es? Könnte es irgendjemand?"

Kolonialismus und Clash der Kulturen. Terrorismus und wie man daraus politisches Kapital schlägt. Massenumerziehung und Geschichtsrevisionismus (wir werden sehen, dass auch die wohlmeinenden Saypuri große Schuld auf sich geladen haben – was sie unter den niederrangigen übernatürlichen Wesen angerichtet haben, kann man nicht anders als einen Holocaust bezeichnen). Der Konflikt von Säkularismus vs. Religiosität, von Moderne vs. Tradition: Für einen Fantasy-Roman, der "Stadt der tausend Treppen" letztlich ja ist, sind das sehr moderne Themen.

Der Plot

Der Dauerkonflikt wird virulent, als ein saypurischer Gelehrter in Bulikov ermordet wird. Er sollte die Geschichte der Stadt studieren – inklusive deren Theologie, was den Einheimischen selbst ja streng verboten ist. Zur Aufklärung kommt unter dem Deckmantel einer "Kulturattachée" die Agentin Shara Tivani angereist. Bebrillt und zierlich, in Wahrheit aber taff wie eine Raubkatze, birgt sie einige Geheimnisse. Zum Beispiel dass sie eine direkte Nachfahrin des Kaj ist, aber auch, dass sie etwas weiß, das bisher nicht über Geheimdienstkreise hinausgelangt ist: Einer oder gar mehrere der Götter könnten nämlich noch leben.

Ganz überraschend wäre das eigentlich nicht, immerhin funktionieren einige der göttlichen Mirakel – magische Gegenstände oder Rituale – immer noch. Eines davon ist sogar weithin sichtbar, nämlich die einseitig transparente Stadtmauer Bulikovs, von Bennet als psychedelische Erfahrung beschrieben: Es sind nicht die monströsen Dimensionen, die er verstörend findet, obgleich sie für sich genommen durchaus angsteinflößend sind, nein, wirklich unheimlich findet er, dass sie, je höher sein Blick daran hinaufwandert, umso weniger sichtbar wird. Statt verfugtem Mauerwerk erkennt er die Umrisse ferner Berge, Sterne, Baumwipfel, die sich im Wind hin und her wiegen: Schemen der nächtlichen Landschaft außerhalb, als wäre die Mauer nicht aus Stein, sondern aus milchigem Glas. [...] Aber wäre ich auf der anderen Seite, spinnt er den Gedanken weiter, oder ginge näher heran, würde ich nur weiße Steine sehen.

Rätselhafte Schwankungen der Realität widerfahren auch Sharas riesenhaftem "Privatsekretär" Sigrud. Dass sich vor seinen Augen mehrfach Bilder des alten Bulikov über das der Gegenwart legen, spiegelt übrigens das Buchcover wider: Durch eine Zusatzfolie können wir zwischen der prunkvollen und der ruinierten Ansicht der Stadt wechseln. Hübsche Idee!

Sehr empfehlenswert!

Die steigende Spannung ob der Frage, was es mit den Göttern nun tatsächlich auf sich hat (und was für eine Art von Wesen sie eigentlich waren), ergibt zusammen mit den politischen Aspekten, Bennetts geschliffenem Stil und der Atmosphäre von magischem Realismus eine fesselnde Mischung, die große Vorfreude auf die beiden Nachfolgebände weckt. Angekündigt sind sie für September und März.

Sylvain Neuvel: "Giants. Zorn der Götter"

Broschiert, 480 Seiten, € 15,50, Heyne 2017 (Original: "Waking Gods. The Themis Files, Book 2", 2017)

Ein Mecha kommt selten allein. Neun Jahre sind seit den Ereignissen des Vorgängerbands ("Giants. Sie sind erwacht") vergangen. Damals wurden im Rahmen einer globalen Schnitzeljagd die Einzelteile eines zwanzig Stockwerke hohen Roboters in Frauenform ausgegraben, den Außerirdische vor Jahrtausenden verbuddelt hatten. Die Aufregung hat sich seitdem gelegt, die Themis benannte Roboterhünin tourt mit ihrem Pilotenduo wie eine Shownummer um die Welt ... und plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, steht da mitten in London ein männliches Pendant zu Themis herum. Noch rührt er sich nicht, aber die Atempause ist wohl vorbei.

Bereits im Prolog dieses zweiten Bands hatte ein Mädchen in seinem Tagebuch die apokalyptischen Visionen geschildert, von denen es seit einiger Zeit geplagt wird: Ein erster Wink mit dem Zaunpfahl, dass Sylvain Neuvel für die Handlung seines neuen Romans die Form der Eskalation gewählt hat. Stellen wir uns also auf irgendetwas zwischen "Krieg der Welten" und "Neon Genesis Evangelion" ein und halten das Popcorn bereit.

Die Menschen hinter den Robotern

Dabei hatten die mehr oder weniger freiwilligen RomanheldInnen, die in der Erdverteidigungstruppe (EVT) versammelt sind, mit ihren privaten Problemen eigentlich schon genug zu schaffen. So muss die kratzbürstige Kara Resnik einen Heiratsantrag ihres Kopiloten Vincent Couture nach dem anderen abwehren – wie gehabt liest sich die Chemie zwischen den beiden ausgesprochen witzig. Als sie von ihren PR-Einsätzen nach London abkommandiert werden, treten solche Seifenopernprobleme freilich schnell in den Hintergrund. Und dann wird ihnen zu allem Überfluss auch noch eröffnet, dass ihnen jemand insgeheim DNA entnommen hat, um künftige Mecha-Piloten zu züchten. Kein Wunder, dass Kara ausrastet.

Die leitende EVT-Wissenschafterin Rose Franklin indes hat mit ganz anderen Dämonen zu kämpfen. Rose starb in den tumulthaften Ereignissen von Band 1 ... und tauchte später wieder auf, um Jahre jünger und ohne Erinnerung an ihre Zeit bei der EVT. Nun fragt sie sich verständlicherweise, was zum Teufel sie eigentlich ist: Eine Kopie? Eine Rose aus einer Parallelwelt? Da Band 1 stark auf das Rätsel der Roboterherkunft setzte und dieses bis zu einem gewissen Grad auch aufklärte, war es eine weise Entscheidung des Autors, einen neuen Mysteryfaktor ins Spiel zu bringen.

Frische Form

Eine noch weisere Entscheidung war die zur Erzählweise der Romane. Nicht umsonst heißen sie im Original "The Themis Files": Die Bände werden als chronologische Aneinanderreihung von Dokumenten erzählt. Es sind vor allem Gesprächsprotokolle, aber auch Live-Reportagen aus dem Fernsehen, Tagebucheinträge und so weiter. Das liest sich als erfrischende Abwechslung. So wird beispielsweise Roses Psychokrise nicht als die übliche, mehr oder weniger gelungene, Innenschau geschildert, sondern indirekt dargestellt. Den dramatischen Höhepunkt serviert uns Neuvel als hektisches Gespräch, in dem "Mr. X" (mehr zu ihm später) Rose vom Selbstmord abhalten will.

Die vielen Dialoge – "Zorn der Götter" liest sich über weite Strecken wie ein Drehbuch – sind verlässlich unterhaltsam. Aber Neuvel versteht es auch, seine Figuren nur über deren unterschiedliche Sprechweisen plastisch zu charakterisieren. Das ungeschickte Geschwafel etwa, mit dem Nebenfigur Ryan Mitchell seine Taten rechtfertigt und sich bei seinen ehemaligen EVT-KameradInnen anzubiedern versucht, drückt ihm den Loser-Stempel so treffsicher auf, wie kein direktes Wort es vermocht hätte.

Der geheimnisvolle Mr. X

Ja, und dann ist da natürlich noch die heimliche Hauptfigur der beiden Bände: "Mr. X" (den nur ich jetzt so nenne, in den Romanen hat er nicht einmal eine Tarnbezeichnung, geschweige denn einen Namen): Wer ist der Mann, der die EVT mehr oder weniger im Alleingang aus dem Boden gestampft und die Rekonstruktion von Themis an sämtlichen Regierungsstellen vorbei vorangetrieben hat? Der sich einerseits kultiviert und einfühlsam zeigt, aber auch vor Folter nicht zurückschreckt? Der mit der EVT-Crew ebenso vertraulich spricht wie mit großen Playern der Weltpolitik und dem sogar noch geheimnisvolleren und möglicherweise außerirdischen Mr. Burns? (Dieser Name stammt jetzt übrigens nicht von mir ...)

Eine faszinierende Figur – und faszinierend ist auch, was Neuvel mit ihm anstellen wird. Die "Themis Files" sind immer für eine Überraschung gut, und die vielleicht größte ist der Umstand, dass uns der Autor in "Zorn der Götter" tatsächlich verrät, was es mit Mr. X auf sich hat. Und das ist dann noch nicht einmal das Ende vom Lied. Fazit: Vom Abnutzungseffekt, unter dem viele Fortsetzungen eines gelungenen Einstiegsbands leiden, ist hier nichts zu merken, "Zorn der Götter" ist genauso unterhaltsam, wie es "Sie sind erwacht" war.

Peter Clines: "Der Raum"

Broschiert, 590 Seiten, € 10,30, Heyne 2017 (Original: "14", 2012)

Inzwischen kann es mir endlich nicht mehr passieren, dass ich Peter Clines und Ernest Cline – beides US-amerikanische Autoren phantastischer Unterhaltungsliteratur – verwechsle: Peter Clines ist der, den ich sympathisch finde und dessen Bücher mir Spaß machen.

"Der Raum" stammt aus dem Jahr 2012, also der Zeit, als Peter Clines noch mit seiner ziemlich tollen "Ex"-Reihe beschäftigt war (Kurzbeschreibung: Superhelden kämpfen gegen Zombies). Dank dem erfolgreichen "Der Spalt" hat nun also auch dieses Werk nachträglich seinen Weg ins Deutsche gefunden – wäre schön, wenn die "Ex"-Reihe dem auch noch folgen könnte. "Der Raum" indes ist eine Mystery. Und ein wesentlicher Teil des Geheimnisses ist der Umstand, dass wir sehr lange rätseln dürfen, welche Richtung diese Mystery einschlagen wird: Horror? Science Fiction? Urban Fantasy? Ein Verschwörungsthriller? Die Ungewissheit hat ihren Reiz.

Find du mal eine erschwingliche Wohnung in Hollywood

Zur Handlung: Nate Tucker hat einen geistlosen Job in der Datenbearbeitung einer zweitklassigen Zeitschrift, die auf Filmstar-Tratsch spezialisiert ist. Als sich seine WG auflöst, muss er eine neue Bleibe finden und bekommt einen Tipp, der sich als Schnäppchen erweist. Seine neue Wohnung liegt in einem "Kavach" benannten Ziegelbau aus dem 19. Jahrhundert, für den Hipster töten würden, blickt auf die Hollywood-Buchstaben und ist trotzdem grotesk billig.

Natürlich kommen Nate schon bei der Wohnungsbesichtigung ein paar Dinge nicht ganz koscher vor. Da ist zum Beispiel eine ganze Reihe Türen mit Vorhangschlössern gesichert – etwa die zur Wohnung Nr. 14 (der Roman heißt im Original "14"). Oder es huscht eine grüne Kakerlake durchs Zimmer, die sich bei näherer Betrachtung als siebenbeinig erweisen wird – wie alle ihre Artgenossen im Haus. Aber wie sagt die Maklerin doch so schön? "Es ist ein altes Gebäude. Da muss man mit Seltsamkeiten rechnen." Ja, und die Skywalkers haben nur ihren Termin bei der Familienberatung versäumt.

Rätsel über Rätsel

Rasch wird Nates Liste der seltsamen Phänomene länger: Niemand im Haus träumt. Die Wohnung einer Nachbarin hält ganz ohne Klimaanlage stets dieselbe Temperatur. Egal welche Glühbirne er in seiner Küche einschraubt – sie strahlt immer nur Schwarzlicht aus. Und das Kavach selbst trägt zwar Denkmalschutzplaketten, findet sich aber in keinem öffentlichen Verzeichnis. Woher die Elektrizität kommt, weiß auch keiner, denn ans Stromnetz ist das Haus nicht angeschlossen. Spätestens als die Maklerin der Hausverwaltung durch einen Zufall als engagierte Schauspielerin entlarvt wird, wird Nate klar, dass hier etwas oberfaul sein muss.

Man könnte hier noch eine ganze Zeitlang weiter aufzählen, aber irgendwann muss man aufhören, um nicht zu spoilern. Also besser schon jetzt (wir sind noch früh im Roman) und jeden Leser selbst vergnügt weiterrätseln lassen. "Der Raum" wird noch mit jeder Menge Entdeckungen aufwarten – dazu gehört auch die Überraschung, die sich hinter Tür 14 verbirgt.

Die Scooby-Gang ermittelt

Das Besondere an der Art, in der Clines seine Geschichte erzählt, ist der Umstand, dass die erwartbare Atmosphäre des Bedrohlichen fehlt (ein weiterer Punkt zum Rätseln: Wird das so bleiben?). Nate etabliert diesen gewissen Einer-von-uns-Erzählton, der den Leser mitnimmt. Und die Nachbarn auch: Sukzessive gewinnt Nate die übrigen MieterInnen für seine Mission, die Geheimnisse des Kavach aufzudecken: die technisch versierte Nerdine Veek, die freizügige Kellnerin-Slash-Künstlerin Xela, das gebildete Ehepaar Clive und Debbie und nicht zuletzt den schwer durchschaubaren Tim. Was der an Geheimagententechniken drauf hat, ist wirklich erstaunlich – aber stets beteuert er, alles Wissen aus den Büchern bezogen zu haben, die er in seinem Kleinverlag angeblich herausbrachte. Lesen bildet eben!

Damit stehen wir vor der ungewöhnlichen Konstellation, dass die Mietparteien eines ganzen Hauses zur Scooby-Gang mutieren; sie beziehen sich auch selbst explizit auf die legendäre Zeichentrickserie "Scooby-Doo" aus den 70ern und streiten sich darum, wer Velma, Daphne oder Shaggy sein darf. Das ergibt einen Erzählton, der weit entfernt ist vom Satz "Dieses Apartment ist die Hölle", der unheilschwanger auf der Rückseite des Buchs prangt. Ob dieser Satz trotzdem noch zu seinem Recht kommen wird ... abwarten und weiterblättern. "Der Raum" ist ein vergnüglicher Pageturner, der sich weit leichter und kürzer als die knapp 600 Seiten anfühlt, die er hat.

Madeline Ashby: "Company Town. Niemand ist mehr sicher"

Gebundene Ausgabe, 381 Seiten, € 21,60, Arctis Verlag 2017 (Original: "Company Town", 2016)

Nun zu einem interessanten Roman aus Kanada – kein Debüt übrigens, wie im Klappentext steht: Die Journalistin Madeline Ashby hat bislang einige Kurzgeschichten und auch Romane veröffentlicht. Mit ihrem jüngsten Buch hat sie allerdings ein neues Aufmerksamkeitslevel erreicht und führt uns in eine Zukunft, in der körperliche Augmentierung und Gentechnologie zum Alltag gehören, ja sogar Teil der Gesundheitsfürsorge sind. Durch staatlich finanzierte genetische Anpassungen ist der Durchschnittsbürger ein stinknormaler gottverdammter Übermensch geworden, wie Hauptfigur Go Jung-hwa grummelt.

Im Auftrag der Prostituiertengewerkschaft

Hwa selbst hatte leider weniger Glück. Wegen einer Mischung aus Armut und Wurschtigkeit ihrer Mutter wurde ihre Krankheit nicht rechtzeitig behandelt: Das Sturge-Weber-Syndrom hat Hwas Gesicht entstellt, wirkt sich auf ihre Sehkraft aus und kann sogar epileptische Anfälle auslösen. Die meisten Menschen können ihren "Makel", wie sie es nennt, allerdings gar nicht sehen: Da jeder Linsenimplantate trägt, sorgt ein offenbar ubiquitärer Anstandsfilter dafür, dass eine behübschte Version ihres Gesichts eingespielt wird (hundertprozentig klar geht aus der Erzählung freilich nicht hervor, wer für die Filtereinstellungen verantwortlich ist).

Die 22-jährige Hwa indes trägt, ungewöhnlich für ihre Zeit, keinerlei Implantate, was sie immerhin für Hacker unangreifbar macht. In New Arcadia, einem zur Stadt angewachsenen Bohrinsel-Komplex vor der kanadischen Küste, arbeitet sie als Bodyguard für Sexarbeiterinnen. Dass sie selbst der Prostituiertengewerkschaft angehört, ist übrigens ein Glück, denn Hwa wird im Verlauf des Romans ordentlich einstecken müssen. Solche Krankenhauskosten möchte man nicht aus eigener Tasche zahlen. "Company Town" ist nebenbei bemerkt der erste SF-Roman seit längerem, in dem ich überhaupt das Wort Gewerkschaft gelesen habe: Man merkt, dass er nicht aus den USA, sondern aus Kanada kommt.

Ende des Alltags

Hwas Leben ändert sich, als New Arcadia die Besitzer wechselt und die reiche Familie Lynch einschwebt. Der Oberboss möchte Hwa als Beschützerin und Kampftrainerin für seinen 15-jährigen Sohn Joel engagieren, der ein kleines Genie ist und den Konzern trotz des Vorhandenseins älterer Geschwister eines Tages übernehmen soll (da klingt bereits ein erster Konflikt an). Er hat nämlich Drohbriefe erhalten – und die kommen nicht einfach von irgendwoher, sondern angeblich aus der Zukunft ...

Direkter Vorgesetzter Hwas ist nun Daniel Síofra. Der ist erstens recht ansehnlich und zweitens hat sie ihm bei der Erstbegegnung aufgrund eines Missverständnisses die Nase gebrochen. Daraus dürfen wir messerscharf schließen, dass sich hier ein potenzielles Love Interest abzeichnet. Allerdings birgt Daniel auch einige Geheimnisse, zum Beispiel hat er keinerlei Erinnerungen an die Zeit, bevor er für Lynch arbeitete.

Weitere Thriller-Elemente vervollständigen den Plot: Es kommt zu äußerst brutalen Morden an einigen Prostituierten, Joel wird tatsächlich attackiert und Hwa glaubt im Gischtregen einer Sprinkleranlage die Umrisse eines Unsichtbaren zu sehen (was freilich auch eine Sinnestäuschung aufgrund eines ihrer Anfälle sein könnte). Außerdem nagt immer noch der Tod ihres Bruders an ihr, der ums Leben gekommen war, als eine Bohrinsel aus unbekannten Gründen explodierte – verdächtig kurz, bevor Hwas neuer Arbeitgeber New Arcadia übernahm. Da gilt es also insgesamt eine ganze Menge rätselhafter Umstände aufzuklären.

Quer durch die SF-Palette

Obwohl Ashby als Berufsbezeichnung Schriftstellerin und Futurologin trägt, hat ihre Zukunft nicht unbedingt ein einheitliches Design. Implantate für Vernetzung und gesteigerte Sinneswahrnehmungen oder auch zur Selbstkontrolle von Emotionen erinnern an Cyberpunk. Wir werden mit Hwa aber auch ein virtuelles Whitechapel aus dem 19. Jahrhundert betreten, als wär's das Holodeck auf der "Enterprise". Zwischendurch schnipselt der freundliche Roboterarzt Dr. Mantis an ihr herum und freut sich, wenn mal einer seiner Witze ankommt ("Wirklich? In Bezug auf den Umgang mit Patienten bin ich noch in der Prototypphase."). Und noch futuristischer erscheint eine Kristallkugel "von jenseits der Singularität", die "Rohdaten unserer hochgeladenen Zukunft" enthält. Insgesamt erscheint diese Mischung wie ein Streifzug durch die Möglichkeiten von SF-Land.

Ebenfalls ein kleines bisschen disparat wirkt der Stil. Manchmal leicht hopperdatschig (Wären Kürbisse in der Lage gewesen, jemanden anzustarren, dann hätten sie dabei bestimmt genauso ausgesehen ...), dann wieder sehr schön gelungen. Hier etwa ein Gespräch, das das gelinde gesagt komplizierte Verhältnis zwischen Hwa und ihrer Mutter Sunny treffend charakterisiert: "Ich habe dich im Krankenhaus besucht." [...] "Wann?" "Gestern. Du hast geschlafen." "Ich lag im Koma." Ihre Mutter zuckte mit den Achseln. "Du sahst gut aus, daher bin ich wieder gegangen." Hwa wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Bis zu diesem Augenblick hatte sie nicht gewusst, dass man auch etwas falsch machen konnte, wenn man im Koma lag.

Letztendlich sind solche Schwankungen aber nur kleine Aufs und Abs in einem insgesamt gesehen ansprechenden Roman. Spannend ist, dass die Art, in der "Company Town" angelegt ist, völlig offen lässt, wie Ashbys weiterer Weg aussehen wird. Sie könnte weiter in die SF vordringen, aber auch einen Thriller ohne jedes Phantastik-Element schreiben. Sie könnte dem Lockruf der YA-Dystopie folgen und einen lukrativen Vertrag für eine Trilogie unterzeichnen – oder sie widmet sich wieder der Futurologie und wechselt in den Sachbuchbereich. Wird interessant sein, von Zeit zu Zeit ein Auge auf ihre neuen Projekte zu werfen.

Mats Strandberg: "Die Überfahrt"

Klappenbroschur, 508 Seiten, € 15,50, Fischer Tor 2017 (Original: "Färjan", 2015)

Für alle, die als Kind mangels Alternativen mit ihren Eltern "Das Traumschiff" anschauen mussten und insgeheim hofften, die kitschige Sülze möge zur Abwechslung mal in einem Blutbad enden, kommt hier das richtige Buch. Geliefert wird's vom schwedischen Autor Mats Strandberg, der sich seinerseits noch kaum auf einen geraden Kurs festlegen lässt: Er begann seine schriftstellerische Karriere mit Büchern über die Liebes- und Entertainmentnöte junger Schweden und ließ darauf eine Fantasy-Trilogie für Teenager folgen, die auch ins Deutsche übersetzt wurde ("Engelsfors"). Und bevor er mit Kinderbüchern auf ein noch jüngeres Publikum abzielte, haute er zwischendurch mit "Färjan" ("Die Überfahrt") einen waschechten Horrorroman raus.

Vorab hatte ich mich köstlich über eine Leserrezension auf der Seite mit A amüsiert: "Zuweilen hatte ich als Leser den Eindruck, als würden die Reisenden aus einem Pfuhl von sittenlosen Alkoholikern bestehen ..." Ja, was soll man sagen: Der Eindruck ist berechtigt – willkommen in der Welt der Finnlandfähren! In Mitteleuropa, wo selbst Hochprozentiges im Supermarkt zu kulanten Preisen erhältlich ist, kann man es sich kaum vorstellen, dass es in Schweden als Freizeitspaß gilt, mit einer Fähre über die Ostsee und gleich wieder zurück zu schippern, nur um billigen Alk zu konsumieren. Man muss am "Zielort" nicht einmal an Land gehen, sondern fährt einfach direkt wieder zurück und säuft weiter. Wer noch nie so einen Trip mitgemacht hat – am besten in einer der fensterlosen Billigkabinen, die heimeligerweise noch unterhalb des Autodecks liegen –, für den wird "Die Überfahrt" ein fremdartiges Ambiente bieten. Für jeden mit Skandinavienbezug hingegen ist es wie heimkommen (und dann abgeschlachtet werden).

Leinen los

Schauplatz des Romans ist die schon etwas abgenudelte Fähre "Baltic Charisma", die mit 1.200 Passagieren und 200 Besatzungsmitgliedern von Stockholm nach Åbo aufbricht. Wie beim "Traumschiff" oder "The Love Boat" beginnt die Geschichte damit, dass der Reihe nach die künftigen Hauptfiguren an Bord gehen und erste Einblicke in ihre jeweiligen Problemchen geben. Mit stolzen 500 Seiten bietet der Roman natürlich wesentlich mehr Platz als die diversen TV-Formate und macht uns deshalb auch mit einem entsprechend größeren Ensemble vertraut. Innerhalb dieser großen Gruppe wechselt Strandberg in kurzen Kapiteln laufend die Erzählperspektive und lässt uns Point-of-View-Charaktere auch aus den Augen anderer sehen.

Da hätten wir etwa die schon etwas ältere Marianne, die den Trip aus einer spontanen Laune heraus gebucht hat und nun ihren zweiten Frühling erlebt. Oder Feierbiest Madde, die's mal wieder so richtig krachen lassen will, um ihre Arbeitsplatzsorgen zu verdrängen. Oder den präpubertären Albin, der den Kontakt zu seiner besten Freundin aus Kindertagen verloren hatte – nun trifft er sie wieder, doch ist Lo mittlerweile zum Grufti-Teenager mutiert und ihm eine gefühlte Generationenkluft voraus.

Zu Crew gehören unter anderem die patente Sicherheitschefin Pia und der zynische Dan Appelgren. Früher war er mal einen Hit lang ein Popstar, nun leitet er die Karaoke-Bar der "Baltic Charisma" und hasst seinen Job und sein Publikum wie die Pest. Calle schließlich hat früher auf der Fähre gearbeitet und ist nun als Passagier zurückgekehrt, um seinem Freund auf hoher See einen Heiratsantrag zu machen. All diese Figuren (plus weitere) werden die Handlung tragen und Strandberg gibt sich große Mühe, dass wir ihre persönlichen Geschichten, ihre Sorgen und Hoffnungen, trotz all der Dinge, die da noch angerollt kommen, nie aus den Augen verlieren.

Ungebetene Gäste

An Bord gehen ganz heimlich aber auch eine alte Frau und ein kleiner Junge mit körperlichen Verfallserscheinungen, die einen unangenehmen Geruch verbreiten. Wer in Sachen Horror nicht vollkommen jungfräulich ist, ahnt damit schon zu Beginn, dass das Szenario auf eine von zwei Möglichkeiten hinauslaufen dürfte, die beide einen Anfangsbuchstaben weit hinten im Alphabet haben ...

Nach sehr gemächlichem Beginn kommt die Eskalation der Handlung allmählich ins Laufen. Noch im ersten Fünftel wird der erste Passagier attackiert werden. Danach schaukelt sich alles recht schnell hoch und erreicht dann bald ein gorelastiges Terror-Level, das Strandberg über erstaunlich lange Zeit hinweg aufrechterhält. Das Thriller-Publikum mag damit Probleme haben, für Horror-Fans hingegen bewegt sich "Die Überfahrt" innerhalb der Standardabweichung.

Wer Horror-Routine hat, für den hält der Roman zwar nichts Überraschendes, aber viel Unterhaltsames bereit – perfekte Sommerlektüre. Und alle diejenigen, die Erfahrung mit den billigen Vergnügungen von Finnlandfähren haben, können sich daran ergötzen, wie treffsicher Strandberg diese (Zitat Calle) Seifenblasenwelt zwischen Bars, Buffets und Besäufnissen, zwischen kotzeresistenten Teppichen und Karaoke beschreibt. Ein Pub an Bord heißt "McCharisma" ... also besser kann man es wirklich nicht auf den Punkt bringen.

Sarah Gailey: "River of Teeth"

Broschiert, 176 Seiten, Tor Books 2017, Sprache: Englisch.

Alternativweltromane gehen entweder von der Veränderung eines punktuellen historischen Ereignisses oder – wenn man den Begriff großzügiger auslegt – eines naturgesetzlichen Faktums aus. Variante 1 hat hier ein bisschen in Variante 2 gemündet, denn die kalifornische Autorin Sarah Gailey hat sich überlegt, was wohl geschehen wäre, wenn sich afrikanische Flusspferde in den Sümpfen der US-Südstaaten ausgebreitet hätten. Pläne, die Kolosse dort anzusiedeln, gab es Anfang des 20. Jahrhunderts übrigens tatsächlich (mehr dazu hier). Gailey hat sie bloß wahr werden lassen und auch ein halbes Jahrhundert in die Vergangenheit verlegt, um besser mit möglichen Folgen spielen zu können.

Der Preis für die originellste Prämisse eines Alternativweltromans ist Bailey damit heuer sicher. Es stellte sich bloß vorab die Frage: Wie zum Hugo wird da ein Roman draus? Anscheinend recht problemlos, wie das vergnügte "River of Teeth" zeigt, das die Autorin selbst als a hippo-cowboy romp beschreibt. I regret nothing: it was worth it for the hats alone.

Ritt auf dem Flusspferd

Yep, hier wird auf Hippos geritten. Und bevor sich jemand wundert: Das tun Hopper (Gaileys Pendant zu Cowboys) mittels Spezialsätteln zum Knien – ansonsten müssten sie ja einen Dauerspagat hinlegen, bei dem sogar einer Primaballerina die Beine abfallen würden. Im sumpfigen Süden der USA, wo sich festes Land und Wasserflächen auf engstem Raum laufend abwechseln, ist ein Amphibienreittier jedem Pferd weit überlegen. Diese Fortbewegungsart ist sogar so effizient, dass man die Sumpfflächen im Marsh Expansion Project absichtlich ausgedehnt hat.

Eine solche künstliche Versumpfung hat sich jedoch als Schuss ins Knie erwiesen: Der Unterlauf des Mississippi wurde durch einen Damm aufgestaut und in eine Mischung aus See und Sumpf verwandelt, die den seltsamen Namen Harriet trägt. Dort dümpeln die Casinodampfer des skrupellosen Geschäftsmanns Travers herum, der den Harriet zu seinem weitgehend autonomen Königreich ausgestaltet hat. Für die übrige Flussschifffahrt ist der Harriet hingegen eine Sackgasse. Und schlimmer noch: Er ist Heimat einer riesigen Herde entlaufener und hochaggressiver Flusspferde, die für die gesamte Umgebung zum Problem geworden sind. Travers indes füttert seine Monster mit Falschspielern und anderen lästigen Menschen, die er kurzerhand über Bord kippt.

Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle

Um den Mississippi wieder für die gesamten USA nutzbar zu machen, erhält eines Tages der Hopper Winslow Remington Houndstooth den Geheimauftrag, das Harriet-Problem zu lösen. Houndstooth akzeptiert, kocht aber umgehend sein eigenes Süppchen. Gailey charakterisiert ihn so: Bei ausreichender Motivation hätte er ein Held werden können, doch gab es dringendere Dinge zu erledigen ... Anfangs präsentiert sich uns Houndstooth auch als schillernder Charakter, der erst einen Regierungsagenten vernascht und danach einem Störenfried im Saloon die Nasenlöcher aufschlitzt. Später allerdings wird er leider an Charisma abbauen – vielleicht weil die übrigen Teammitglieder noch buntere Paradiesvögel sind.

Da wäre zum Beispiel die glamouröse Trickbetrügerin Regina Archimbault. Oder Hero Shackleby, ein/e SprengstoffexpertIn unklaren Geschlechts. Adelia Reyes, eine Auftragskillerin mit Baby. Und der Falschspieler Cal Hotchkiss, der schon mal für Houndstooth gearbeitet und ihn möglicherweise verraten hat. Hotchkiss und Houndstooth sind aber nicht die einzigen, die eine gemeinsame Vergangenheit verbindet: Das ergibt in Summe ein kompliziertes und brisantes Beziehungsgeflecht, in dem gegenseitiges Betrügen und Bedrohen ganz selbstverständliche Bestandteile des Teamgeists sind. (Und nebenbei ergibt es auch das zweite Buch in dieser Rundschau nach Cory Doctorows "Walkaway", in dem sämtliche Gender-Varianten auf ebenso viele Hauptfiguren verteilt werden – das ist irgendwie nett, aber auch irgendwie unwahrscheinlich.)

Caper-Story-Western-Hybrid mit Überraschungen

Eine Gruppe Gauner, die einen Coup landen will: "River of Teeth" ist also eine klassische Caper Story – der bekanntere Begriff für das filmische Pendant dazu wäre Heist Movie. Gaileys Erzählung könnte man also wahlweise als "Swamp's Eleven" oder "Reservoir Hippos" zusammenfassen. Wie in diesem Subgenre üblich, rennt der Schmäh – allerdings lauert unter dem Witz stets auch stählerne Härte, denn sämtliche ProtagonistInnen sind brandgefährlich.

Aus dem Westerngenre hat die Autorin auch einiges mitgebracht, abgesehen von der zeitlichen Verortung etwa die innige Beziehung der Hopper zu ihren fast schon vermenschlichten "Pferden". Oder auch das Rachemotiv, das in einen finalen Showdown münden könnte ... falls dem nicht wieder eine überraschende Wendung zuvorkommt, von denen die Autorin im Lauf der Novelle einige aus dem Ärmel zieht (was meist mit Todesfällen verbunden ist).

Bei weitem nicht alles hier erscheint mir nachvollziehbar oder plausibel. Davon ist manches halt als Teil der Prämisse zu schlucken (etwa die Domestizierung einer so biestigen Spezies binnen weniger Generationen). Anderes hingegen dürfte Gailey im Eifer des Flusspferdgetümmels ganz einfach nicht ausreichend durchdacht haben. Ein großer Spaß war "River of Teeth" aber dennoch, selbst wenn es nicht wirklich abgeschlossen endet. Der zweite (und angeblich letzte) Teil "Taste of Marrow" wird aber bereits im September erscheinen.

Andreas Brandhorst: "Das Arkonadia-Rätsel"

Klappenbroschur, 536 Seiten, € 15,50, Piper 2017

Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon unwillkürlich "Das Arkonidia-Rätsel" gelesen habe, aber selbst wenn in Andreas Brandhorsts jüngstem Roman wieder laufend der Ausdruck relative Unsterblichkeit fällt, befinden wir uns hier ausdrücklich nicht im "Perry Rhodan"-Universum. Es ist die – für sich allein lesbare – Fortsetzung des 2016 erschienenen Romans "Omni", der gerade erst mit dem Kurd Laßwitz Preis ausgezeichnet worden ist, und 30 Jahre nach den dortigen Geschehnissen angesiedelt.

Hauptfiguren sind erneut Vinzent Akurian Forrester und Zinnober respektive Jasper und Jasmin, wie sich die beiden nun nennen. Wir haben hier die ungewöhnliche Konstellation eines Vater-Tochter-Gespanns als Hauptfiguren einer Weltraumabenteuerserie: eine erfrischende Abwechslung. Die Namensänderung ist aber nur das äußere Signal für einen tiefer reichenden Wandel: Jasper & Jasmin sind nun Reisende (=Agenten) im Auftrag von Omni, einem Bund von Superzivilisationen, der vom galaktischen Zentrum aus ein Auge drauf hat, dass draußen in den Spiralarmen kein Mist gebaut wird. Neue Sinneswahrnehmungen, die Fähigkeit, sich ohne Umweg über Nahrung direkt mit Energie zu versorgen, und besagte relative Unsterblichkeit gehören zu den Gratifikationen für Omni-Mitarbeiter.

Galaxie im Kleinen

Bislang hatten es Jasper & Jasmin nur mit kleinen Fischen zu tun, doch nun teilt ihnen Omni den ersten großen Auftrag zu. Sie sollen den abgelegenen Planeten Arkonadia erkunden, der alle 453 Jahre eine Heimsuchung der mysteriösen Art erlebt. Wenn sich das sogenannte Nerox manifestiert, bricht jeder Kontakt zur übrigen Galaxis ab. Sämtliche hochstehende Technologie kommt zum Erliegen, was die Zivilisation auf Arkonadia jedes Mal wieder weit zurückwirft.

Der Planet präsentiert sich wie eine Miniaturausgabe der Milchstraße: Bevölkert wird er von einem bunten Gemisch verschiedener Spezies – darunter auch Menschen, die es irgendwann im Lauf der Jahrtausende dorthin verschlagen hat (Brandhorst hat sein "Omni"-Universum im 13. Jahrtausend angesiedelt). Und so unterschiedlich wie die Bewohner sind auch deren Technikstandards: Da finden wir Propellerflugzeuge neben Karren mit Zugtieren und eine Orbitalstation neben einer Steampunk-Spinne à la "Wild Wild West".

Dramatis personae

Zu den beiden Hauptfiguren gesellen sich vor Ort dann der undurchsichtige Baltasar, der Arkonadias ewigen Wechsel von Wiederaufschwung und Rückfall endlich durchbrechen möchte, und der alte Werkzeugmacher Zirzo. Todkrank und selbstmordgefährdet, soll Zirzo aus einem (stark nach Magie riechenden ...) Material ein Werkzeug basteln, mit dem man ins Innere des Nerox vordringen kann. Wer da reinkommt, hat nämlich die Chance, sich zum Regenten über den ganzen Planeten aufzuschwingen. Und zu guter Letzt müsste da auch noch irgendwo die zehntausendjährige Samantha herumschwirren, eine Omni-Reisende wie Jasper & Jasmin, die schon vor ihnen nach Arkonadia geschickt wurde, aber irgendwann verschwunden ist.

Im Grunde haben wir es also wieder mit dem gleichen Plot wie im ersten Band zu tun: Ein geheimnisvolles Stück Supertechnologie weckt allerorts Begehrlichkeiten: Machtgierige Normalsterbliche wollen es sich unter den Nagel reißen und ziehen in den Krieg, doch auch das Interesse der abgeklärten Omni-Zivilisationen ist geweckt. Jasmin wird in diesem Band übrigens zunehmend skeptischer gegenüber Omni werden: Es steht damit die alte und im Grunde religiöse Frage im Raum, warum überlegene Wesen der Schlechtigkeit der Welt passiv zuschauen, anstatt helfend einzugreifen. Das könnte man zugleich als den einzigen Punkt werten, in dem der Roman über den bloßen Unterhaltungsfaktor ein bisschen hinausgeht.

Fantastisches Popcorn

Wie gehabt versieht Routinier Brandhorst seine Abenteuergeschichte mit allerlei Spannungselementen (eine Zeitbombe an Bord einer Weltraumstation, die Belagerung einer Festung usw. usf.), die eigentlich nur die Aufgabe haben, für einige Seiten oder auch Kapitel Handlung zu generieren. Er will seine LeserInnen eben dauerbeschäftigt halten. Neben verschiedenen erwartbaren Motiven setzt es aber auch immer wieder hübsche Überraschungen mit wirklich originellen Einfällen: So gibt das Innere des Nerox eine faszinierend surreale Umgebung ab, und insbesondere der darin kreisende Ewige Zug war eine tolle Idee.

Dass Brandhorst seine Weltraumsaga gerne in die Fantasy lappen lässt, wurde ja schon zu Band 1 gesagt – und er versucht das auch gar nicht erst zu verstecken, sondern paraphrasiert gleich zu Beginn Arthur C. Clarke: Omnis Technik ist so fortschrittlich, dass sie für andere Völker von Magie kaum zu unterscheiden ist.

Und warum sollte er diese Formel auch ändern? Sie ist ja auf allen Linien erfolgreich. Brandhorst verkauft sich gut und kann offensichtlich auch innerhalb der Branche punkten: Schließlich wird der Kurd Laßwitz Preis von Menschen vergeben, die beruflich in der SF arbeiten, und entspricht damit eher dem Nebula als dem Hugo Award. Spricht nichts dagegen, dass Brandhorst mit dem "Arkonadia-Rätsel" den nächsten Treffer landen wird.

Nikolaj Djatschenko & Frank Hebben: "Die Fugen einer Stadt"

Gebundene Ausgabe, 185 Seiten, € 20,50, Begedia 2017

Frank Hebben: "Im Nebel kein Wort"

Gebundene Ausgabe, 156 Seiten, € 18,50, Begedia 2016

Das mag jetzt seltsam klingen, aber Parallelen zu Frank Hebbens schriftstellerischem Weg finde ich am ehesten in der Modebranche. Und zwar deshalb: Zum Abschluss der Modeschule versuchen Jungdesigner regelmäßig, einander mit barocker Alien-Avantgarde zu übertrumpfen – um dann später ins totale Gegenteil zu verfallen und auf sublime Schlichtheit zu setzen. Das sehe ich stets mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich ein gewisses Faible für barocke Alien-Avantgarde habe. Aber Schlichtheit, wenn gekonnt, ist eben unbestreitbar elegant.

"Die Fugen einer Stadt" ist – im Grunde eine logische Fortsetzung der Entwicklung, die sich schon in "Das Lied der Grammophonbäume" (2013) abzeichnete – ein Lyrikband, illustriert mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Nikolaj Djatschenko. Letztere steuern zugleich das für das Rundschau-Raster erforderliche Phantastik-Element bei. Eine städtische Skyline auf einem Wurzelgeflecht, Riesenturbinen, Tierschädel, labyrinthische Häusermeere und Menschen ohne Gesichter: Djatschenkos Motive lappen stets ins Phantastische und vage Unheimliche, sind irgendwo zwischen Alfred Kubin und Shaun Tan angesiedelt. Mal korrespondieren sie direkt mit Hebbens Gedichten, mal stehen Texte und Bilder jeweils für sich. Die schönsten, surrealsten und unheimlichsten Zeichnungen finden sich übrigens im Anhang.

Farben einer Stimmung

Hebbens Gedichte hingegen sind trotz einer leichten Häufung weltraumbezogener Semantik sehr bodenverhaftet. Muster des Sonnenlichts auf einer Mauer können hier ebenso Thema sein wie das Einkaufen im Supermarkt ... oder einfach nur der Inhalt der Hosentasche. Sie drehen sich um das Leben in der Stadt in jeder Form: Vom Gras, das sich durch den Asphalt kämpft, bis zu den Lebensgeschichten der menschlichen Bewohner, die sich uns als Schlaglichter binnen weniger Zeilen eröffnen, ehe sie schon wieder vom nächsten Eindruck abgelöst werden. Ein sehr schönes Beispiel ist das Jugendgefühl, das "Sonnenbrand" auf den Punkt bringt:

Auf klapprigen Rädern raus aus der Stadt

Freier Oberkörper,

Die Fäuste zum Himmel

Wir johlen wie im Groschenheft,

Sind Piloten,

Kosmonauten!

Strampeln schneller ...

Heben ab.

Womit ich just ein untypisches Beispiel herausgegriffen haben, denn die Grundstimmung der meisten Texte ist eine melancholische. Aber Melancholie ist ein recht vages Gefühl. Sie kann als die Düsternis von Djatschenkos Illustrationen daherkommen, aber genauso als diese Art von Wohlfühl-Melancholie, die einem Pop-Song erst die bittersüße Note verleiht, die ihn perfekt macht. Nachdem mir Lyrik normalerweise ausschließlich in Form von Songtexten unterkommt, kam ich um den Gedanken gar nicht herum, welche Band bzw. welcher Solokünstler Hebbens Gedichte wohl am besten vertonen könnte. Dabei ist mir erst aufgefallen, wie offen die Texte eigentlich sind. Djatschenkos symbolgeladene Zeichnungen sind gewiss eine passende Möglichkeit, die Texte zu begleiten – aber nicht die einzig denkbare. Andere Filter würden die "Fugen" vollkommen anders färben.

Zurück zum Ersten Weltkrieg

Schon vor dem Jahreswechsel ist das enigmatische "Im Nebel kein Wort" erschienen, das eine Brücke zwischen den verschiedenen Spielarten von Hebbens Schaffen schlägt. Formal zur Phantastik gehörend, auch wenn das nicht der zentrale Punkt ist. Expressionistisch im Stil (Hebben spricht von "elektrischer Ekstase"), zugleich abgeschlankt bis auf den Kern. Der Form nach Epik, die sich aber wie Lyrik anfühlt. Und das Thema ist einmal mehr der Erste Weltkrieg als Stellvertreter für den Krieg in seiner dreckigsten Form. Damit hat sich Hebben im Lauf der Jahre immer wieder auseinandergesetzt. Einige themenverwandte Kurzgeschichten, die schon in den "Grammophonbäumen" oder in "Prothesengötter" erschienen sind, wurden hier noch einmal angefügt.

"Im Nebel kein Wort" schildert, wie sich zwei Frauen, die jugendlich-ungestüme Lilja und die zur Bevormundung neigende ältere Dostya, allmählich zusammenraufen, während sie durch eine seltsam zweischichtige Welt ziehen. Zum einen ist es ein grünes, summendes, duftendes Sommerland, das weitgehend menschenleer zu sein scheint. In diese Welt bricht aber immer wieder eine andere Realität ein: Gestaltgewordene Visionen eines albtraumhaften Krieges, der mit Bajonetten, Granaten und Giftgas geführt wird. Mehrfach müssen Dostya und Lilja sich gegen Gewalt zur Wehr setzen und sie auch selbst ausüben. Diese Vermischung der Wirklichkeiten klingt auch stilistisch an, wenn die Natur mit Kriegsvokabular beschrieben wird: Über den Dächern gleiten die Abendwolken dahin wie Kriegszeppeline ...

Die offene geschlossene Erzählung

Wir erfahren, dass es mitten im Krieg – es wird explizit die Schlacht von Verdun genannt – zu einer Intervention von außen kam. Auf der Erde haben Kristalle aus dem Himmel eingeschlagen ("seine Tränen"), die alle Waffentechnologie zum Erliegen brachten und zugleich die Welt in einer seltsam zeitlosen Doppelgesichtigkeit einfroren. Wie wichtig einem diese Phantastik-Verankerung ist bzw. wie "real" oder metaphorisch man dies auffassen möchte, bleibt freilich jedem selbst überlassen.

Der gefahrenvolle Überlandtrip Liljas und Dostyas hat mich ein Stück weit an die Mission der Botin in Raccoona Sheldons "Eure Gesichter, o meine Schwestern! Eure Gesichter voller Licht!" (in "Houston, Houston!") erinnert. Sheldon definiert am Ende ihrer Erzählung freilich eine klare Hierarchie der Realitäten. Dass Hebben das in seiner Novellette ebenfalls tun wird, bezweifelt man schon lange, bevor der Schluss – respektive Schrödingers Schlüsse – die Antwort liefert. Sehr beeindruckende Erzählung!

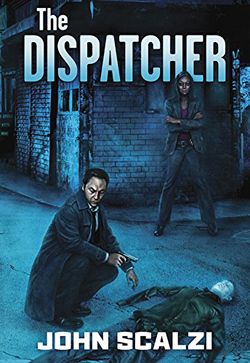

John Scalzi: "The Dispatcher"

Gebundene Ausgabe, 130 Seiten, Subterranean Press 2017, Sprache: Englisch.

Zuletzt war Erfolgsautor John Scalzi mit seiner im März erschienenen Weltraumsaga "The Collapsing Empire" in aller Munde ... unter anderem auch deshalb, weil sie von jemand, dessen Namen hier zu nennen zu viel der Ehre wäre, umgehend schamlos plagiiert wurde. Im Oktober wird Scalzis Roman auch schon bei Fischer Tor auf Deutsch erscheinen ("Kollaps – Das Imperium der Ströme"). Die Wartezeit bis dahin können sich Fans des Autors mit dieser Novelle verkürzen, da Scalzi ja trotz seines Mega-Vertrags mit Tor offensichtlich immer noch Zeit hat, nebenher was bei Kleinverlagen wie Subterranean Press zu veröffentlichen.

Gesundheitssystem der anderen Art

"Dispatcher" ist der Titel der Novelle und die Berufsbezeichnung der Hauptfigur, Tony Valdez. Wir lernen ihn kennen, als er – sehr zum Missfallen der Chirurgin – bei einer riskanten Herz-OP neben dem Ärzteteam in Stellung geht und abwartet. Als die Operation schiefgeht, schreitet Tony ein: Er zückt ein applicator genanntes Gerät und schießt dem Patienten eine Ladung in den Mund. Und es war kein Medikament: I had purposefully and intentionally killed a man. I was the direct and immediate cause of his death.

... und gleich darauf ist der Leichnam verschwunden, die Luft stößt mit einem sanften Plopp ins Vakuum vor. So läuft das in der Welt der Novelle nämlich seit mittlerweile acht Jahren ab: Wann immer jemand ermordet wird, taucht das Opfer kurz darauf in seinem Zuhause wieder auf, nackt und unversehrt. Nicht bei Selbstmord, nicht bei Unfall – nur bei Mord tritt der unerklärliche Effekt auf. Die bei einer staatlichen Agentur angestellten Dispatcher retten also Leben, wenn alle anderen Mittel versagen.

Idee und Ausführung

In seinem Blog "Whatever" führt Scalzi eine eigene Rubrik mit dem Titel "The Big Idea", in der er neue Werke anderer AutorInnen vorstellt. Sein Interesse an ungewöhnlichen Konzepten – manchmal "Ideen-SF" genannt – wird in "The Dispatcher" besonders deutlich. Ausgangspunkt der Handlung ist nicht das vermutlich übernatürliche Phänomen selbst (etwa durch eine Beschreibung des erstmaligen Auftretens). Stattdessen ist Scalzi gleich ein paar Schritte nach vorn gesprungen und hat sich überlegt, welche Folgen das Phänomen nach sich ziehen könnte. Zum Beispiel dass Versicherungsgesellschaften darauf bestehen könnten, bei Risiko-OPs einen Dispatcher bereitzuhalten.

Der eigentliche Plot ist simpel: Ein Kollege Tonys ist verschwunden, dessen Wohnung zeigt Anzeichen eines Kampfes. Zusammen mit der Polizistin Langdon, die ihn kurzerhand als Berater schanghait, zieht Tony nun auf Ermittlung los. Letztlich ist diese Handlung aber nur ein Vehikel, um die Grundidee der Erzählung samt möglichen Folgen anhand von Fallbeispielen durchzukauen. (Zu den Stationen der Handlung zählt unter anderem ein sehr schön armselig beschriebenes Schwertkampf-Duell zwischen unfähigen College-Studenten.)

Mit der Ausrichtung an einer Grundidee korrespondiert auch, dass die Erzählung zum größten Teil aus Gesprächen besteht. Was für Scalzi, den man nicht unbedingt als großen Stilisten bezeichnen kann, ja nichts wirklich Neues ist, hier aber besonders stark zur Geltung kommt. Das Positive: Diese Dialoge sind witzig – aber das sollten sie bei derart massivem Einsatz auch besser sein. Insgesamt macht das alles "The Dispatcher" zu einer netten Zwischenmahlzeit für die Wartezeit auf den nächsten Roman und ist zumindest den Erwerb der E-Book-Ausgabe auf jeden Fall wert.

Nach der Rundschau ist vor der Rundschau

Die nächste Ausgabe wird Anfang August unter dem Motto "Überwesen" stehen. Das ist eine breitere Themenpalette, als man auf den ersten Blick denken würde: Sie reicht von Außerirdischen, die Raum und Zeit umgestalten, bis zu den Bekenntnissen von Frauen, die mit einem Superhelden zusammenleben. (Josefson, 1. 7. 2017)