Wenn sie kommen, dann wird sie die Tür nicht aufmachen, sagt Olivia Ponce. Sollen sie doch Sturm klingeln, sollen sie mit ihren Fäusten gegen das Holz hämmern, nein, sie wird nicht öffnen. Die Beamten müssten schon mit einem Haftbefehl anrücken, wollten sie sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. "Und einen Haftbefehl haben sie nicht, ich hab' ja nichts verbrochen."

Olivia Ponce kam vor eineinhalb Jahrzehnten, im Jahr 2001, aus dem mexikanischen Bundesstaat Puebla in die USA. Erzählt sie davon, wird sie schnell emotional. Ihre Tochter, auch sie heißt Olivia, ließ sie in der Obhut ihrer Mutter zurück – ohne sie einzuweihen. "Ich konnte es einfach nicht, es hätte mir das Herz zerrissen." Bevor sie ging, versprach sie der damals Sechsjährigen noch, eine Pizza mitzubringen, eine Pizza Hawaii mit Ananas, wenn sie zurückkehre, ganz sicher bald. In Phoenix, wo Ponce nach tagelangem Marsch durch die Wüste von Arizona unterkam, wusste jemand von Leuten im fernen Philadelphia, die Arbeit vermitteln könnten.

Zwei Jahre lang bekam sie ihr Kind nicht zu Gesicht. Einmal pro Woche rief sie zu Hause an – mehr war nicht drin, Telefonkarten waren damals noch richtig teuer. Dann nahmen Bekannte die Tochter mit über die Grenze, und seitdem leben beide Olivias in Philadelphia. Die Mutter arbeitet in zwei Jobs, tagsüber putzt sie die Wohnungen fremder Leute, abends hilft sie in Restaurants. Die Tochter, heute 22 Jahre alt, studiert internationales Business. Mag die Regierung Donald Trumps allein schon in ihrem illegalen Grenzübertritt ein Verbrechen sehen: Die Stadt Philadelphia wird die beiden dafür nicht zur Verantwortung ziehen.

Institutionalisierte Zufluchtsstätte

Seit sich Philadelphia 2014 zur "Sanctuary City", also quasi zur Zufluchtsstätte, erklärte, ist es der lokalen Polizei verboten, nach dem Aufenthaltsstatus zu fragen. "Und dabei bleibt es, es macht uns sicherer", betont Helen Gym, eine Stadträtin, deren Eltern aus Südkorea stammen. Wäre die Polizei der verlängerte Arm der Einwandererkontrolle, würden sich Zeugen einer Straftat vielleicht in Schweigen hüllen, weil sie mit der Abschiebung rechnen müssten, sobald sie sich meldeten. Ein solches Klima der Verunsicherung nütze keinem, sagt Gym. Im Übrigen habe Philadelphia auf diese Weise einen fünf Jahrzehnte anhaltenden Bevölkerungsrückgang gestoppt, endlich wachse die Stadt wieder.

An der Kensington Street, einer Magistrale im Norden der Stadt, lässt sich der Effekt gut beobachten. S-Bahn-Züge rattern auf Hochgleisen dahin, die Gegend ist trist, aber ohne ihre neuen Bewohner wäre sie noch viel trister. Ein kleiner Laden reiht sich an den anderen, auf bunten Reklameschildern steht: "Thang Long Noodles", "La Familia Latina Supermarket", "Taqueria La Raza: Mexican Food". Ohne die Einwanderer aus Asien und Lateinamerika, ist Gym überzeugt, wäre die Zahl der Ruinen um die Kensington Street noch deutlich größer, als sie es ohnehin ist.

Illegale versus Gesetzestreue

Nicht nur im Kabinett Trumps, auch in der Lokalpolitik gibt es Stimmen, die ihr widersprechen. Darrell Clarke, Nummer zwei der Rathaushierarchie, ein Demokrat, plädiert dafür, das mit der Sanctuary City zu überdenken: Man könne es sich nicht leisten, auf das Geld aus Washington zu verzichten. Martina White, eine Republikanerin, die einen Wahlkreis Philadelphias im Parlament Pennsylvanias vertritt, hat grundsätzliche Einwände. Die Kommune habe nicht das Recht, die Belange illegal Eingewanderter über die Interessen gesetzestreuer Steuerzahler zu stellen, beharrt sie.

Doch zum einen will Bürgermeister Jim Kenney nicht an dem einmal beschlossenen Status rütteln, und zum anderen hat Trumps Justizminister vor Gericht den Kürzeren gezogen: Als Jeff Sessions nämlich ankündigte, Sanctuary Cities wie New York, Chicago oder Philadelphia die Zuschüsse zu streichen, erklärte ein kalifornischer Richter das Manöver für gesetzeswidrig.

Vielleicht liegt es daran, dass Olivia Ponce keine Scheu hat, ihren vollen Namen zu nennen. Oder sie hat einfach schon zu viel erlebt, um noch Angst zu haben, sei es vor dem Damoklesschwert Trump'scher Abschiebepläne oder den Beamten von ICE, der Immigration and Customs Enforcement, die Migranten ohne legalen Status aufspüren. Von Jänner bis April 2017 hat ICE rund 21.000 Menschen deportiert, mehr als doppelt so viele wie im selben Vorjahreszeitraum.

Etwa 5000 Abgeschobene waren unbescholtene Bürger, in keiner Strafkartei registriert, was Trumps Behauptung widerspricht, wonach nur "bad hombres", also schlechte Menschen, Kriminelle, des Landes verwiesen würden. Der Übereifer der Behörden erklärt die um sich greifende Nervosität, auch in Philadelphia.

Wenn die Wahrheit kopfsteht

Bei Juntos, Spanisch für "gemeinsam", einer Bürgerinitiative, bei der sich Olivia Ponce engagiert, verteilen sie kleine Kärtchen für den Fall, dass es jemand mit ICE zu tun bekommt. "Ich möchte nicht mit Ihnen sprechen oder weiteren Kontakt mit Ihnen haben", lautet der Schlüsselsatz. Im Falle einer Festnahme heißt der dringende Rat: schweigen, bis man sich mit einem Anwalt beraten hat.

Wenn sie die Parolen der Trump-Anhänger hört, packt Ponce der heilige Zorn; dann beben ihre Lippen. "Von wegen, unsereiner liegt dem Land auf der Tasche. Das stellt die Wahrheit doch glatt auf den Kopf", erregt sie sich.

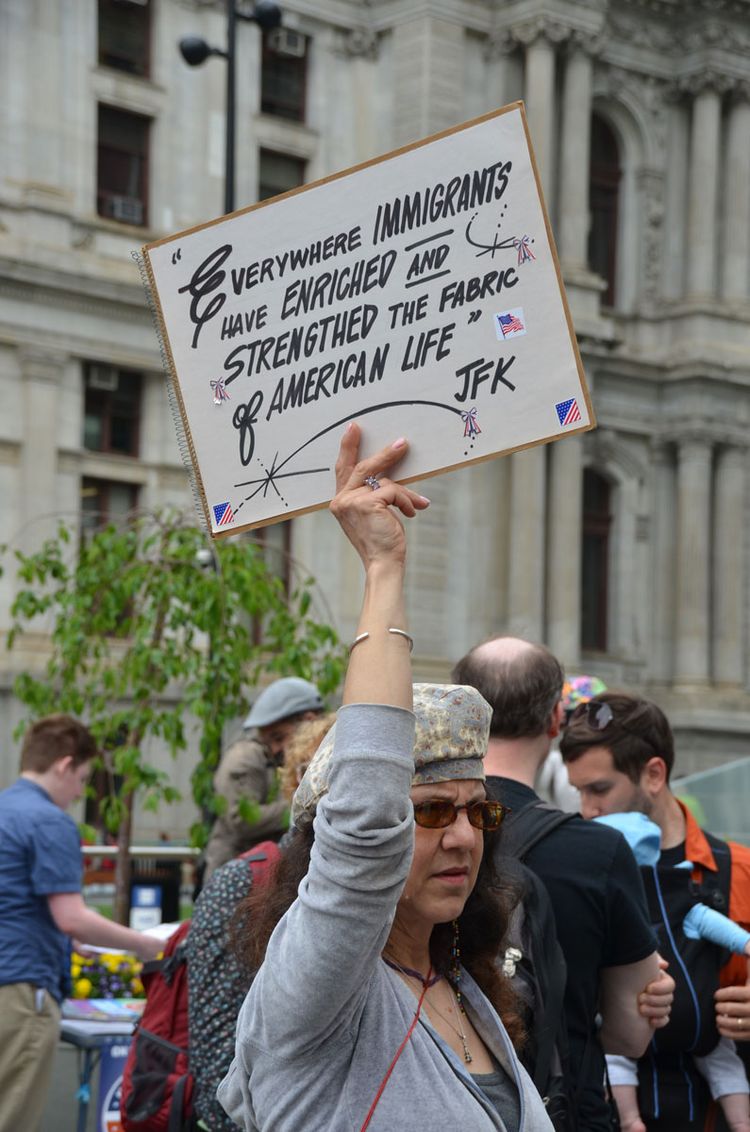

Neulich demonstrierten beide Olivias, Mutter und Tochter, vor dem Rathaus, angetan mit Tops, auf denen "Viva México" stand. Auf dem Turm des Gebäudes die Statue William Penns, eines englischen Quäkers, der mit seinen Glaubensgenossen vor religiöser Verfolgung floh und 1681 die Kolonie Pennsylvania gründete. Unten selbstgemalte Poster: "Die Einwanderer von heute sind das, was gestern eure Großeltern waren." Philadelphia beging den "Tag ohne Immigranten", reihenweise machten beliebte Restaurants für einen Tag Pause: Ihre Gäste sollten spüren, wie es wäre, würden die Köche und Kellner aus Lateinamerika auf einmal fehlen.

An Maria ist der Trump-Effekt nicht ganz spurlos vorübergegangen. Vorsichtig geworden, will sie ihren Familiennamen nicht in einer Zeitung gedruckt sehen, auch wenn auf ihrem T-Shirt ein trotziges Wortpaar steht. "Undocumented – Unapologetic". Es soll bedeuten, dass sie sich nicht dafür entschuldigen wird, vor 18 Jahren, damals war sie drei, mit ihren Eltern die Grenze am Rio Grande überquert zu haben. Ohne Visum, ohne dass sie es hätte beeinflussen können. Inzwischen studiert sie an einem College, das begabte Studenten auch dann aufnimmt, wenn sie in der juristischen Grauzone leben. Die amerikanische Praxis kann da sehr vielschichtig sein.

Niedrigste Instinkte

Der Präsident, beobachtet Maria, habe bei manchen die niedrigsten Instinkte geweckt. Auf dem Campus der University of Pennsylvania, der Hochschule, an der einst auch Trump studierte, tauchten vor ein paar Wochen Flugblätter mit der Aufforderung auf, einer lokalen Gruppe von Neonazis beizutreten. Früher wäre das undenkbar gewesen, sagt Maria. Nicht so heute. "Diese Leute verstecken sich nicht mehr."

Peter Pedemonti sucht Freiwillige, die bereit sind, sich den Polizisten von ICE in den Weg zu stellen, selbst wenn sie dadurch die eigene Verhaftung riskieren. In aller Regel, so beobachtet er, warten die Fahnder, bis jemand, der zunächst die Tür nicht öffnet, zur Arbeit muss, um ihn unten auf der Straße abzufangen.

Die Gegenstrategie: Die Fahrzeuge von ICE umzingeln, sodass die Polizisten handlungsunfähig sind. Pedemonti hat ein kirchliches Netzwerk gegründet, die New Sanctuary Movement, um den Razzien Paroli zu bieten. "Wenn die Leute es nicht in ihre Gemeinde schaffen, dann kommt die Gemeinde eben zu ihnen", zitiert er den Leitgedanken.

Manchmal, wenn ICE Erfolg hatte, fährt die Gemeinde zum städtischen Hauptquartier der Behörde, um zu beten und Lieder zu singen. Einmal versammelten sich dort, alarmiert über soziale Netzwerke, binnen 30 Minuten um die 70 Demonstranten. Seit Trump im Oval Office sitze, sagt Pedemonti, sei der Zustrom von Freiwilligen enorm angewachsen. (Frank Herrmann aus Philadelphia, 25.6.2017)