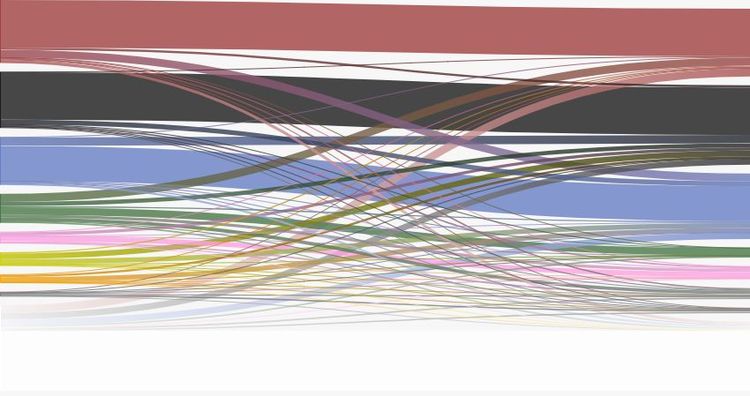

Die Wählerströme vom Sonntag: wenig Zugewinne und viel Flucht unter der Wählerschaft der Grünen.

In seinem Buch The Road to Somewhere teilt David Goodhart die Briten in zwei Lager ein: hier die weltoffenen, mobilen und eher liberal eingestellten "Überall-Leute", dort die lokal orientierten und eher konservativ gesinnten "Irgendwo-Menschen". Dass gesellschaftliche und politische Agenden fast ausschließlich von Überall-Leuten bestimmt werden und die Irgendwo-Menschen sich deshalb nicht gut repräsentiert fühlen, ist für Goodhart eine der Hauptursachen für die, wie er es nennt, populistische Revolte.

Mit Blick auf das Wahlergebnis könnte man auch Österreich grob in zwei Lager teilen: Hier die Nachhaltigkeitsleute, die sich für zentrale Zukunftsthemen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit interessieren – eine kleine Minderheit. Dort die überwältigende Mehrheit, der die genannten Themen herzlich wurscht sind und die vor allem daran interessiert ist, dass sie in Ruhe, Frieden und Wohlstand lebt und ihr die Probleme der Welt vom Leib gehalten werden.

Der Wiener Gesellschaftstheoretiker Ingolfur Blühdorn hat schon vor einigen Jahren festgestellt, dass Rezepte der Nachhaltigkeit höchst unrealistisch sind, wenn sie auf Moral basieren. Die stets wachsenden Bedürfnisse moderner Bürgerinnen und Bürger hätten "den Status der völligen Selbstverständlichkeit und Unverhandelbarkeit angenommen". Moderne Gesellschaften, so Blühdorn, seien "fester denn je entschlossen, die etablierten Werte und Strukturen ungeachtet ihrer weithin bekannten Nichtnachhaltigkeit mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen".

Verteidigung des Bestehenden

In der Tat: Wer sich die politische Welt der letzten Jahre anschaut, kommt wohl nicht an der Erkenntnis vorbei, dass die Verteidigung des Bestehenden weitaus beliebter ist als Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit. Das muss man nicht gut finden, sollte man aber auch nicht ignorieren oder gar belächeln. Den Leuten vom hohen Ross der Nachhaltigkeit schlaue Handlungsanweisungen machen zu wollen und dabei von deren Lebensrealität abzusehen, ist wenig hilfreich.

Wenn man sich die Kombination aktueller Entwicklungen anschaut, kann man die heutige Situation als Ausnahmezustand deuten. Die "multiple Krise" (Ulrich Brand) hat sich so verdichtet, dass wir den in der Moderne ja nicht ungewöhnlichen "normalen" Krisenmodus verlassen haben und vor einer Zusammenballung von Problemen stehen, die man sich vor wenigen Jahren nicht hätte vorstellen können. Die Lage ist also dramatisch. Doch Leute, die im Namen der Nachhaltigkeit anderen unreflektiert vorschreiben wollen, wie sie denken, sprechen und leben sollen, fördern womöglich ihr eigenes Wohlbefinden – aber nicht gesellschaftlichen Fortschritt.

Gewiss, sozialökologisch motivierter Gesinnungsterror ist nicht die einzige und womöglich nicht einmal die wichtigste Ursache des grünen Politikdesasters: Originelle parteiinterne Entscheidungsprozesse, Dilettantismus und politische Fahnenflucht sind mindestens so relevant. Aber die Arroganz der Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen, hat ganz sicher auch nicht geholfen. "Wir sind die Guten" – bei den Grünen konnte man so was absolut ironiefrei behaupten, ohne dass das jemandem peinlich war. Nachhaltigkeitsaffine Menschen sind sicher seltener dem Irgendwo-Lager zuzurechnen als der Überall-Gruppe: Sie sind flexibel, gebildet, mobil – und, wenn es um die eigenen Werte geht, oft ziemlich intolerant. Den eigenen Lebensstil zur Norm erheben zu wollen hat aber etwas Lächerliches – und ist, wie wir gesehen haben, politisch (selbst-)destruktiv.

Auseinandersetzung mit Demokratiefähigkeit

Höchst bedenklich ist, dass diese Problematik nicht auf politische Kontexte beschränkt bleibt, sondern selbst vor der Wissenschaft nicht haltmacht. Nachhaltigkeitsforschung muss aber nicht nur kritisch, sondern auch selbstkritisch sein. Überlegungen zur "großen sozial-ökologischen Transformation" dürfen sich nicht in steuerungsoptimistischen Umbaufantasien erschöpfen, sondern bedürfen thematischer Auseinandersetzung mit Demokratiefähigkeit, Migration, Freiheit.

Wenn die Wissenschaft, also das für Erkenntnisgewinn zuständige gesellschaftliche System, normative Passfähigkeit wichtiger nimmt als theoretische und empirische Überzeugungskraft, haben wir ein Problem. Deutlicher: Wenn Forschenden Meinung wichtiger ist als Ahnung und ergebnisoffene Neugierde, verliert Wissenschaft ihre Fähigkeit, gesellschaftliche Probleme kritisch zu reflektieren und damit einen Beitrag zu ihrer Lösung zu leisten.

Wo politisch-ökologische Korrektheit herrscht und Hinterfragen, Kritik und Meinungsabweichung unerwünscht sind, muss man sich nicht wundern, wenn sich die Leute abwenden. Spätestens nach dem grünen Desaster dürfen sich die politischen, aber eben auch die zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Nachhaltigkeitscommunitys fragen, ob sie der Lage gerecht werden – oder auf dem Weg in die Selbstabschaffung sind.

Für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft wäre es jedenfalls katastrophal, wenn das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung neuerdings komplett von der Tagesordnung verschwände. (Fred Luks, 19.10.2017)