Salzburg – Horizonte sieht man hier vergeblich. Auch wenn der Maler Georg Eisler, dem das Rupertinum in Salzburg jetzt dank einer umfangreichen Schenkung des Georg-und-Alice-Eisler-Stiftungsfonds für bildende Künstler und Komponisten eine Werkschau widmet, die mit seinem 90. Geburtstag am 20. April und seinem 20. Todestag am 15. Jänner koinzidiert, Stadtansichten, besser: Stadterinnerungen, malt, etwa an Salford und Manchester in Mittelengland, jene Orte, in denen er, der als Junge mit seiner Mutter, der Sängerin Charlotte Eisler, nach Großbritannien emigriert war, jahrelang lebte, dann zeigt sich kein auflockernder Himmel über den Häusern. Einen befreienden Ausblick sucht man auf den Ölbildern Eislers oft vergeblich.

Andere Lieblingsmotive und -themen des Menschenmalers, der bereits 1946 nach Wien zurückkehrte, sind ebenfalls breit repräsentiert, die Jazzmusik, die semierotische Demimonde, Menschen in Gruppen, Menschen allein, die Konfrontation von Menschen, Bars und Kaffeehäusern. Doch auch die Darstellungen pseudoerotischer Darbietungen sind trist, oft in dunklen Farben gehalten, Dunkelrot, Dunkelbraun, Schwarz. Ebenfalls die Café-Interieurs.

Ich und die Anderen

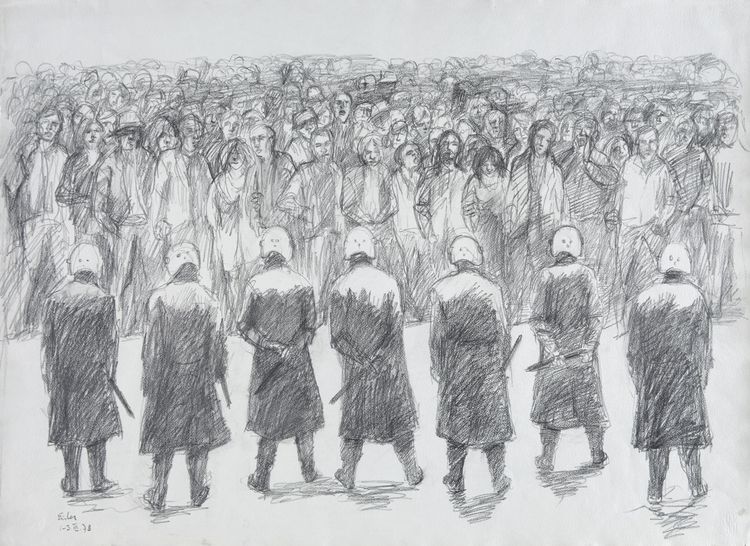

Eislers Lektüre von Elias Canettis anthropologischer Großstudie Masse und Macht, 1962 erschienen, spiegelt sich in vielem. Vor allem im Muster von Einzelnem und Menge, Ich und den Anderen, von Zu- und Abgewandtheit.

Dies gilt auch für Straßenszenen. Nein, erst recht für diese. Und auch die Menschen in geschlossenen Räumen sind bei Eisler auffällig einsam. Die Figuren stehen nebeneinander. Schauen einander nicht an. Neben Eislers Schwarzes Café III ließe sich umstandslos Edward Hoppers Eine Frau in der Sonne hängen oder auch dessen tiefmelancholisches Bild Hotel Room.

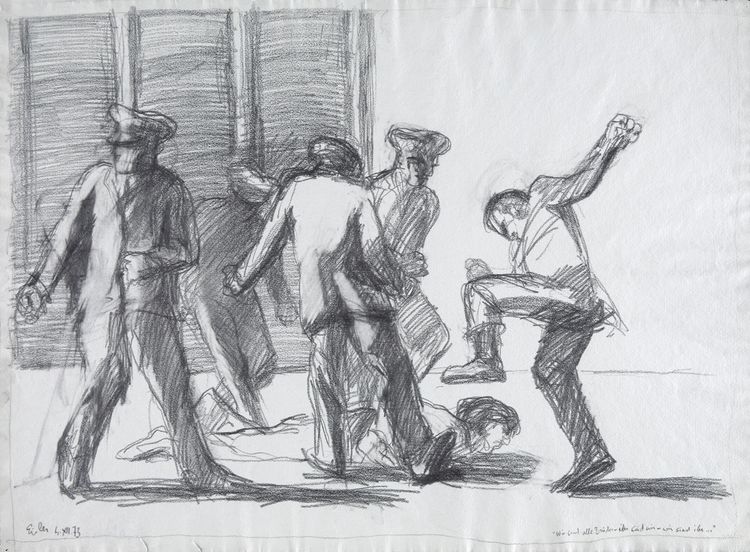

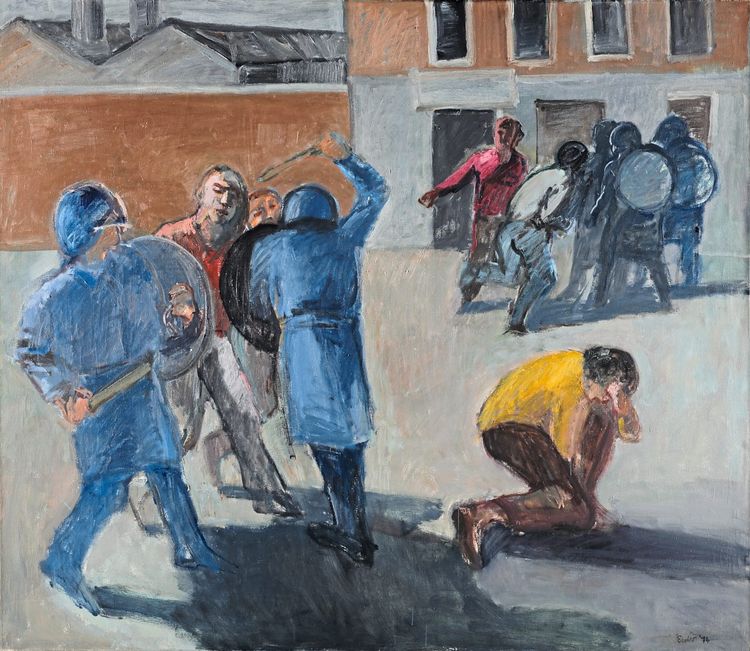

Schön, dass in dieser Ausstellung nicht nur zahlreiche Skizzenbücher aufgeschlagen sind, deren Entwürfe mit manchem Gemälde korrespondieren, sondern andere bereits digitalisiert wurden und sie ganz einfach durchwischt werden können. So wird besonders bei den ab Ende der Sechzigerjahre entstandenen Arbeiten der Weg vom zeichnerischen Entwurf zur Leinwand deutlich. Da wird der Fokus zwischen zwei Gruppen hier verkleinert, dort vergrößert. Und so der Raum deutlicher akzentuiert. Auch und erst recht das Trennende des Raums.

Nervöser Duktus

Massen sind bei Eisler Klumpen, in ein Licht getaucht, das eher indirekt anmutet, kein glasklar helles ist, ein eher unscharfes. In erster Linie ist das Klumpige die Staatsmacht, verkörpert durch Polizisten. Das Anonyme geriet Eisler zum Bedrohlichen, zur strukturellen Gewalt. Und es sind genau diese vitalen und engagierten Bilder, die erstaunlich tagesaktuell geblieben sind.

Es ist ein schöner Zufall, dass sich diese instruktive Ausstellung zeitlich überkreuzt mit der Retrospektive Leon Golubs (1922-2004) im Metropolitan Museum in New York, dessen im nervös-raschen Duktus recht ähnliche Bilder gleichermaßen aggressiv wie politisch sensibel Folter, Misshandlung und Schändung des Menschen vorführen. (Alexander Kluy, 3.1.2018)