Bild nicht mehr verfügbar.

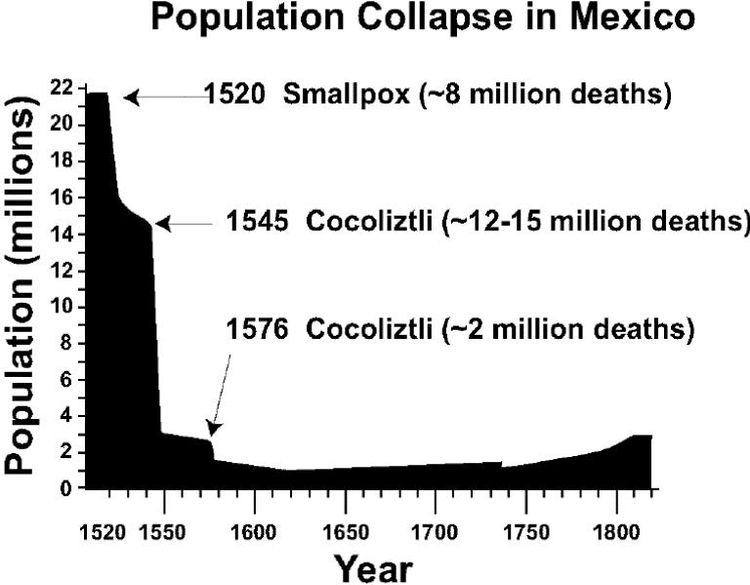

Jena/Wien – Im Jahr 1519, als die Truppen des spanischen Eroberers Hernando Cortés in Mexiko eintrafen, dürfte die einheimische Bevölkerung Mexikos und Guatemalas rund 25 Millionen Menschen betragen haben. Ein Jahrhundert später war sie auf gut eine Million gesunken. Verantwortlich für diesen dramatischen Bevölkerungsschwund waren weniger der Fall von Tenochtitlan und die Niederlage der Azteken. Als sehr viel tödlicher gelten insbesondere drei Epidemien, die auf Nahuatl, der Sprache der Azteken, als Cocoliztli bezeichnet wurden.

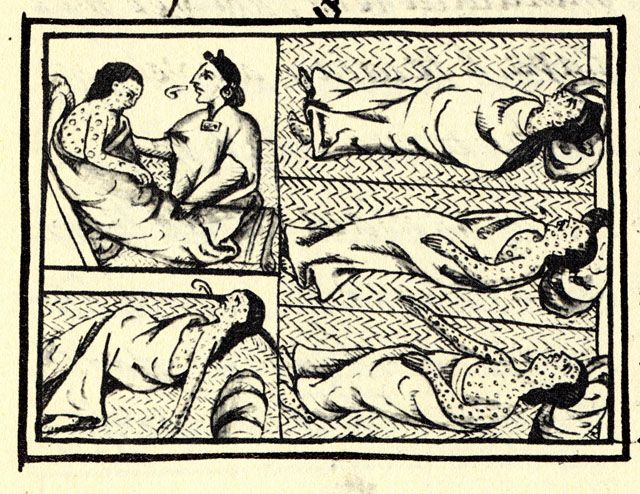

Unbestritten ist, dass unter den Bevölkerungsgruppen in allen Teilen Amerikas nach dem Kontakt mit den Europäern Epidemien ausbrachen, weil man auf die eingeschleppten Krankheitserreger nicht vorbereitet war. Doch obwohl viele zeitgenössische Berichte über diese Seuchen vorliegen, ist es schwierig, sie anhand der historischen Beschreibungen genau zu bestimmen.

War es ein hämorrhagisches Fieber?

Nur bei der ersten Krankheitswelle, die 1520 geschätzte acht Millionen Menschen in Mittelamerika dahinraffte, ist man sich ziemlich sicher, dass es sich um die Pocken handelte. Doch über die Ursachen der beiden späteren Epidemien, die 1545 und 1576 ausbrachen, gibt es nur Vermutungen. Als die beste Hypothese galt bis vor kurzem ein virales hämorrhagisches Fieber, das durch eine Dürre verschlimmert wurde, wie mexikanische Forscher 2002 behaupteten.

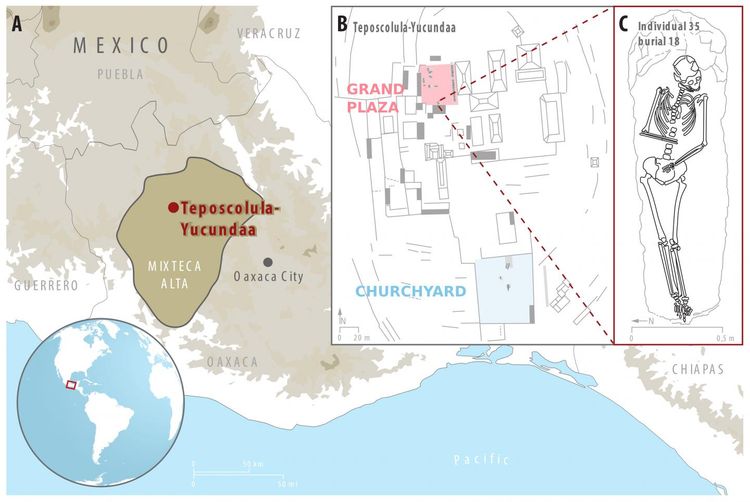

Doch nun kommt ein Forscherteam um Johannes Krause (Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena) im Fachblatt "Nature Ecology & Evolution" auf Basis von DNA-Analysen zu einer anderen Annahme. Die Archäogenetiker konnten die DNA von 29 menschlichen Überresten aus Gräbern der mixtekischen Stadt Teposcolula-Yucundaa in Oaxaca analysieren, die in direktem Zusammenhang mit der Epidemie 1545 stehen.

Komplette Salmonellen-Genome

Bei den aufwendigen Analysen konnte auch bakterielle DNA identifiziert werden, und mittels weiterer technischer Tricks gelang es Erstautorin Åshild Vågene und Kollegen, aus den DNA-Spuren komplette Salmonella-enterica-Genome zu entschlüsseln. In der Folge konnte gezeigt werden, dass die zehn Individuen mit einer Unterart des Bakteriums Salmonella enterica infiziert waren.

Das wiederum verursacht sogenanntes enterisches Fieber, dessen bekannteste Form Typhus ist. Die Krankheit ist nach wie vor gefährlich: Auch heute gibt es immer wieder Ansteckungen, die zu Fieber, Dehydrierung und Magen-Darm-Infektionen führen.

Methodische Innovation

Besonders stolz sind die Forscher um Johannes Krause auf die methodischen Innovationen ihrer Untersuchung: Sie konnten den Salmonellenerreger identifizieren, ohne zu wissen, wonach sie suchen sollten. Das sei ein entscheidender Fortschritt in den Methoden, die zur Erforschung vergangener Krankheiten zur Verfügung stehen. (Klaus Taschwer, 15.1.2018)