York/Wien – Würden wir einen Neandertaler oder gar einen noch viel älteren Homo erectus erkennen, wenn der uns auf der Straße in Alltagskleidung entgegenkäme? Die Frage ist naturgemäß schwer zu beantworten. Was an den Gesichtern unserer früheren Verwandten allerdings recht eindeutig ins Auge springt, sind deren sehr viel ausgeprägtere Augenbrauen- oder eigentlich: Überaugenwülste, während wir über den Augen nur noch zwei mehr oder weniger buschige Bögen mit Härchen besitzen.

Dass solche Wülste durchaus Eindruck machen, hat übrigens der Anthropologe Grover Krantz bereits Anfang der 1970er-Jahre getestet. Er hat über Monate hinweg künstliche dicke Überaugenwülste getragen. Das führte dazu, dass ihm Leute auf der Straße eher auswichen – vermutlich, weil sie sich eingeschüchtert fühlten.

Wozu aber diente dieses offensichtliche Merkmal von Frühmenschengesichtern tatsächlich? Und warum hat es sich im Laufe der Evolution zurückgebildet?

Wülste als physische Absicherung?

Ricardo Miguel Godinho (Universität York) und Kollegen näherten sich diesen beiden Fragen systematisch an und begannen bei der ersten. Die üblichste Antwort der Wissenschaft lautete bisher, dass die Überaugenwülste quasi eine mögliche Bruchstelle verdickten und absicherten. Das wiederum habe es Homo erectus und andere Frühmenschen ermöglicht, auch sehr harte Nahrung zu zerkleinern. Godinho und sein Team wollten es genauer wissen und überprüften diese Hypothese mit neuen technischen Hilfsmitteln.

Virtuelle Falsifizierung

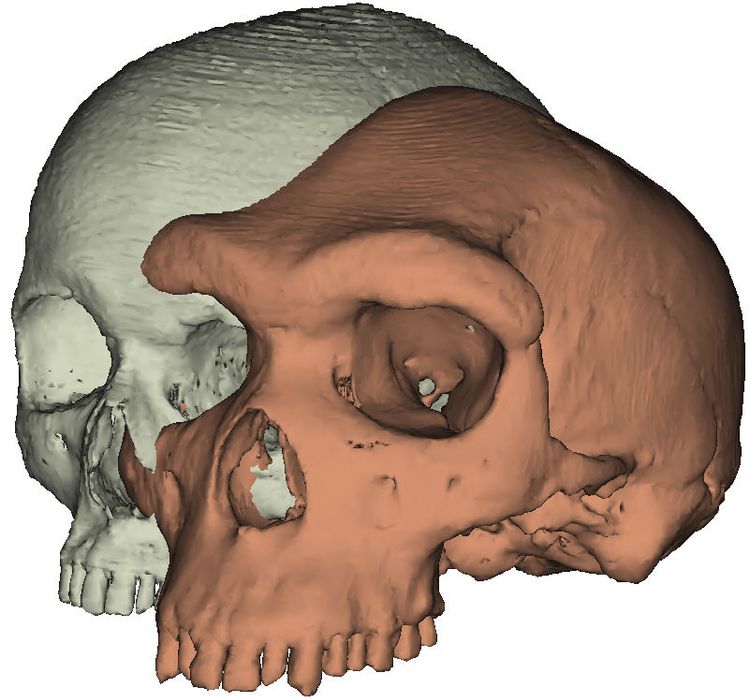

Im ersten Schritt stellten sie das 3-D-Digitalisat des fossilen Schädels "Kabwe 1" her, der einem Homo heidelbergensis gehörte. Der lebte irgendwann vor rund 200.000 Jahren in der Gegend des heutigen Sambia im südlichen Afrika, und seine mächtigen Wülste trugen auch zur Beißhypothese bei. Godinho und Kollegen experimentierten virtuell mit der Stärke des Augenbrauenbogens und kamen zum Schluss, dass die bisherige Annahme falsch ist: Um den Druck auszuhalten, würden auch sehr viel kleinere Wülste reichen.

Wozu aber dienen die Wülste sonst? Das Forscherteam geht in ihrer neuen Studie davon aus, dass die Verdickungen weniger eine physiologische denn eine soziale Funktion hatten. Augenbrauen anderer Primaten – etwa des Mandrills – würden zeigen, dass diese Gesichtspartie bei Männchen dazu dient, Dominanz zu signalisieren und bei Weibchen Empfängnisbereitschaft. Etwas Ähnliches dürfte, so spekulieren die Autoren im Fachblatt "Nature Ecology & Evolution", auch für den Frühmenschen gegolten haben.

Augenbrauen zur Gefühlskommunikation

Diese soziale und kommunikative Funktion sei dann im Laufe der Jahrtausende immer stärker geworden. Im immer haarloseren Gesicht von Homo sapiens habe es immer bessere Möglichkeiten für eine subtilere Körpersprache gegeben, um etwa Gefühle zu signalisieren. Diese Veränderungen des Gesichts hätten es auch möglich gemacht, soziale Fähigkeiten weiterzuentwickeln, die für kooperatives Verhalten in der Gruppe nötig sind und wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Homo sapiens waren.

Bild nicht mehr verfügbar.

So zeige ein kurzes Hochzucken der Augenbrauen das Erkennen eines anderen und Kontaktbereitschaft an, und zwar quer durch alle Kulturen. Ebenfalls universell gilt, dass man mit einem langsamen Hochziehen Überraschung oder Empörung signalisiert. Auch beim Ausdruck von Sympathie, Traurigkeit oder Ärger und für die Beurteilung von Vertrauenswürdigkeit würden Bewegungen der Augenbrauen eine Rolle spielen.

Diese Bedeutung der Augenbrauen wird auch ex negativo offensichtlich: Injektionen mit Botox, um Stirnfalten zu reduzieren, können diese Kommunikationsfunktion nachhaltig irritieren, wie eine ältere wissenschaftliche Studie zeigte. (tasch, 11.4.2018)