Vor 30 Jahren trat der VCÖ an, damals noch unter dem Namen Verkehrsclub Österreich, um den etablierten Autofahrerclubs eine ökologisch ausgerichtete Konkurrenz zu sein. So sah es zumindest auf den ersten Blick aus. Neben der verkehrspolitischen Arbeit wurde und wird eine Pannenversicherung angeboten, die es Autofahrenden erlaubt, koordiniert über eine Notrufzentrale, im Fall des Falles einen Pannendienst zu rufen. ARBÖ und ÖAMTC fanden das naturgemäß und verkürzt gesagt gar nicht lustig. Der VCÖ stieß mit diesem Vorgehen in eine für NGOs damals noch unübliche neue Dimension vor, um Verkehrspolitik zu machen. Mit der Hinwendung zu Autofahrenden wurde eine wichtige Zielgruppe für Umweltanliegen angesprochen.

Hocheffiziente Öffentlichkeitsarbeit

Mittlerweile spielen die Versicherungsleistungen des VCÖ nur mehr eine untergeordnete Rolle, die Bedeutung als Umweltorganisation im Verkehrsbereich ist hingegen unumstritten. Gestritten wird allerdings weiterhin über inhaltliche Themen. Mit hocheffizienter Öffentlichkeitsarbeit erreicht es der VCÖ, nicht nur als Stimme der Umwelt in der Verkehrspolitik mitzumischen, sondern regelmäßig auch Themen zu setzen und mitunter für heftige Diskussionen und gehörige Aufregung zu sorgen.

Dabei ist Kontinuität offenbar ein Schlüsselfaktor und der promovierte Geologe Willi Nowak ist seit der ersten Stunde der Geschäftsführer.

STANDARD: Das Wichtigste vorab: Wovon ernährt sich der VCÖ heute, wie finanziert sich die Arbeit?

Willi Nowak: Die Basis der VCÖ-Finanzierung sind Spenden von Privatpersonen, denen eine bessere Verkehrswelt einfach wichtig ist, ökologisch nachhaltig und sozial gerecht. Für spendenwerbende Organisationen ist es wichtig, Emotionen anzusprechen. Im Verkehrsbereich fehlt dieser positive emotionale Zugang. Bei uns ist der Zugang eher ein intellektueller, gesellschaftspolitischer. Es geht darum, Rahmenbedingungen wie Gesetze zu verändern und nicht um Hilfe im Einzelfall. Das Geld der mehr als 5.000 Spendenden macht etwa 40 Prozent der VCÖ-Einnahmen aus. Weitere zehn Prozent stammen aus dem Verkauf von Serviceleistungen wie Pannenhilfeversicherung für Autofahrende oder eine Aktivmobilversicherung für das Gehen und Radfahren. Auf inhaltlicher Ebene entwickeln wir gemeinsam mit gescheiten Köpfen aus unserem Kompetenz-Netzwerk Verkehr Ideen zur Mobilität der Zukunft und gießen diese Ideen in Formen, wie etwa den jährlichen VCÖ-Mobilitätspreis für nachhaltige Verkehrslösungen, Veranstaltungen oder Publikationen. Und erst dann fragen wir, ob sich daran jemand finanziell beteiligen will. Für diese Projekte aus denen die zweite Hälfte des VCÖ-Umsatzes kommt, erhalten wir Projektförderungen von Bund, Bundesländern und Gemeinden sowie Sponsoring von Unternehmen, denen Nachhaltigkeit in der Mobilität ein Anliegen ist. Dazu gehören Industriebetriebe genauso wie Verkehrsunternehmen oder Handelsketten.

STANDARD: Was hat sich durch den VCÖ im Verkehrsbereich verändert, was konnte der VCÖ beitragen?

Nowak: Allein der Begriff Mobilität war Ende der 1980er-Jahre noch kein gängiger. Dass es Begegnungszonen gibt, hat der VCÖ mit erreicht. Und beispielsweise im Öffentlichen Verkehr wurde vor Jahrzehnten bildhaft gesprochen nur das Zusperren der Regionalbahnen diskutiert. Jetzt ist die Herausforderung einerseits in den wachsenden Ballungsräumen möglichst schnell einen Hochleistungs-Öffentlichen Verkehr herzustellen und andererseits im Langstreckenverkehr, wie beispielsweise auf der Strecke München-Wien, die Bahn zur echten Konkurrenz von Pkw und Flugzeug zu machen.

STANDARD: Ja nach München geht das leicht, aber nach Roßleithen ist schon schwieriger.

Nowak: Eben – das Problem der letzten Meile oder der letzten fünf oder fünfzehn Kilometer bestimmt noch immer die Verkehrsmittelwahl. Allerdings ist mehr als die Hälfte aller Pkw-Wege in Österreich kürzer als 10 Kilometer, also praktisch Fahrraddistanz und etwa zehn Prozent der Wege sind kürzer als ein Kilometer, also ein 10-Minuten Fußweg. Für die Stadt sind damit in Kombination mit dem Öffentlichen Verkehr und einem funktionierenden Sharing-Modell für Pkw die meisten Mobilitätsfragen gelöst. In der Region wiederum existieren weder große Parkplatz-Probleme noch ist die Gesundheitsbelastung durch Schadstoffe so akut wie in der Stadt. Dort haben Haushalte vor allem ein Kostenproblem durch Mobilität, besonders bei zwei oder drei Autos. Hier helfen zumindest als Zweitauto-Ersatz gemeinschaftliche Lösungen, etwa Carsharing-Autos der Gemeinde, die heute bereits meist elektrifiziert und in Zukunft vielleicht automatisiert sind. Das ist auch ein Mobilitätsmodell für ältere Personen und Jugendliche, die jetzt nur eingeschränkt ohne Pkw ihre Wege erledigen können.

STANDARD: Sieht der VCÖ öffentliche Verkehrsangebote und privaten Kfz-Verkehr als Konkurrenz?

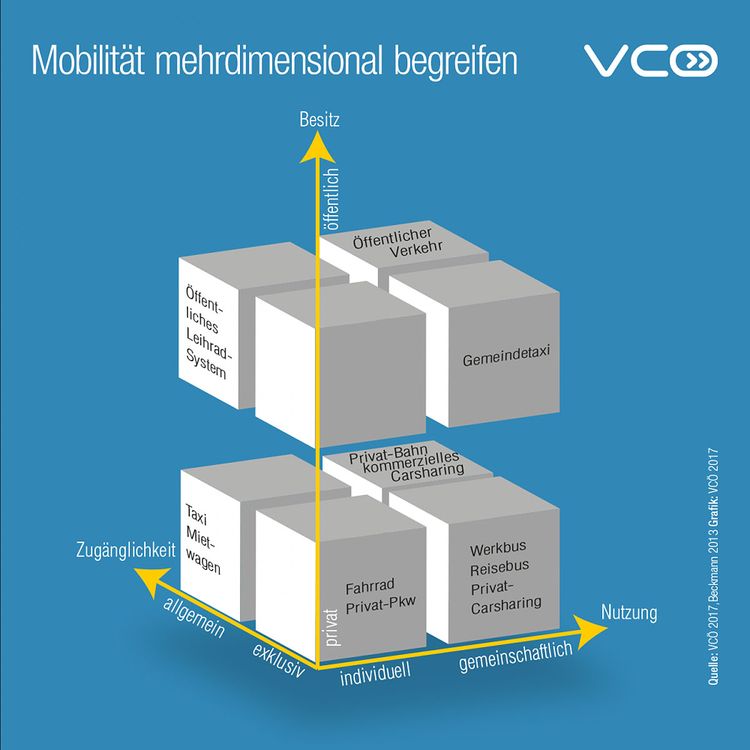

Nowak: In einer digitaler werdenden Verkehrswelt lösen sich Begriffe wie Öffentlicher Verkehr oder Individualverkehr auf. Individuelle Mobilität ist nicht mehr an den Privatbesitz von Fahrzeugen gebunden sondern definiert sich inzwischen aus der freien Wahl der Angebote unterschiedlicher Verkehrsmittel zur Erreichung von Zielen. Deshalb wenden sich immer mehr junge Menschen vom Privatbesitz eines Autos ab. So ist beispielsweise ein Bikesharing- oder Carsharing-System in einer Stadt öffentlich zugänglich und doch individuell in der Nutzung. Und eine "Westbahn" ist privat betrieben aber trotzdem kollektiv genutzt. Konkurrenz und Wettbewerb sind auch deshalb oft unpassende Begriffe, weil Wettbewerb nur dann ehrlich ist, wenn die Rahmenbedingungen ehrlich sind. Während beispielsweise die meisten Förderungen des Öffentlichen Verkehrs transparent sind, haben wir beim Kfz-Verkehr versteckte Förderungen, die diesen verbilligen. So wird auch Straßeninfrastruktur aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Wer jetzt sagt, dass das aus der Mineralölsteuer finanziert würde, der überlegt sich nicht, wie wir in den nächsten Jahren Infrastrukturen für E-Fahrzeuge oder die Gesundheitskosten des Kfz-Verkehrs bezahlen sollen. Energieträger wie Treibstoffe sind zu besteuern und diese Steuern sind jeweils zu niedrig, relativ zu den gesellschaftlichen Folgekosten. Regelungen wie die Wegekosten-Richtlinie der EU erlauben es derzeit nicht, dass Lkw-Mauten so erhöht werden, dass auch die von der Allgemeinheit bezahlten Kosten voll abgedeckt sind. Bei der Bahn ist das anders, denn ein Güterzug zahlt für jeden Kilometer auf der Schiene Infrastrukturbenützungsgeld. Der Lkw zahlt nur auf hochrangingen Straßen.

STANDARD: Das Ziel ist also eine flächendeckende Maut für Lkw?

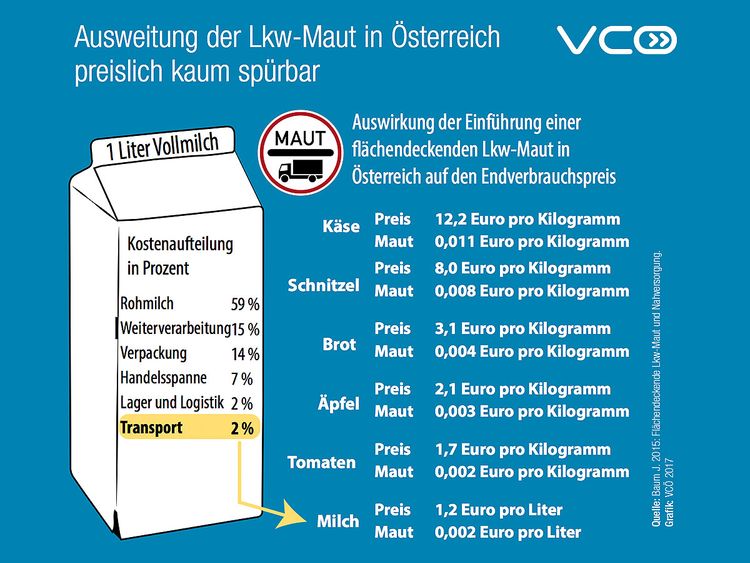

Nowak: Ja, selbstverständlich braucht es die flächendeckende Lkw-Maut. In der Schweiz ist das schon Wirklichkeit. In Österreich würde sie etwa 500 Millionen Euro bringen, die für die Bundesländer und Gemeinden zur Straßenerhaltung dienen könnten. Letztlich zahlen das dann anstelle aller Steuerzahlenden nur noch jene, die transportintensive Güter konsumieren. Transport macht bei Produkten des täglichen Bedarfs durchschnittlich weniger als 2 % des Preises aus, bei Baustoffen mehr. Konkret würde also ein Liter Milch dann etwa 0,2 Cent teurer.

STANDARD: Sehr viele Maßnahmen zur Effizienzsteigerung werden oft gleich durch Veränderungen im Verhalten, sogenannte Rebound-Effekte, kompensiert. Ist das nicht ein Kampf gegen Windmühlen?

Nowak: Ja, Effizienz wird oft zu eng betrachtet. So ist etwa der Einzel-Pkw am Papier tatsächlich effizienter geworden. Allerdings die Person, die vorher ein Auto mit sieben Liter Treibstoffverbrauch gefahren hat, schafft sich beim Fahrzeug-Neukauf ein höhermotorisiertes und schwereres Fahrzeug an. Das frühere Fahrzeug würde neu vielleicht nur 4,5 oder fünf Liter brauchen, es wird aber eines mit 6,5 Liter erworben. Zusätzlich werden mehr Kilometer damit gefahren. Damit steigt in Summe der Gesamtenergiebedarf für den Straßenverkehr enorm. Trotz deutlich effizienterer Einzelfahrzeuge. Das wird Rebound-Effekt genannt.

STANDARD: So wäre wohl eine flächendeckende Maut auch für Pkw sinnvoll?

Nowak: Infrastruktur ist teuer und letztlich ein Gemeinschaftsgut. Wer das beschränkte Gut Platz nützt, sollte dafür bezahlen. In Wien wird noch argumentiert, es genüge fast flächendeckende Parkraumbewirtschaftung. Doch müssen wir in absehbarer Zukunft mit automatisierten Fahrzeugen rechnen. Spätestens dann wirkt die Parkraumbewirtschaftung nicht mehr, weil ja nur die stehenden Fahrzeuge erfasst werden. Automatisierte Fahrzeuge rufe ich via App, fahre ein Stück und schicke das Ding wieder weg. Das Auto ist weite Strecken leer unterwegs und ich habe dann nicht mehr einen Besetzungsgrad von 1,1 oder 1,2 Personen pro Auto wie heute, sondern nur von 0,3 oder 0,5. Mit Roadpricing, also in der Stadt mit City Maut, die abhängig von Uhrzeit, Verkehrsmenge und Besetzungsgrad eingehoben wird, kriege ich das in den Griff und es würde weniger Autoverkehr geben.

STANDARD: Veränderungen des Verkehrs in der Zukunft, beispielsweise im Jahr 2030?

Nowak: Für die Zukunft der Mobilität ist wichtig Stadt und Region auseinanderzuhalten. Wir werden im Jahr 2030 noch wenig Veränderungen in der Region sehen, während wir in den Städten, wo die Probleme drängender und die Lösungen einfacher sind, einen riesigen Schritt vorwärts kommen. Im Jahr 2030 sollte beispielsweise der gesamte kleinräumige Lieferverkehr in den Städten emissionsfrei sein. Gleichzeitig wird der knappe Platz mehr und mehr als kostbar wahrgenommen werden. Die Straßenraumgestaltung muss sich schon allein wegen der klimabedingt höheren Temperaturen aus Gesundheitsgründen gewaltig ändern. Es braucht viel mehr Grün und auch Wasser im Öffentlichen Raum zum Temperaturausgleich. Weil Straßen nur etwa alle 20, 30 Jahre umgebaut werden, wird im Jahr 2030 erst der Beginn zu sehen sein. Aber schon jetzt sollten außerhalb der Hauptstraßen bei jeder Straße, die in der Stadt umgebaut wird, die Gehsteigkanten weg genommen werden, um Gestaltungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität zu schaffen, statt die Flächen für Parkplätze zu verschwenden. (Rudolf Skarics, 16.8.2018)