Heute würde mir das wahrscheinlich nicht mehr passieren. Heute breche ich spätestens nach der "ZiB 2" zusammen und falle ins Bett, froh, dass das Vorgenommene erledigt, der Alltag bewältigt, die Kinder im Bett sind. Ich muss den Tatsachen ins Auge sehen: Heute hätte ich den Hofburgbrand verschlafen.

Damals, am 27. November 1992, war ich kurz vor Mitternacht noch quietschfidel – und weit entfernt vom Land der Träume. Ich war eine sehr junge Mitarbeiterin im Wien-Ressort des noch sehr jungen STANDARD und ging nach Redaktionsschluss selbstverständlich aus.

Konkret saß ich noch immer im Gasthaus Schwarzer Adler im fünften Wiener Gemeindebezirk, mit einem netten Kollegen. Der Kellner rieb sich bereits die Augen, und im Radio liefen die Mitternachtsnachrichten. Mit einem Ohr hörte ich, dass der Sprecher etwas von "Hofburg", "Brand", "Dachstuhl" sagte.

Wir waren alle wieder hellwach. Der Kollege rief beim Radio-Nachtredakteur des ORF an (natürlich am Festnetz) und erfuhr sensationelle Neuigkeiten: Angeblich stand die Hofburg in Flammen, vor allem die Prunkräume seien betroffen. Die Gefahr bestehe, dass das Feuer auch auf die Nationalbibliothek und die Stallburg übergreife. Ich holte den Fotografen Matthias Cremer aus dem Bett (auch per Festnetz, natürlich), und der Kellner beeilte sich, bei uns abzukassieren.

Ein Tipp von Häupl

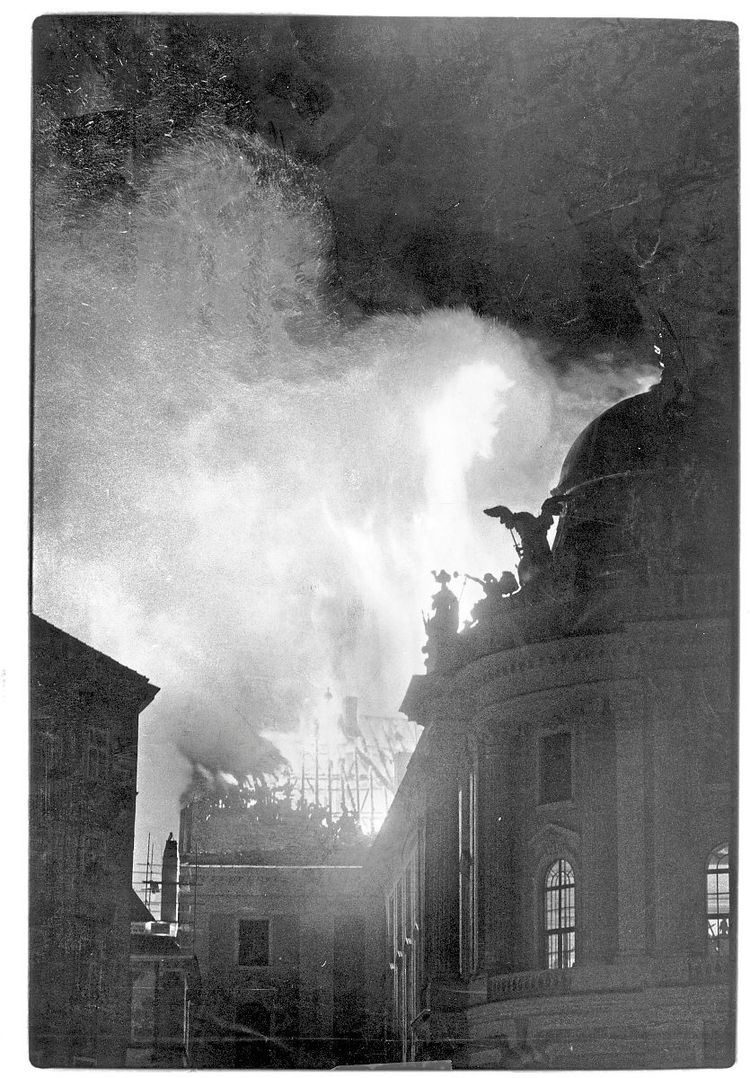

In meinem geliebten weißen, rostigen Käfer ratterten der Kollege und ich, so schnell es ging, auf den Heldenplatz. Erst dort begriffen wir das Ausmaß des Brandes. Die Flammen auf dem Dach des Redoutensaals schlugen so hoch, dass sie den Nachthimmel orangerot färbten. Funken sprühten, verbrennendes Holz knisterte und knackte, kleinere Teile des Dachstuhls fielen immer wieder mit Knallen zu Boden. Feuerwehrautos überall, viel Rauch, schaulustige Passanten – und ein Politiker, den ich kannte: Michael Häupl, damals Wiener Umweltstadtrat. Er erzählte mir das neueste Gerücht: "Angeblich wollen sie die Lipizzaner evakuieren. Davor kann ich nur warnen, die sind bestimmt hochnervös." Häupl deutete in Richtung Stallburg.

Lipizzaner? Evakuieren? Da musste ich dabei sein. Diesmal gehörte die große Reportage mir. Ich kämpfte mich vor in die Richtung, in die Häupl gedeutet hatte. Ein Wega-Polizist öffnete gerade die Tür eines Nebeneingangs der Stallburg, ihm folgte ein weiterer mit einem Pferd an der Hand. Ohne Umstände drückte er einem herumstehenden Kiebitz den Strick in die Hand und war bereits wieder im Inneren der Stallburg verschwunden.

Ich schaute fasziniert zu, wie der Mann verdattert in Richtung Graben abzog. Das weiße Pferd trottete erstaunlich brav hinter ihm her. Schon kam der nächste Polizist mit dem nächsten Pferd, die Szene wiederholte sich. Irgendwann stand ich ganz vorn in der Menge der Schaulustigen und hatte plötzlich auch einen Strick samt Lipizzaner in der Hand.

Ruhig bleiben

Von Pferden hatte ich nicht viel Ahnung. Was ich wusste: ruhig bleiben, mit möglichst tiefer Stimme sprechen, nur keine Hektik verbreiten!

"Mein" Pferd schaute mich freundlich und ein wenig desinteressiert an und ich setzte mich mit einem mulmigen Gefühl im Bauch in Bewegung. Im Gänsemarsch trabten wir, ein gutes Dutzend Menschen mit weißen Pferden an der Hand, weg von den knisternden Flammen und dem Rauchgeruch. Es war ein bizarres Bild, mitten in der Nacht.

Ein paar Pferde liefen frei über den Graben, umrundeten die Pestsäule – es sah so aus, als tollten sie herum und versuchten, einander zu fangen. Ein paar wenige Pferdeprofis bemühten sich, die Tiere einzufangen. Eines wollte partout nicht, es galoppierte fröhlich weiter – genau auf "mein" Pferd zu, das friedlich den winterlichen Tannenreisig in einem Blumentrog anknabberte. Ich sah es kommen, versuchte, es zu vertreiben – und scheiterte. Der Hengst rempelte den meinen, biss ihn kurz ins Hinterteil – und der meine stieg mit beiden Vorderhufen erschreckt in die Höhe.

Handkuss mit Huf

Leider streichelte er auf dem Weg hinauf mein Gesicht mit seinem Vorderhuf. Ich verlor den Strick, drehte mich einmal um die eigene Achse, spuckte Blut und hatte zwei Zähne in der Hand. Ich spürte nichts, nur mein Schädel brummte ein wenig. Um mich herum plötzlich Menschen. Einer führte das Pferd weg, ein anderer drückte mir ein Handtuch in die Hand.

Ein Polizist nahm mich am Arm, redete auf mich ein. Ich sollte auf die Wache mitkommen oder so. Ich wehrte mich. Wieso? Alles gut! Die paar Zähne? Lächerlich! Irgendwann war der lästige Ordnungshüter weg, ich drückte das Handtuch auf meinen Mund und ging wieder Richtung Hofburg.

Irgendwann setzte mich jemand in ein Rettungsauto, das führte mich ohne Umweg mit Blaulicht ins AKH. Dort dann die Hammerdiagnose: Kieferbruch, zwei Zähne ausgeschlagen, eine Platzwunde am Kinn, eine auf der Lippe. An Recherchieren und Schreiben sei nicht zu denken, sagten die Ärzte. Meine Reportage drohte mir zu entgleiten. Nach ein wenig Wimmern fasste ich einen Entschluss: Leidtun konnte ich mir später. Jetzt musste ich erst einmal raus da.

In der Opferrolle

Unter Protest und gegen Revers, versorgt mit Schmerztabletten für alle Fälle, entließen mich die Ärzte. Und ich nahm mir ein Taxi in die Redaktion. Endlich kam ich zu meiner Reportage! Ich begann zu schreiben, was insofern schwierig war, als einerseits der Schädel wieder brummte und mich andererseits dauernd jemand besuchte. Ich war das erste (und, wie sich später herausstellte, auch das einzige) Opfer des Hofburgbrands. Alle STANDARDs, die an der ersten Sonderausgabe in der Geschichte des Mediums werkten, wollten mich und mein verschwollenes Gesicht sehen. Irgendwann stand Oscar Bronner vor mir. "Wie sehen Sie denn aus?", fragte er entgeistert, und ich lachte vor Schreck los.

Besonders gut ist die Geschichte nicht geworden. Berühmt hat sie mich trotzdem gemacht – zumindest ganz kurz. Sogar die "Krone" wollte ein Foto von mir. Ein Jahr später hatte ich dann wieder ein normales Gesicht – und neue Zähne. Die hatte netterweise DER STANDARD bezahlt, die Hofreitschule sah sich außerstande. Immerhin verlieh man mir eine Urkunde mit dem besonderen Dank der Republik. Schließlich hatte ich ein österreichisches Nationalheiligtum gerettet. Das war allemal zwei Zähne wert. (Petra Stuiber, 19.10.2018)