Kürzlich erzählte ein Wissenschaftsjournalist im Freundeskreis von einer Recherche, die ihn gerade umtreibt: Vier Experten wollte er zum Thema noch befragen, mit dreien hatte er schon gesprochen. Dann sollten eigentlich, wenn nicht noch neue Fragen auftauchen, alle Unklarheiten beseitigt sein. Darauf kam die Replik: "Der Text wird sich quasi von selbst schreiben, oder?"

Natürlich war der Satz scherzhaft gemeint, aber er weckte im Journalisten den schon fast verdrängten Wunsch, einige Automatismen im Alltag des sonst so abwechslungsreichen Jobs auslagern zu können. An der Spitze der Liste steht: Interviews abtippen.

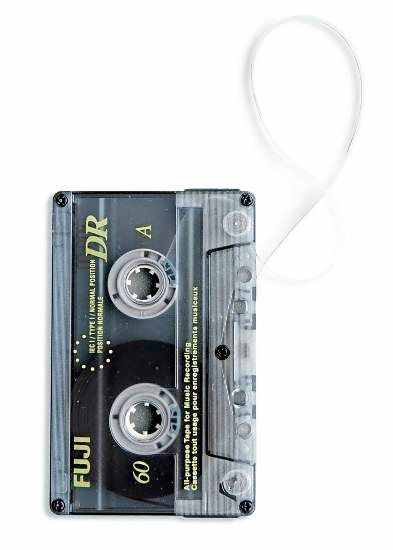

Es gibt zwar Diktiersysteme, aber keines scheint derzeit in der Lage, ein etwa halbstündiges Interview in Text umzuwandeln, ohne zwischendurch über die Schnelligkeit der gesprochenen Worte zu stolpern. Denken wir an damals: Gespräche wurden auf Musikkassetten aufgenommen. Sparsamkeit war im Genpool der frühen 1990er-Jahre festgeschrieben, also verwendete man die Kassetten mehrfach, überschrieb bereits geführte Gespräche mit neuen – so lange, bis man erschrocken feststellen musste, dass sich die Tonbänder im Abspielgerät verhedderten. Heute verwenden die meisten Journalisten die Sprachmemofunktion ihres Mobiltelefons. Eine relativ stabile Technologie, sofern man nicht vergisst, den Flugmodus einzuschalten, der störende Anrufe verhindert. Jedoch: Das Abtippen des gesprochenen Wortes ist uns geblieben.

Andere Arbeitsschritte, die auch nichts mit dem kreativen Akt des Schreibens zu tun haben, scheinen heutzutage wirklich wie "von selbst" abzulaufen: Anfang der 1990er-Jahre bestürmten Journalisten, sofern sie auf Reisen waren, die Hotelrezeptionisten mit Bitten, den ausgedruckten Text an die Redaktion faxen zu dürfen. Später waren sie dann mit einem Monstrum namens Akustikkoppler ausgestattet. Der Artikel wurde über die damals analoge Telefonleitung in das Textverarbeitungssystem der Redaktion eingespeist – wenn alles wirklich reibungslos funktionierte. In Einzelfällen soll das wirklich passiert sein.

Dank Internet sind derlei Tragödien mit der Technik Geschichte. Zwar ist nicht jede WLAN-Verbindung so stabil, dass sie mobiles Arbeiten im Redaktionssystem ohne Verschnaufpause durchhält. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Man muss Texte mehrfach zwischenspeichern. Wenn das System aufgrund wackeliger Verbindung abstürzt, hat der Text es nicht verdient, publiziert zu werden.

Journalisten haben sich immer schon Gedanken über die Zukunft gemacht. Allerdings hätte niemand von uns vor 30 Jahren erwartet, dass der Arbeitsalltag heute so abläuft: regelmäßiger Agentur- und Mail-Check, scannen von Nachrichtenportalen und Social Media. Und wie könnten sich die technischen Werkzeuge der Branche in den nächsten dreißig Jahren weiterentwickeln?

Journalismus mit Drohnen

Von Drohnenjournalismus ist schon längere Zeit die Rede: Die vom Boden aus steuerbaren Flugkörper werden unter anderem vom US-Nachrichtensender CNN eingesetzt, um zu Bewegtbildern aus weniger zugänglichen Regionen zu bekommen. Der Fotograf Johnny Miller nützte ebenfalls Drohnen, um sein Projekt "Unequal Scenes" umzusetzen. Die ungleichen Wohnverhältnisse – auf der einen Seite Luxusvillen, auf der anderen Slums – wurden damit dokumentiert.

Natürlich stellen sich hier ethische Fragen: Wer von oben filmt, bewegt sich nicht im rechtsfreien Raum, muss Persönlichkeitsschutz genauso wahren wie auf dem Boden. Auch den Roboterjournalisten gibt es längst. Nein, wir meinen damit nicht uns, weil wir ja auch mitunter wie am Fließband und beinahe vollautomatisiert arbeiten. Es gibt Bots für die Erstellung von Kurzinformationen. Die Basis dafür sind Datenbanken. Die Stuttgarter Zeitung zum Beispiel bietet einen vollautomatischen Feinstaubradar an. Die L.A. Times hat einen Quakebot, der über Erdbeben berichtet (und dabei schon Fehler gemacht hat). Die Austria Presseagentur hat einen Prototyp für die Produktion von Sportkurzmeldungen entwickelt: "Egon" heißt er. Bei der New York Times ist ein Algorithmus im Einsatz, der Archivmaterial zu Themen anbietet.

Damit Sie sich nicht zu viele Sorgen um uns machen: Die Kernarbeit des Journalisten, Zusammenhänge zu erkennen, die richtigen Fragen zu stellen und dann verständlich und wahrheitsgetreu darüber zu schreiben, ist auf lange Sicht eine zutiefst menschliche. Dabei helfen nämlich Neugier und schreiberisches Talent. Maschinen haben diese Charakterzüge noch nicht. Und das ist zweifelsohne gut so. (Peter Illetschko, 19.10.2018)

Peter Illetschko schrieb seinen ersten STANDARD-Text im Oktober 1988 mit Schreibmaschine. Er ist Leiter des Ressorts Wissenschaft und textet gern am Laptop.