Die erste Raumfahrt-Sensation des Jahres 2019 ließ nicht lange auf sich warten: Am 1. Jänner gelang der Nasa-Raumsonde New Horizons der historische Vorbeiflug an einem eisigen Brocken am Rande des Sonnensystems. Nie zuvor war ein so fernes Objekt aus der Nähe beobachtet worden – Ultima Thule, wie das Trumm gemeinhin genannt wird – der korrekte Name lautet (486958) 2014 MU69 – , befindet sich im Kuipergürtel rund 6,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt.

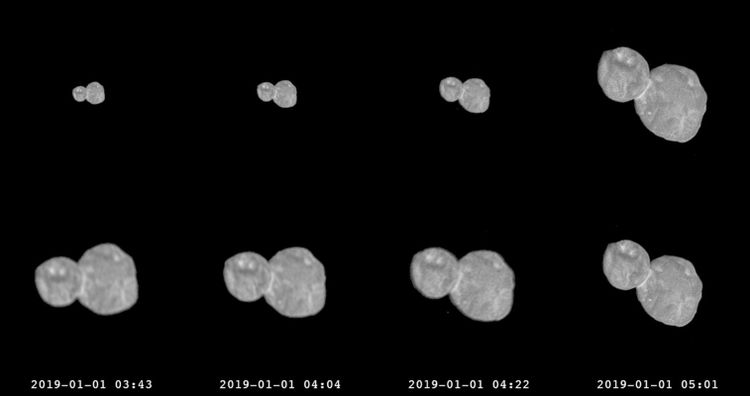

New Horizons passierte Ultima Thule mit 51.500 Kilometern pro Stunde in rund 3.500 Kilometern Abstand. Dabei offenbarte sich nach und nach dessen ungewöhnliche Form: Der Brocken, der aus der Geburtszeit des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren stammt, erinnerte an einen Schneemann: Er schien aus zwei kugelrunden Teilstücken zu bestehen, die vor Jahrmilliarden zusammengewachsen sein dürften.

Erdnuss-Palatschinke

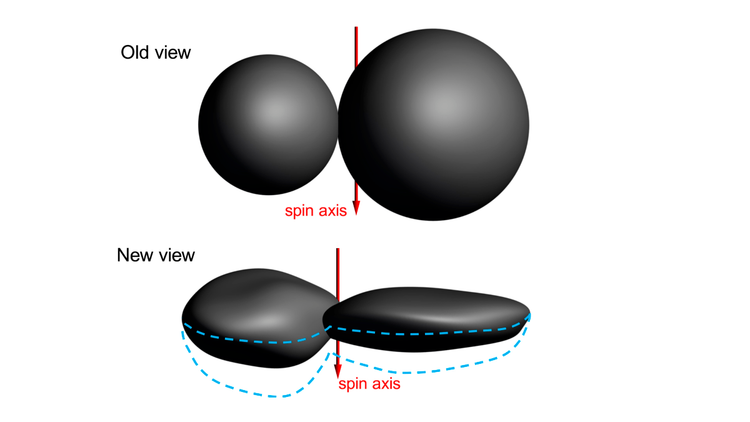

Nun stellte sich heraus, dass Ultima Thule noch ungewöhnlicher geformt ist als gedacht: Die Nasa veröffentlichte neue Daten die zeigen, dass das Objekt deutlich flacher ist als die bisherigen Aufnahmen hatten vermuten lassen: Der größere Teil erinnere eher an eine Palatschinke, der kleinere an eine verbeulte Erdnuss, wie die Wissenschafter der Mission berichten.

"Unser bisheriger Eindruck von Ultima Thule basierte auf der begrenzten Datenmenge, die wir in den ersten Tagen nach dem Vorbeiflug erhalten hatten", sagte Alan Stern vom Southwest Research Institute in San Antonio, Texas. "Die neuen Daten haben unsere Sicht erheblich verändert. Die jüngsten Aufnahmen geben Rätsel auf, wie ein solches Objekt überhaupt entstehen konnte – wir haben so etwas noch nie gesehen."

Rätselhafte Bildung

Die neuen Aufnahmen entstanden, als sich New Horizons wieder von Ultima Thule wegbewegte. Ein heller Streifen zeigt, wo das Objekt zu diesem Zeitpunkt von der Sonne angestrahlt wurde. Entscheidend für die Identifizierung der wahren Form waren aber die dunklen Flecken, die die Sterne im Hintergrund verdecken. Daraus ließ sich in Modellen die Form bisher unbekannter Regionen ableiten und mit Beobachtungen von erdgebundenen Teleskopen kombinieren.

Auch Hal Weaver vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory in Laurel zeigte sich enthusiastisch über die neuen Daten. Obwohl ein schneller Vorbeiflug Beobachtungen einschränke, würden die jüngsten Aufzeichnungen für eine viel flachere Form sprechen als erwartet. "Das wird zweifellos neue Theorien zur Entstehung solcher Objekte im Sonnensystem anregen", so Weaver, der Mitglied des wissenschaftlichen New Horizons-Teams ist.

Die Raumsonde setzt ihre Reise durch den Kuipergürtel indes fort – ihr nächstes Ziel ist noch ungewiss. Bis alle Daten zu Ultima Thule bei der Erde angelangt sind, wird es noch Monate dauern. (dare, 11.2.2019)