Bild nicht mehr verfügbar.

Hypothese 1: Die meisten werden sich beim Lesen der Überschrift gedacht haben: Ist doch sonnenklar – was soll denn das für eine Frage sein? Die Antwort: eine, die in der meistgenutzten Suchmaschine sage und schreibe 5.400 Mal pro Monat eingegeben wird – und das allein auf Deutsch. Erstaunlich!

Hypothese 2: Ein erklecklicher Anteil derer, die beim Anblick des Titels die Stirn gerunzelt haben, wird sich sofort an den alten Witz erinnert haben, warum Eisbären keine Pinguine fressen. Der hat aber nicht nur einen der längsten Bärte der Witzgeschichte, sondern auch eine Pointe ("Weil Eisbären in der Arktis leben und Pinguine in der Antarktis"), die die Wahrheit bestenfalls streift. Ein bisschen komplexer sieht die Situation dann doch aus – und für kurze Zeit gab es sogar Pinguine in der Arktis.

Auf der Süd- und ein kleines bisschen auch auf der Nordhalbkugel

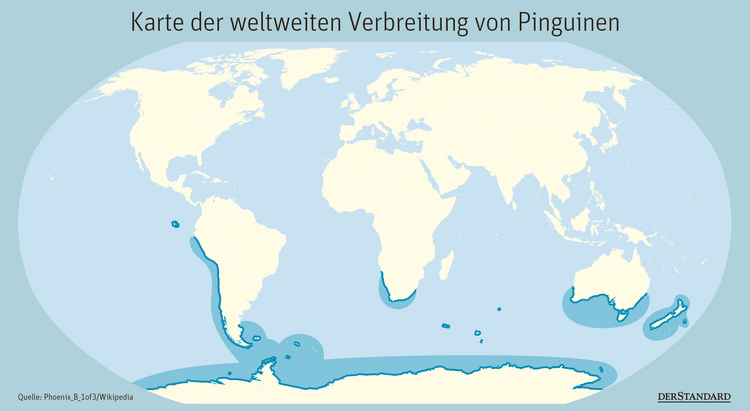

Grundsätzlich lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man Pinguine als Bewohner der Südhalbkugel bezeichnet. Dort haben sie sich schon kurz nach dem Aussterben der großen Dinosaurier zu entwickeln begonnen und seitdem eine recht beachtliche Artenvielfalt hervorgebracht.

Bild nicht mehr verfügbar.

Zu den knapp 20 heute lebenden Pinguinspezies kommen mindestens ebenso viele ausgestorbene, die Bandbreite reicht vom 40 Zentimeter kleinen Zwergpinguin (Eudyptula minor) unserer Tage bis zu Riesen wie Anthropornis, der vor 45 bis 33 Millionen Jahren an Neuseelands Küsten lebte und einem 1,80 Meter großen Menschen Auge in Auge hätte gegenübertreten können.

Pinguinfossilien hat man außer in der Antarktis auch in Afrika, Südamerika, Australien und Neuseeland ausgegraben – also Landmassen, an deren Küsten man heute noch Pinguine findet. Und da diese Landmassen im Verlauf des Pinguin-Zeitalters nach Norden gewandert sind, kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Verbreitungsgebiet der Vögel heute so groß ist wie noch nie. Insbesondere an der Westküste Südamerikas, die vom kalten Humboldtstrom geprägt ist, zieht es sich weit nach Norden. Der Humboldt-Pinguin (Spheniscus humboldti) hat sich entlang der peruanischen Küste bis auf fünf Breitengrade an den Äquator herangearbeitet.

Und ja, ein winziges bisschen erstreckt sich dieses Verbreitungsgebiet auch auf die Nordhalbkugel. Die Galápagos-Inseln, Heimat des Galápagos-Pinguins (Spheniscus mendiculus), liegen größtenteils knapp unterhalb des Äquators. Ein Zipfel der Hauptinsel Isabela ragt aber in unsere Hemisphäre herein. Pinguine, die dort brüten, sind also reguläre Bewohner der Nordhalbkugel.

Im Wasser lebend, doch ans Land gebunden

Insgesamt gilt aber: Pinguine sind Bewohner der Südhalbkugel. Oder, genauer gesagt: Bewohner der Meere auf der Südhalbkugel. Denn Pinguine verbringen deutlich mehr Zeit im Wasser als an Land, es können durchaus drei Viertel ihrer Lebenszeit sein. Zwischen den Brutsaisonen können sie monatelang auf der Jagd nach Fischen im Meer bleiben und auf ihren Wanderungen hunderte oder gar tausende Kilometer zurücklegen. Mitunter verschlägt es sie dabei auch weit nach Norden: So werden in Südbrasilien regelmäßig erschöpfte Magellan-Pinguine (Spheniscus magellanicus) an Land gespült.

Bild nicht mehr verfügbar.

Dass die Pinguine das Land noch nicht ganz aufgegeben haben, liegt an zwei Gründen: der jährlichen Mauser, durch die ihr Gefieder vorübergehend nicht schwimmtauglich ist, vor allem aber an der Eiablage. Sie brauchen das Land, um zu brüten. Der schottische Paläontologe Dougal Dixon, der als Gründervater der spekulativen Biologie gilt, entwarf in seinem 1981 erschienenen Buch "Die Welt nach uns" eine 50 Millionen Jahre entfernte Zukunft, in der zu Giganten herangewachsene Pinguine die ökologische Nische der ausgestorbenen Wale übernommen haben. Dafür musste Dixon freilich einen Trick ersinnen: Seine Zukunftspinguine können ihre Eier im Körper zurückbehalten und dort auch ausbrüten. Klingt etwas an den Federn herbeigezogen, aber die Evolution hat schon weit Erstaunlicheres hervorgebracht.

Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, vom Eierlegen auf Lebendgeburten umzusteigen. Eine ganze Reihe ehemaliger Landbewohner, die ins Meer gewechselt sind, hat das vorgemacht: etwa die Ichthyosaurier und mit größter Wahrscheinlichkeit auch die Plesiosaurier. Hier scheint den Pinguinen aber ihre Abstammung einen Strich durch die Rechnung zu machen. Es gibt zwar reihenweise Echsen, Schlangen und Amphibien, die lebende Junge zur Welt bringen – doch bislang hat dies noch keine einzige Vogelart vollbracht.

Fern von Schnee und Eis

Also kehren die Pinguine alle Jahre wieder an Land zurück, um zu brüten, was die meisten von ihnen in Kolonien tun. Unwillkürlich stellt man sie sich dabei auf schneeweißem (und bei näherer Betrachtung uringelbem) Untergrund vor. Doch auf Eis brüten höchstens die rings um die Antarktis lebenden Arten, allen voran der spätestens durch den Film "Die Reise der Pinguine" zum Weltstar aufgestiegene Kaiserpinguin (Aptenodytes forsteri).

Bild nicht mehr verfügbar.

Aber das ist kein Muss, und den in gemäßigten oder subtropischen Breiten lebenden Pinguinarten stünden Schnee und Eis ohnehin nicht zur Verfügung. So findet man brütende Pinguine in Felslandschaften ebenso wie an Sandstränden oder im Gestrüpp. Der neuseeländische Tawaki oder Fiordlandpinguin (Eudyptes pachyrhynchus) brütet sogar unter Bäumen, solange diese nur nahe genug an der Küste wachsen. Er gehört zu einem exklusiven Club von Tierarten, die gleichermaßen als Wald- und Meeresbewohner gelten können.

Warum gibt es keine Süßwasserpinguine?

Wo man hingegen Pinguine in der Regel nicht findet, das sind Binnengewässer. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Pinguine haben eine spezielle Drüse, die ihnen dabei hilft, überschüssiges Salz, das mit Nahrung und Meerwasser aufgenommen wurde, aus dem Körper zu entfernen. Sie brauchen daher kein Süßwasser – allerdings schadet es ihnen auch nicht. Nicht jeder Zoo leistet sich für seine Pinguine ein Salzwasserbecken.

Andere Gruppen von Meerestieren haben ihre Vertreter sehr wohl weit ins Innere der Kontinente vorgeschickt: Seekühe ebenso wie Wale (in Form der Flussdelfine), Haie oder Robben. So lebt die Baikalrobbe ausschließlich im sibirischen Baikalsee, 2.000 Kilometer von der nächsten Meeresküste entfernt. Irgendwann zwischen der jüngsten Eiszeit und noch früheren Zeitaltern müssen die Ahnen der Robbe tief im Herzen Asiens von der Umwelt abgeschnitten worden sein. Theoretisch hätte so etwas auch einmal einer Pinguin-Population widerfahren können – aber nicht alles, was eigentlich möglich wäre, muss deshalb auch schon geschehen sein. Letztlich hat vielleicht nur der Zufall die Entstehung von Süßwasserpinguinen verhindert.

Die Äquator-Barriere

Vielleicht war es auch eher Zufall als Unumgänglichkeit, dass es die Pinguine bislang nicht über den Äquator hinausgeschafft haben (außer dem Galápagos-Pinguin, und selbst diese Ausnahme wirkt eher wie eine Spitzfindigkeit). Die warmen Gewässer der niedrigen Breitengrade werden zumeist als unüberwindliche Barriere für die gut thermoisolierten Pinguine angesehen.

Bild nicht mehr verfügbar.

Es stimmt zwar, dass sie dort am weitesten nach Norden gelangt sind, wo kalte Meeresströmungen wie der Humboldtstrom im Westen Südamerikas oder der Benguelastrom im Westen Afrikas vorherrschen. Es stimmt aber nicht, dass Pinguine nur in bitterer Kälte gedeihen. Auch gemäßigte und subtropische Breiten gehören zu ihrem Lebensraum, und von dort aus wäre es nur mehr eine Frage gradueller Anpassung an noch wärmere Umgebungen. Vielleicht hatten die Pinguine dafür einfach noch nicht genug Zeit.

Parallele Welten

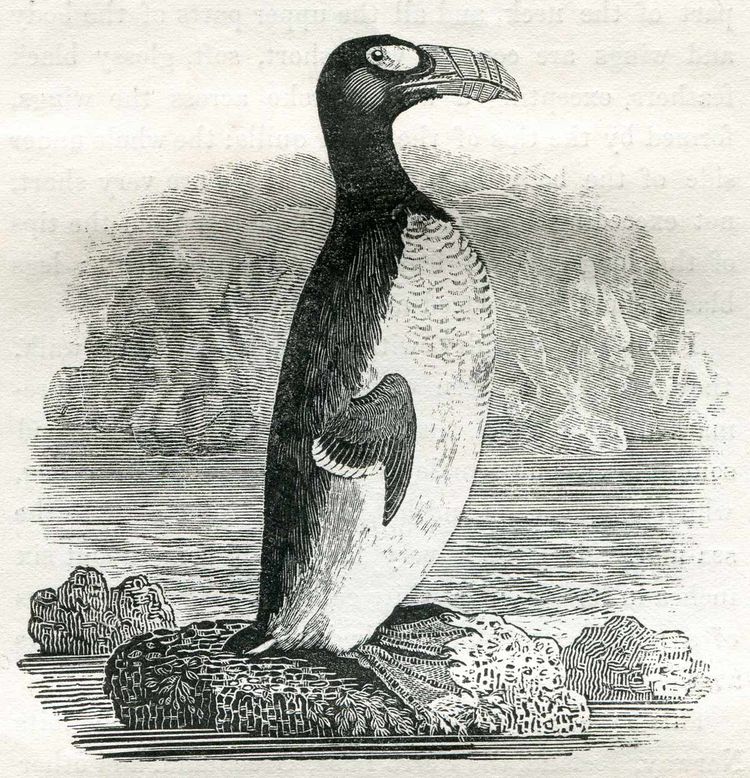

Jenseits der Tropen würden die Pinguine jedenfalls wieder endlose Weiten erwarten, die wie für sie gemacht scheinen – bis hinauf zur Arktis. Das zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass es auf der Nordhalbkugel Fälle von konvergenter Evolution gibt, also Vogelarten, die trotz ganz anderer Abstammung eine ähnliche Lebensweise wie Pinguine entwickelt haben. Der über 80 Zentimeter große flugunfähige Riesenalk (Pinguinus impennis) sah Pinguinen nicht nur verblüffend ähnlich, seine lateinische Bezeichnung gab ihnen sogar den Namen. Die Pinguine wurden nämlich erst nach ihm entdeckt – während der Riesenalk, gerne auch als "Pinguin der Nordhalbkugel" bezeichnet, Mitte des 19. Jahrhunderts ausgerottet wurde.

Und nicht nur der Riesenalk hatte den typischen "Pinguin-Frack" an, auch andere arktische Vögel, die nach Fischen tauchen, sind am Rücken dunkel und am Bauch weiß – etwa die Trottellumme oder der Papageitaucher. Bei dieser Gefiederzeichnung handelt es sich um eine sogenannte Konterschattierung, eine im Tierreich sehr bewährte Tarnmethode: Von oben ist der Taucher vor dem dunklen Meeresboden nicht auszumachen, während seine helle Bauchseite von unten betrachtet vor der sonnenbeschienenen Wasseroberfläche verschwimmt. Die fischfressenden Vögel machen sich damit denselben Effekt zunutze wie der Weiße Hai.

Tierpopulationen im Verschub

Wäre die Arktis also ebenso pinguintauglich wie die Antarktis? Dafür steht die Beweisführung noch aus ... nicht, dass sie noch nie versucht worden wäre. Das führt uns in eine Zeit zurück, in der das Wort "Bioinvasor" noch unbekannt war und Tierpopulationen in großem Stil und aus unterschiedlichen Gründen aus ihren natürlichen Lebensräumen in völlig andere Regionen transferiert wurden.

Bild nicht mehr verfügbar.

Das hatte mitunter skurrile Folgen – etwa dass man die größte wildlebende Dromedarpopulation heute in Australien findet. Oder dass die im Vorfeld der Antarktis liegende Inselgruppe Südgeorgien ein Jahrhundert lang unter einer zunehmenden Rentierplage litt, bis man 2011 beschloss, die ursprünglich als Fleischlieferanten für Walfänger eingeschleppten Tiere auszurotten. Und beinahe wäre der Süden der USA Anfang des 20. Jahrhunderts sogar mit Flusspferden besiedelt worden. Meist geschahen solche Transfers aus nüchternen wirtschaftlichen Erwägungen. Es gab aber auch Fälle, in denen es Naturfreunde rein aus wissenschaftlichem Spaß an der Freud taten.

Die kurze Ära der arktischen Pinguine

Und hier kommt auch der Pinguin ins Spiel: 1936 siedelte Norwegens Nationale Gesellschaft für Naturschutz einige Königspinguine (Aptenodytes patagonicus) im Norden des Landes an: zwei Paare auf der Inselgruppe der Lofoten sowie zwei Paare und ein Jungtier in der Finnmark, dem nördlichsten Teil des norwegischen Festlands. In den Jahren danach folgten ähnliche Kleingruppen von Goldschopfpinguinen (Eudyptes chrysolophus) und südafrikanischen Brillenpinguinen (Spheniscus demersus). Und dann überließ man die Tiere ihrem Schicksal.

Die Kolonisierung der Arktis durch Pinguine blieb aber aus. Da das Auswilderungsexperiment nicht heutigen Maßstäben entsprechend durchgeführt wurde – inklusive konstanter Beobachtung –, lässt sich nicht genau sagen, was aus den Tieren geworden ist. Sie könnten Krankheiten oder Raubtieren zum Opfer gefallen sein, mit den Nahrungsressourcen oder Umweltbedingungen nicht zurechtgekommen sein, zu nah miteinander verwandt gewesen sein – oder sie wurden gewildert. Zumindest von einem Exemplar ist belegt, dass es von einer misstrauischen Einheimischen getötet wurde, die verständlicherweise mit dem Anblick eines Pinguins nicht vertraut war.

Die letzte dokumentierte Sichtung eines der Tiere erfolgte 1949. Die Ära der arktischen Pinguine dauerte also keine zwei Jahrzehnte – im Vergleich zur 60 Millionen Jahre langen Geschichte ihrer antarktischen Verwandtschaft nur eine kuriose Randnotiz.

Pech für die Eisbären

Sicher ist nur: Auch diese arktischen Pinguine wurden nicht von Eisbären gefressen, die gibt es nämlich weder auf den Lofoten noch in der Finnmark. Um die beiden Spezies zusammenzubringen, muss man seine Fantasie schon etwas weiter schweifen lassen. Wie es etwa der Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson in seinem Klimawandel-Roman "New York 2140" getan hat. Darin werden die letzten Eisbären aus der abgeschmolzenen Arktis in die Antarktis evakuiert, wo es wenigstens noch Restflächen von Eis gibt, auf denen die Raubtiere ihrem gewohnten Lebens- und Jagdstil frönen können.

Dann hätten Eisbären ihre vermeintliche Lieblingsbeute vor der Schnauze, und die Pointe des Witzes wäre endgültig hinfällig. Allerdings wäre in einem solchen Szenario ohnehin kaum noch jemandem zum Lachen zumute. (Jürgen Doppler, 11.5.2019)