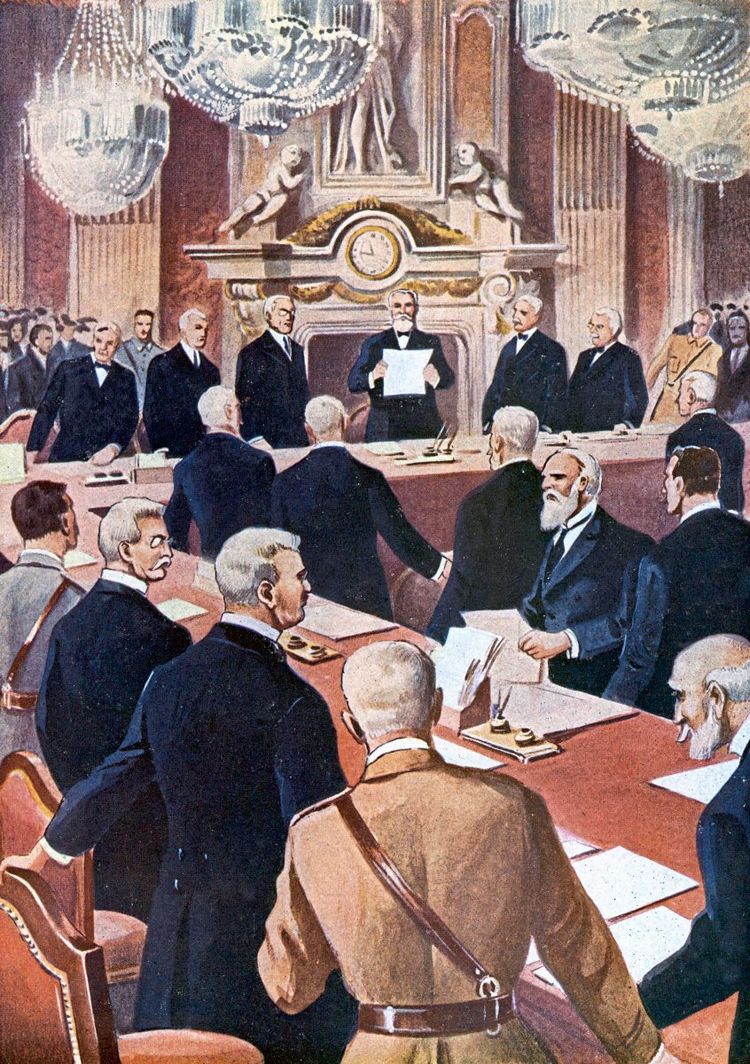

18. Jänner 1919: Am Pariser Quai d'Orsay wird im Außenministerium der Friedensvertrag von Versailles vorbereitet. Er blieb fragil.

Am Anfang der ersten Republik stand der Irrtum. So apodiktisch formulierte es der Zeithistoriker Manfried Rauchensteiner. Am 21. Oktober 1918 war der Irrtum, dass der aus dem zerfallenden Habsburgerreich entstehende Staat kein kleiner würde.

Deutschösterreich reklamierte im Gesetz über Umfang und Grenzen des Staatsgebiets vom 22. November 1918 Ansprüche auf Deutsch-Böhmen, Deutsch-Südböhmen und Deutsch-Südmähren, auf das Sudetenland wie auf die deutschen Sprachinseln Brünn, Olmütz und Iglau. Zusammen eine nicht zusammenhängende, aber noch respektable Landmasse. Die Neu-Länder des Ex-Vielvölkerstaats würden ohnehin an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit nicht vorbeikommen.

Ein Irrtum. Der Wiener Individualpsychologe Alfred Adler erkannte das schon wenige Wochen nach der Novemberrevolution 1918. Damals schrieb er: "Nie waren wir elender als auf dem Gipfel unserer Macht! Das Streben nach Herrschaft ist ein verhängnisvolles Blendwerk und vergiftet das Zusammenleben der Menschen! Wer die Gemeinschaft will, muss dem Streben nach Macht entsagen."

Das entsprach seiner gemeinschaftsbildenden Psychologie. Angewandt auf die Politik allerdings besaß sein Gegensatz von Macht und Gemeinschaft keinerlei Widerhall. Auch das erkannte Adler: "Der grausame Spuk des Turmbaus zu Babel hat noch einmal die Menschheit genarrt, nun mahnt das Elend zur Einkehr."

Elend gab es genug im ersten Friedenswinter. In Wien: bittere Kälte, viel Hunger, kaum Kohlen. Ab Jänner die Forderung, an Deutschland angeschlossen zu werden, was auch der deutsche Staatspräsident Friedrich Ebert befürwortete. Im Herbst dann der Friedensvertrag in Saint-Germain-en-Laye, der dies dezidiert untersagte.

Nun also ein stark geschrumpfter Staat mit einem Wasserkopf. Denn jeder dritte Österreicher lebte in Wien. Der Philosoph Karl Popper erinnerte sich am Rückblick noch an anderes im Jahr 1919, an die Sonnenfinsternis im Mai, die Einsteins Relativitätstheorie bestätigte. Ab dann war Einstein der Weltbegriff für ein Genie.

Wahl und Transformation

Aber das Jahr 1919 war für vieles und vor allem für viele ein entscheidendes Jahr. Für Wahlrechte. Und für Frauen. Das führt die Bremer Historikerin Birte Förster deutlich vor Augen. Sie akzentuiert vor allem den Wandel der Frauenrolle, die soziale Veränderung durch Wahlen, die Anstrengungen von Pazifistinnen. Ein interessanter, lesenswerter Beitrag zur Revolutions- und Nachkriegsgeschichte. Gegen Ende geht sie auch auf den Vertrag von Versailles ein, auf Friedens- und Versöhnungskonzepte und auf die Lebensverbesserung durch Arbeiterrechte.

Der deutsche, in Dublin lehrende Historiker Robert Gerwarth tritt hingegen in seinem Panorama von Revolution und Nachkrieg einen Schritt zurück. Von der Mitte des Ersten Weltkriegs bis zur Wende 1919/20 erzählt er minuziös, atmosphärisch und spannend, ja über weite Strecken hinweg glänzend die Revolution in Deutschland nach.

War nun die Revolution eine enttäuschte Hoffnung oder ein abgewürgter Idealzustand? Gerwarth wertet nicht abschließend, wenn auch im Detail durchaus scharf. So tritt bei ihm vor allem die Verrohung und die Gewalt in den Vordergrund. Die Sozialdemokraten agierten wider die Kommunisten krass, ansonsten durchaus verantwortlich und weitblickend.

Hätte er nicht nur peripher Deutschösterreich in den Blick genommen, sondern genauer die Geschichte Wiens ab 1920 geschildert, dann wäre er wohl zu einem anderen Verdikt gekommen. Und würde sein Urteil revidieren, demzufolge die Weimarer Republik die damals progressivste Sozialgesetzgebung Europas auf den Weg gebracht habe.

Überfordert Frieden?

Jörn Leonhard, Ordinarius für westeuropäische Geschichte an der Universität Freiburg im Breisgau, hat es gerne dick. Kam schon seine Geschichte des Ersten Weltkriegs, Die Büchse der Pandora von 2014, auf stattliche 1.168 Seiten, so übertrifft er dies nun mit dem Nachfolgeband noch um 370 Seiten.

Er zielt auf nichts Geringeres ab als auf eine opulente Globalgeschichte des ersten Jahrfünfts nach dem Ersten Weltkrieg. Opulent ist die Fülle an Fakten, Episoden, Anekdoten, Details, souverän die Beherrschung eines ungemein breiten, teils extrem divergierenden Bündels an Geschichten und Geschichte.

Dass er über Europa hinausschaut, ermöglicht umgekehrt neue, scharfe Blitzlichter. So ist aufregend zu erfahren, wie stark der Erste Weltkrieg, ausgefochten in West- und Osteuropa, im Atlantik und ein wenig in Afrika, auch Asien betraf.

Schließlich waren Großbritannien und Frankreich Kolonialreiche. Rund 140.000 Chinesen dienten in Europa als Hilfs- und Schanzarbeiter, indische Gurkhas und Soldaten aus dem Maghreb kämpften aufseiten der Alliierten. Gedankt wurde ihnen dies nicht. Im Gegenteil: Ihnen schlug blanker Rassismus entgegen.

Weitführende Exkurse

Nicht selten ertappt man allerdings Leonhard dabei, wie ihm – und seinem Lektor – hie und da der rote Faden, angesichts des Umfangs besser: das rote Seil, entgleitet. So fallen mehrere Wiederholungen ins Auge. Und einige Exkurse sind so weitführend, dass an ihrem entfernten Ende ihre Notwendigkeit kaum mehr einleuchten will.

Deutlich wird, wie sehr US-Präsident Woodrow Wilson durch seine 1918 verkündeten 14 Thesen weltweit zu einer Art Messias aufstieg. Schließlich unterstrich er das Prinzip nationaler Selbstbestimmung und umriss mit dem Völkerbund, dem Vorläufer der Vereinten Nationen, die erste supranationale friedensstiftende Organisation. Wilson war vielleicht der erste Superstar des 20. Jahrhunderts.

Stefan Zweig nannte ihn "Heilsbringer". Ähnlichkeiten mit Barack Obama sind zwar zufällig, aber erstaunlich. Denn auch Wilsons Idealismus wurde Stück für Stück demontiert. Nationale Souveränität, auf die viele Völker warteten, blieb aus. Wenige Jahre später schrieb ein chinesischer Denker desillusioniert: "Von dreihundert Jahren evolutionären Fortschritts sind nur vier Wörter geblieben: Egoismus, Zerstörung, Schamlosigkeit und Korruption."

Wer einen konzentrierteren und ebenso kompetenten Einstieg sucht, der findet ihn bei Eckart Conze. Der Historiker an der Universität Marburg konzentriert sich in seinem Buch stärker auf Zentraleuropa und auf Deutschland. In nicht wenigen Beurteilungen geht er mit Gerwarth und Leonhard d'accord.

Deutlich zeichnet er nach, wie umfassend medial über die Versailles-Konferenz berichtet wurde. Und von wie viel nachgetragener Emotion sie geprägt war. Besonders die Franzosen insistierten nachhaltig auf massiver Schwächung Deutschlands. Das avisierte Dauerhafte war fragil. Und blieb es.

Licht im Osten?

Lettland, Estland, Litauen, die Tschechoslowakei. Polen. Alle 1918 gegründet, nach der, so George F. Kennan, "Urkatastrophe" des 20. Jahrhunderts. Auf das Centenarium wurde jüngst in diesen Ländern verwiesen. Die polnischen Historiker Włodzimierz Borodziej und Maciej Górny schlagen ein anderes Modell vor.

Einen Umbruch? Den gab es schon 1912/13 mit den Balkankriegen und neu kreierten Staaten, die aus dem kollabierenden Osmanischen Reich herausgeschnitten wurden. Auf fast tausend Seiten erzählen sie informativ von wenig bekannten Geschehnissen in Mittel- und Südosteuropa, zwischen Adriaküste und der Ukraine und Russland. Das Ende setzen sie in ihrer Darstellung mit dem Jahr 1923 an, als die Sowjetunion unverrückbar leninistisch war.

Extremer Hypernationalismus, wütender, oft rasender Antisemitismus, Aberglauben und Fanatismus, Berufsrevolutionäre und Menschen, die durch Kriegslust auf allen Seiten durch ganz Europa geschleudert und getrieben wurden.

Von vielem wird hier gehandelt, von der Macht des Kalenders und der Standardisierten Uhrzeit, von Pazifismus und Kultur wie von kriminellen Banden, etwa den "Grünen Kadern", Marodeuren, die noch bis Mitte der 20er-Jahre über neu gezogene Grenzen hinweg diverse Landstriche heimsuchten.

Aus der Vergangenheit lernen

Das voluminöse Werk liest sich ausnehmend gut. Auch weil das Autorenduo klug aus Memoiren zitiert und aus Erzählwerken. Nur allzu zeitgenössisch klingt ein Aperçu eines polnischen Lyrikers, den sie am Ende zitieren. Eine Friedenskonferenz sei ein lustiges Mittagsmahl nach einem Begräbnis. Nicht darauf vergessen sollte man aber, den Toten nicht zu tief einzugraben. Die Leiche könne noch immer zu etwas gut sein.

Es gab eine Zeit, da hieß es stolz, vielleicht auch ein klein wenig anmaßend, man könne aus der Vergangenheit lernen. Aus dem überlangen Jahrzehnt zwischen 1912 und 1922/23 mit den Revolutionen 1918/19 als Scharnier ließen sich stupende Lehren ziehen für die Gegenwart, so man denn intellektuell aufgeschlossen ist.

Diese Bücher müssten für aktuelle Politikerinnen und Politiker Pflichtlektüre sein. Es wäre hoch an der Zeit zu erkennen, wie aus fragilem Frieden ein Krieg werden kann, wie Klarsicht und Intelligenz verstellt werden durch Eigennutz und Klientelpolitik, wie kontraproduktiv von Rachsucht und Bestrafung durchwobene Vertragswerke sich auswirken.

Vor allem jedoch: wie stark die Diskrepanz sein kann zwischen hehren, hochfliegenden Ansprüchen und zynischer Alltagspolitik. Wer aber das ignoriert, was diese Bände erhellend ausbreiten und analysieren, der wird sämtliche Fehler analog machen, im digitalen Zeitalter. (Alexander Kluy, 3.6.2019)