Zwischen 1661 und 1685 wurden die Londoner Zeugen eines höchst makabren Spektakels. Zunächst ließen die Behörden am 30. Jänner den drei Jahre zuvor verstorbenen Diktator Oliver Cromwell wieder ausgraben. Dann wurde der Leichnam noch einmal getötet – diesmal symbolisch. Genauer gesagt sollte es sich um eine Exekution handeln. Die Überreste des "Lord Protector" wurden zunächst erhängt und anschließend geköpft, der Schädel bis 1685 außerhalb der Westminster Hall ausgestellt. Schließlich wurde er an Privatleute verkauft.

Bild nicht mehr verfügbar.

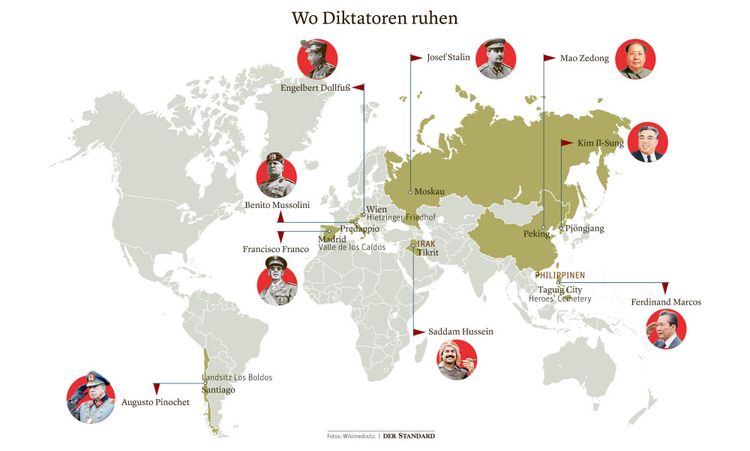

Francisco Franco, Madrid

Die britische Frühmoderne und ihre Sitten – sie wirken heute weit aus der Zeit gefallen. Die Frage, wie mit Diktatoren nach dem Ende ihrer irdischen Wirkungszeit umzugehen sei, bleibt aber aktuell. Am Dienstag setzte Spaniens Höchstgericht einen neuen Schritt in einem lange währenden Streit: Es verbot der sozialistischen Regierung, Ex-Machthaber Francisco Franco (1936–1975) wie geplant am 10. Juni aus seinem bisherigen Heldengrab zu holen und umzubetten.

Der Fall zeigt, wie schwer es nicht nur jungen Demokratien fällt, einen zugleich pietätvollen und historisch bewussten Umgang mit verstorbenen Potentaten zu finden. Wenn Ehrungen nicht zur Debatte stehen, wie sie Sowjetrevolutionär Lenin, Nordkoreas Staatsgräber Kim Il-sung oder Chinas KP-Chef Mao Tse-tung in ihren Mausoleen bis heute erfahren, was soll man dann tun?

Egal ob in Manila, Bagdad oder Wien – wo immer Regierungen versuchen, die Geister der Vergangenheit wieder einzufangen, wird es kompliziert.

Francos Fall im sonst so demokratischen Spanien gilt als besonderes Beispiel anachronistischer Vergangenheitspolitik. Der Mann, der für den Tod Zehntausender verantwortlich ist, ruht in einem Grab im Tal der Gefallenen bei Madrid. 20.000 Zwangsarbeiter hatten das Mausoleum samt 155- Meter-Granitkreuz ab den 40er-Jahren in den Fels hauen müssen, viele starben. Zynisches Ziel war es, Opfer beider Seiten des Bürgerkriegs dort zu bestatten, um so eine von oben verordnete, autoritäre Versöhnung voranzutreiben.

33.000 Menschen, viele davon Gegner Francos, teilen sich seither die letzte Ruhestätte mit jenem Mann, dessen Putsch das Gemetzel 1936 ausgelöst hat. Weil pro Jahr zudem 400.000 Anhänger anreisen, um dem erzkatholischen Hitler-Verbündeten zu huldigen, war geplant, ihn am 10. Juni auf seine diesmal wirklich letzte Reise zu schicken – in eine bescheidenere Gruft im Vorort El Pardo.

An diesem Plan der sozialistischen Regierung gab es wiederum heftige Kritik aus der konservativen Reichshälfte. Und es gab auch Klagen, darunter jene, die nun das Vorhaben gestoppt hat. Es gelte, Schaden von Francos Familie abzuwenden, so das Gericht.

Ferdinand Marcos, Manila

Immerhin: Spanien hat seit Ende der Diktatur mehrfach Versuche gestartet, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Das ist nicht überall so. Auf den Philippinen, wo die Diktatur von Ferdinand Marcos (1965–1986) zwar als vorbei, aber nicht als verarbeitet gilt, machte sich der neue Präsident Rodrigo Duterte 2016 daran, die Geschichte durch Umbettung umzudeuten. Er ordnete an, Marcos’ Leichnam im Morgengrauen von dessen Heimatort auf den Heldenfriedhof Taguig zu überstellen. Die Zeit war gewählt, um Protesten Zehntausender zuvorzukommen, die an 34.000 Folterungen und 3200 Morde unter Marcos erinnerten.

Dass die Begräbnisstätte zu einem Pilgerort für die wachsende Zahl philippinischer Diktaturfans wird, konnten sie nicht verhindern. Genau sie wollte Duterte auch bedienen: Er hatte Marcos mehrfach als den "besten Präsidenten, den das Land je hatte", gelobt, "abgesehen von den Menschenrechtsverletzungen". Die Angehörigen dankten es mit Spenden.

Bild nicht mehr verfügbar.

Augusto Pinochet, Los Boldos

Anders ging es dem demokratischen Chile 2006, als nur 16 Jahre nach Ende seiner Diktatur jener Mann friedlich starb, der im Stadion-KZ von Santiago Gegner zu Tode quälen ließ, in dessen Namen Menschen aus Flugzeugen geworfen und Kinder ihren angeblich subversiven Eltern gestohlen wurden. Mit dem Ableben Augusto Pinochets (1973–1990) traf, wie so oft, das Persönliche das Politische. Ein Ehrengrab stand nicht nur für Präsidentin Michelle Bachelet, deren Vater unter Pinochet gefoltert wurde, nicht zur Debatte. Militärische Ehren waren das höchste der Gefühle.

Die Armee wiederum erfüllte den Wunsch des verblichenen Putschisten nicht, Asche in Kasernen zu verstreuen. Stattdessen wurde sie bei seinem Wochenendhaus in Los Boldos aufbewahrt. Diskret, aber nicht unehrenvoll – die Geschichte könnte als beispielhaft für den Umgang mit Exdiktatoren gelten, wären nicht 2011 neue Details bekanntgeworden. Unbekannte hatten das Gelände zu einer Marihuana-Plantage gemacht. "Eine Überraschung", kommentierte Pinochets Tochter Lucía Pinochet Hiriart verbittert.

Saddam Hussein, Tikrit (?)

Wie aber geht ein Staat mit einem gerade erst abgesetzten Diktator um, den er selbst zum Tode verurteilt hat? Im Falle Saddam Husseins (1979–2003), der nach seinem Prozess 2006 gehängt wurde, erstaunlich nachgiebig. Iraks Regierung verhinderte nicht, dass Anhänger den toten Saddam in seine Heimat Tikrit verbrachten, wo zu seinen Ehren eine Gedenkhalle erbaut wurde. Mehr als "zwei bis drei Besucher" am Tag gab es aber selten, schrieb die New York Times ein Jahr später.

2015 sprengten offenbar schiitische Milizen, die zur Verteidigung gegen die herannahende IS-Miliz in der Stadt waren, das Monument des sunnitischen Potentaten – sie selbst machen einen Luftangriff der Regierung verantwortlich. Ob seine Überreste sich noch immer am Gelände befinden, gilt als unsicher.

Benito Mussolini, Predappio

Ebenfalls abhandengekommen war 1946 vorübergehend Benito Mussolini (1922–1945). Zwar beerdigten ihn die Behörden in einem unmarkierten Grab, nachdem er 1945 im norditalienischen Giulino von Partisanen getötet worden war. Ein faschistischer Aktivist entdeckte die Überreste trotzdem, grub sie aus und versteckte sie in Kirchen und Klöstern. Letzte Ruhe fand der "Duce" nach seiner Auffindung in der Familiengruft in Predappio.

Das war als Zugeständnis der jungen Regierung an frühere Faschisten gedacht, entwickelte sich aber bald zu einem Worst-Practice -Fall der Vergangenheitspolitik. Mittlerweile ist die Ruhestätte des Diktators mit faschistischen Insignien und einer riesigen Totenmaske geschmückt. Und sie wurde zum Wirtschaftsfaktor für die Kleinstadt in der Emilia-Romagna. Andenken wie schwarze Hemden und Duce-Uhren sind in Predappio allerorten zu haben. Rund 100.000 Neofaschisten sollen es jedes Jahr sein, die Zeit und Geld investieren. Bürgermeister Giorgio Frassineti ließ 2017 zwar mit dem Plan aufhorchen, ein Dokumentationszentrum zu errichten, doch die Wähler wollten es anders. Sie ersetzten den Sozial demokraten bei der Wahl Ende Mai 2019 durch Roberto Canali, der unter anderem von der rechten Lega unterstützt wird.

Engelbert Dollfuß, Wien

Zwischen Verehrung, Vergessen und Distanz liegt auch jene Lösung, die sich für den austro- faschistischen Kanzler Engelbert Dollfuß (1932–1934) fand, der 1934 von Naziputschisten ermordet worden war: im Gebiet des sehr Österreichischen. Erst 2012 regten die Grünen an, dem Diktator ein bis dahin bestehendes Ehrengrab am Hietzinger Friedhof zu entziehen – eine Empfehlung, die eine Historikerkommission später an die für Gräber zuständige Stadt Wien weiterreichte. Allzu hohe Wellen brauche die Debatte um den letzten Ruheort des Diktators schließlich wirklich nicht zu schlagen, argumentierte man dort. Wiener Lösung: Statt als Ehrengrab gilt Dollfuß’ letzter Ruheort seither im Beamtensprech als "historische Grabstätte".

Ohnehin, hieß es, sei der Ort nie offiziell als Ehrengrab gewidmet worden. Man bezahle zwar die Miete, habe auch die Pflege übernommen – dies aber doch nur, weil die Witwe des Faschistenkanzlers die Stadt darum gebeten habe. Damit sei nun aber Schluss.

Auch für Diktatoren gilt: Der Tod ist eben ein echter Wiener. Und vielleicht illustriert das Beispiel auch besonders gut, dass die Debatte oft eine über Symptome ist. Staaten, die ihre Vergangenheit wirklich bewältigt haben, müssten alte Dämonen weder verstecken noch beschämte Ausflüchte für die Pflege ihrer Gräber suchen – nicht zuletzt deshalb, weil gut verheilte Wunden kaum noch aufgerissen werden können. (Manuel Escher und Florian Niederndorfer, 6.6.2019)