Städte legen sich Strategien zurecht, wie sie gesehen werden wollen, etablieren ein Gesicht, das sie touristisch vermarkten können. Gelegentlich verfestigt sich diese Sichtweise und beginnt dann sogar die Wahrnehmung der Einwohner zu infiltrieren. Wiens touristenfreundliche Oberfläche umfasst grob gesprochen das 18. und 19. Jahrhundert und vor allem den Anfang des 20. Jahrhunderts – "um 1900", heißt das dann immer sehr charmant. Aller Glanz von Maria Theresia bis zu den emotional-rührselig verwertbaren Kapricen einer Kaiserin Sisi werden dabei ausgeschlachtet. Mozartkugeln und Lipizzaner-Äpfel krönt man mit einem Häubchen Jugendstil und ein wenig Entwicklung der Psychoanalyse, wenn es denn tiefschürfend werden soll, und dem einen oder anderen frühen Gemeindebau, wenn Soziales gefragt ist. Aber ist das wirklich alles?

Versuchen wir es für einen Moment mit alternativer Geschichtsschreibung: Stellen sie sich vor, die Babenberger hätten im frühen 12. Jahrhundert irgendeinen anderen Ort am ehemaligen römischen Donaulimes als Residenz auserkoren. Wien war vor dem babenbergischen Erweckungskuss etwas verschlafen, höflich ausgedrückt – komatös träfe es besser. Vielleicht wäre aus dem bisschen Siedlung eine Stadt geworden, vielleicht wäre aus einer bescheidenen Stadt mehr geworden – vielleicht aber auch nicht. An dieser historischen Weggabelung war kurzfristig alles in Schwebe, und die Möglichkeit, gar nicht erst zu werden beziehungsweise einfach in frühmittelalterlicher Bedeutungslosigkeit zu verbleiben und sogar weiter abzusteigen, war greifbar.

Der Weg in Richtung Weltstadt

Die Babenberger waren es, die aus diesem "möglicherweise" eine hochmittelalterliche Gewissheit schmiedeten und letztendlich auf lange Sicht den Weg in Richtung Weltstadt einschlugen. Stellt sich die provozierende Frage an die Wiener Kulturpolitik, an Vermarkter und Touristiker: Wie gut kann eine Präsentation einer Stadt ohne die frühen Wendepunkte sein, ein Auftritt, der wenig bis gar kein Bewusstsein für die Vorstufen und absolut notwendigen ersten Kapitel vom Legionslager bis zur Babenberresidenz erkennen lässt? Und warum eigentlich diese etwas eingeschränkte Sichtweise?

Das Antwort ist leider simpel: Wien präsentiert sich vorzüglich über das, was sichtbar und leicht erreichbar ist. Wie wäre es also, ganz in diesem Sinne, mit ein paar recht offensichtlichen Orientierungspunkten, die etwas weiter in Wiens Vergangenheit führen als die üblichen 300 Jahre?

Römische Steine in der Salvatorgasse

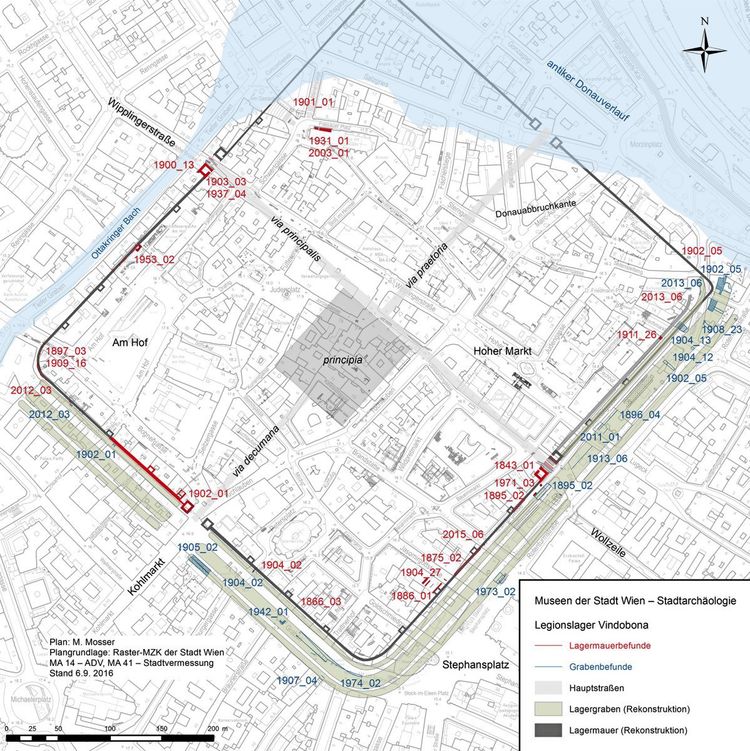

Dass sich der Verlauf der Legionslagermauer im Stadtbild noch abzeichnet, ist leidlich bekannt. Man kann die Konturen abgehen, die Ausmaße erschließen. Das Problem ist lediglich das Fehlen jeglicher physischer Überreste der Mauer selbst. Aber ist dem so? Nun, die Mauer selbst steht tatsächlich nicht mehr zur Verfügung, aber ihre spätantike Version hat uns ein paar Steine in der Salvatorgasse hinterlassen. Nach einer Hangrutschung im 3. Jahrhundert nach Christus kam es zu Adaptionen – immerhin musste man ja auch dem neu entstandenen Verlauf des Geländeabbruchs zur Donau hin gerecht werden. Die Überreste der spätrömischen Lagermauer unter der Kirche Maria am Gestade stammen also aus der Zeit nach den tragischen Gebietsabtretungen an den Flussgott. Das Mittelalter hat durch Steinraub und Ankuscheln beziehungsweise Daraufstellen offenbar sein Bestes getan, nichts mehr für uns übrig zu lassen, auf Umwegen haben sich aber doch ein paar Steine dieses Mauerabschnitts durch die Zeiten gerettet. Im Sockelbereich der Häuser Salvatorgasse 9–11/Stoß im Himmel 3 eingemauert, künden diese römerzeitlichen Quader von der Wiederverwendung derselben im Mittelalter.

Stubenfenster in der Griechengasse

Wiens Mittelalter steckt vorzüglich versteckt in den Häusern. Nehmen sie die berühmten Neidhartfresken im Haus Tuchlauben 19. Dort ist das Spätmittelalter bis in den ersten Stock hinauf hinter einer recht zarten barocken Fassade verborgen.

Oft genug geht auch der eingeborene Wiener vorbei, ohne dieses mittelalterliche Juwel zu würdigen. Es geht aber noch viel offensichtlicher: Das Haus Griechengasse 4 zeigt eine wunderschöne Fenstergruppe, die einmal eine mittelalterliche Stube erhellt hat.

Für jeden sichtbar thront sie wiederum auf der Höhe des ersten Stocks und legt nicht nur formschönes Zeugnis mittelalterlicher Architektur ab. Diese Fenstergruppe ist auch ein Repräsentant einer Revolution in der Wohnkultur. Die Stube als rauchfreier Raum, beheizt durch einen Kachelofen, war der erste Sprung zur ungeräucherten Aufwärmung nach der Fußbodenheizung der Römer.

Ein mittelalterliches Pflaster auf der Freyung?

Ein paar faule Eier gibt es leider auch im Körbchen. Lassen Sie sich kein Mittelalter einreden, wo es ganz sicher nicht zu sehen ist: Das Pflaster auf der Freyung als Oberflächenzivilisierung um 1200. Vergessen sie es!

Vermutlich einfach gedankenloser Kulturoptimismus, basierend auf alten Forschungsergebnissen, der in diesem Fall versucht, das Wiener Hochmittelalter etwas fortschrittlicher darzustellen, als es war. Durchgehende Pflasterung von Straßen und Plätzen ist vor dem (ausgehenden) Spätmittelalter hierorts nicht zu erwarten.

Die Kuh in der Bäckerstraße

Einer meiner Favoriten ist die mit dem Wolf Backgammon spielende Kuh in der Bäckerstraße aus dem 16. Jahrhundert. Gar nicht besonders versteckt, findet sich diese Darstellung auf der Fassade des Hauses Bäckerstraße 10/Essiggasse 4.

An Interpretationen mangelt es nicht, persönlich finde ich entzückend, dass die Kuh eine starke Lesebrille trägt, mit der sie sich wohl auf das Spiel konzentrieren, aber keinen besonders scharfen Blick auf ihren Gegenspieler haben kann. Ob das ein beabsichtigter Teil der verklausulierten Botschaft gewesen ist, ist sicher eine gute Frage. Diese Botschaft ließe sich reziprok aber auch auf das durchschnittliche Auftreten der Wien-Vermarktung anwenden. Die Highlights sind da, man muss sie nur finden, und eine prominentere Präsentation täte gewiss niemandem weh.

Und um zum Abschluss wieder bei den Babenbergern vorbeizuschauen: Sie wissen sicher, dass Am Hof im Palais Collalto noch ein Rundturm steckt, der vermutlich irgendwie Teil der Residenz gewesen ist. Nein? Ja haben Sie nicht die entsprechende Hinweistafel gelesen? Sie schütteln den Kopf? Verständlich: Es gibt keine!

Vielleicht habe ich Ihnen gar nichts Neues erzählt, und das sind alles liebgewonnene Details einer Stadt, die Sie bis zu ihren tiefsten Fundamenten hinunter kennen. Möglicherweise war Ihnen das eine oder andere auch tatsächlich nicht bewusst. Nun sehe ich es als Aufgabe des Archäologen, Kunsthistorikers und Historikers, die dunkleren – sprich weniger bekannten – Winkel für Sie auszuleuchten, und das tun wir im Rahmen unserer Mittel auch eifrigst und in Fortsetzung.

Wien ist vielschichtig

Eine provokante Frage sei allerdings dennoch erlaubt. Die Vermarktung einer Stadt ist die eine Sache, ein kosmetisches Problem sozusagen. Das generelle Verständnis für ihre Geschichte, Untiefen und Sternstunden eine ganz andere. Denn in einem Punkt sollten wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Es ist ziemlich sinnlos, ein begrenztes Geschichtsverständnis für die letzten hundert Jahre drängend einzufordern und sich zu wundern, weshalb das nur sehr beschränkt funktioniert. Geschichtsverständnis lässt sich nicht maßgeschneidert ab 1800, 1900, 1933, oder was auch immer einem vorschwebt, abrufen. Es wird ganz grundsätzlich ausgebildet – oder eben nicht.

Wien ist vielschichtig und hat bedeutend mehr Gesichter als der römische Gott Janus – und dabei gibt es da sogar eine Variante mit drei Antlitzen. Nur wenn Wiener ebenso wie interessierte Besucher diesen vielen Facetten und ihrer Erforschung einen entsprechenden Wert zubilligen, werden "höhere" Ebenen vielleicht nachziehen und einem vollständigen Geschichtsbild mit allem Licht und Schatten gegenüber einer glitzernden Collage ausgesuchter Fragmente den Vorzug geben. (Ingeborg Gaisbauer, 13.6.2019)