Langsam wird es eng: Mindestens 24 mehr oder minder aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten sind es, die sich bisher beworben haben, 2020 für die Demokraten gegen US-Präsidenn Donald Trump anzutreten. Und während die Fülle an neuen, teils unbekannten und jedenfalls diversen Gesichtern lange als Bonus gesehen wurde, ist mittlerweile klar: Die Partei muss bald einen Weg finden, ihr Feld zumindest ein bisschen auszudünnen. Sonst droht der vielstimmige Chor gegen die plumpen, aber klaren Botschaften Trumps unterzugehen, der morgen, Dienstag, ebenfalls offiziell seine Wiederwahlkampagne startet (siehe der Text unseres Korrespondenten Frank Herrmann) – in Wahrheit den rüden Wahlmodus aber nie verlassen hat.

Bisher sind die Versuche des Democratic National Comittee (DNC), der Dachorganisation der Demokratischen Partei, aber zaghaft geblieben. Und so steht Mitte kommender Woche, wenn in Miami die erste Vorwahldebatte über die Bühne geht, ein Mammutprogramm an: 20 Kandidatinnen und Kandidaten treten zu einem ersten Abklopfen an, nur vier sind an der niedrigen Hürde aus Umfragezustimmung und Spendenmindestbetrag gescheitert, die die Organisation vorgegeben hat. Um zumindest ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen, hat die Partei die Debatte auf zwei Tage (26. und 27. Juni) aufgeteilt, wobei an beiden Tagen zehn stärkere und schwächere Kandidaten Meinungen austauschen sollen.

Fundis gegen Realos

Es wird eine Herausforderung, dabei die Diskussion nicht aus den Fugen geraten zu lassen – für die Antretenden ebenso wie für die Partei. Denn schon der bisherige Wahlkampf hat gezeigt: So sehr die Demokraten öffentlich ihre Einigkeit gegen Trump betonen, so wenig sind die internen Wunden aus den vergangenen Jahren verheilt. Jene Differenzen, die 2016 zur desaströsen Niederlage beigetragen haben – sie können schnell wieder zutage treten.

Die Spaltung zwischen offensiver linker Politik und vorsichtigem liberalem Gedankengut, für die das Duell Bernie Sanders gegen Hillary Clinton damals beispielhaft stand, hat sich nicht beheben lassen: Im Gegenteil fühlt sich der linke Flügel von Sanders’ anhaltenden Teilerfolgen und dem Ergebnis der Midterm-Wahlen 2018 in seiner Auffassung bestärkt, dass Amerika einen grundlegenden Wandel brauche. Das kommt nicht nur Sanders selbst entgegen, sondern auch der Senatorin von Massachussetts, Elizabeth Warren, die sich als Kritikerin der Finanzindustrie einen Namen gemacht hat. Und es beflügelt die gesellschaftsprogressive Senatorin Kaliforniens, Kamala Harris, die auch zum Kreis der Chancenreichen zählt.

Zu den alten Differenzen mit dem Parteiestablishment drohen außerdem neue hinzuzukommen: Jay Inslee, Gouverneur des Staates Washington, gilt im Kampf um die Präsidentschaft zwar als chancenlos, sein Insistieren darauf, eine ganze TV-Debatte der drohenden Klimakatastrophe zu widmen, legte aber offen, dass vielen Konkurrenten diesbezüglich eine komplette Strategie fehlt.

Und dann ist da noch die Altersfrage: Pete Buttigieg, 37-jähriger Bürgermeister der verschlafenden Stadt South Bend in Indiana, gilt als bisherige Überraschung des Wahlkampfs. Als weitgehend Unbekannter war er mit dem Versprechen angetreten, als Kandidat der jüngeren Generation, die sich vom "alten Washington" nicht angesprochen fühlt, eine Stimme zu geben. Das hat funktioniert. Umfragen sehen ihn in einer respektablen Position, in vielen TV-Talkshows durfte er seine Ideen erklären.

Bild nicht mehr verfügbar.

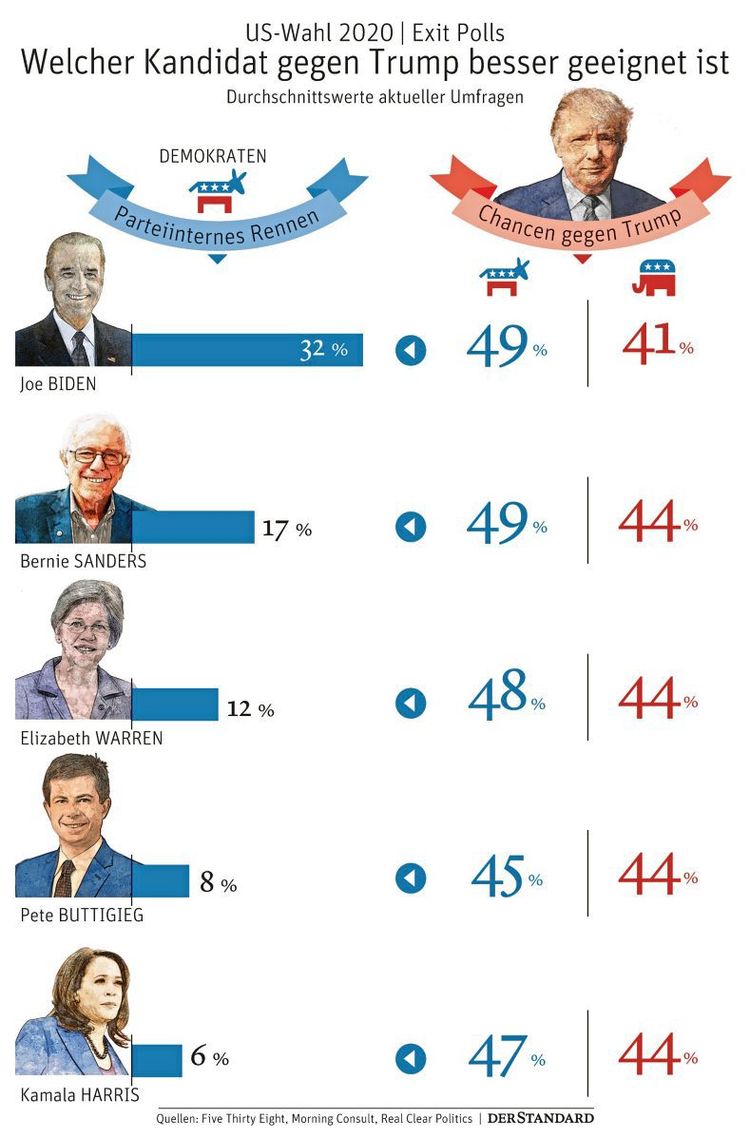

Dennoch bleibt das große Paradox: Jener Mann, der in allen Umfragen führt, gilt weder als sehr progressiv, noch könnte man ihm nachsagen, durch seine persönlichen Attribute dem Ruf nach neuer Politik Folge zu leisten: Joe Biden ist 76 Jahre alt, weiß, männlich und war acht Jahre Vizepräsident. Und selbst wenn man dies alles ausblendet – seine 36 Jahre währende Karriere als Senator des Staates Delaware ab 1973 würde ihn kaum mit dem Attribut des frischen Windes ausstatten können, den viele Wählerinnen und Wähler wünschen. Und doch: Biden führt in allen Umfragen.

Gewählt wird, wer gewählt wird

Wie aber passt es nun zusammen, dass eine Partei, die Veränderung und Aufbruch symbolisieren will, sich anschickt, das bekannteste aller Gesichter auf ihr Podium zu heben? Dafür gibt es mehrere Erklärungsansätze. Zum einen den einfachsten: Viele Demokratinnen und Demokraten stehen weniger weit links als der Großteil der Kandidaten. Im Zweifel bleibt ihnen allen nur Biden als Kandidat, dessen Politik keine Überforderung verursacht. Das mag bei den Demokraten nicht zu einer absoluten Mehrheit reichen – für eine relative reicht es allemal. Zweitens aber geht es um das, was in Amerika "electability" heißt – die Wählbarkeit. Biden gilt als sicherste Bank, um 2020, wenn es dann gegen Donald Trumps geht, das Duell um die zahlreichen US-Amerikanerinnen und -Amerikaner zu gewinnen, die sich als Teil der Mitte sehen. Experimente mit Kandidaten, die vielleicht weniger wählbar sind – das wollen viele nicht.

Doch noch hat der Vorwahlkampf ja kaum begonnen. Und ein neuer Schub an Umfragen, der in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurde, deutet an, dass die Dinge im Fluss sind: In einer landesweiten Erhebung des Instituts YouGov ist erstmals Elizabeth Warren auf Platz zwei vorgerückt, sie hat Bernie Sanders überholt. Und in Iowa, wo am 3. Februar 2020 die erste Vorwahl ansteht, kämpfen sowohl Warren als auch Buttigieg gegen Sanders um Rang zwei. Allen Befragungen ist auch gemeinsam: Biden hat an Unterstützung verloren. (Manuel Escher, 17.6.2019)