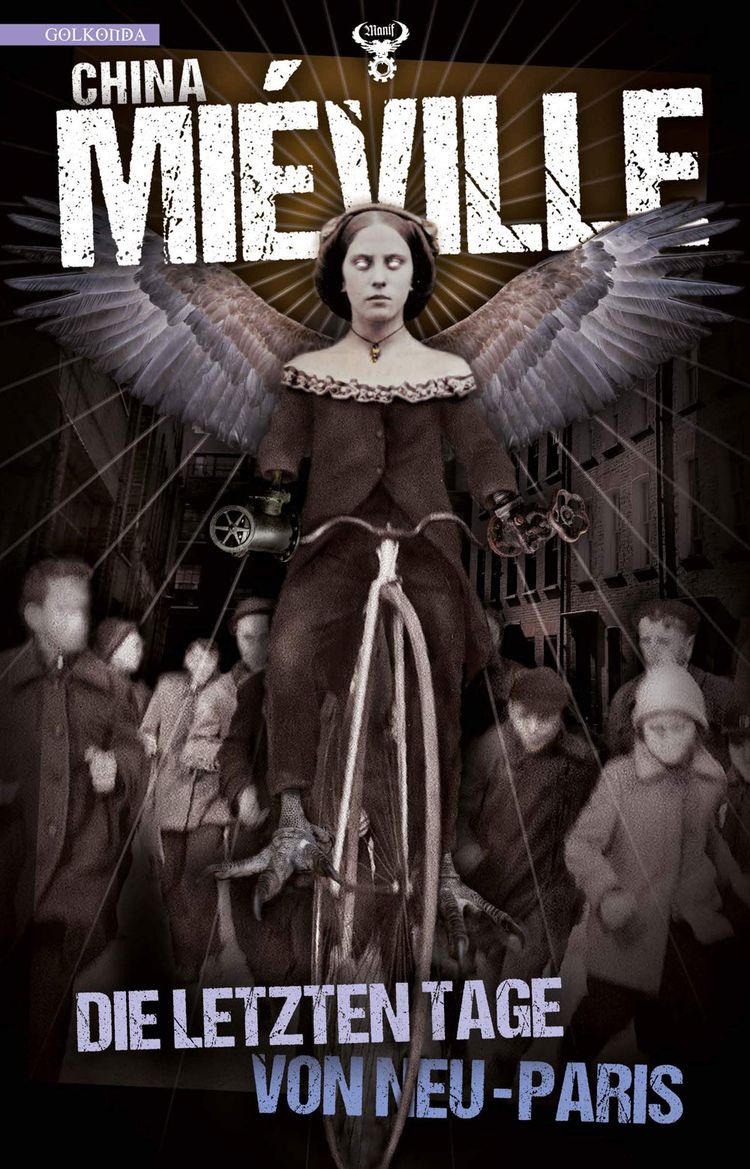

Wer Michael Marraks "Der Kanon mechanischer Seelen" schon für abgefahren hielt, sollte sich besser anschnallen – denn China Miéville legt noch mal eins drauf. Seine Novelle "Die letzten Tage von Neu-Paris" beginnt damit, dass eine Fahrrad-Zentaurin(!) durch eine Barrikade der Nazis pflügt. Denn so sieht im Paris des Jahres 1950 der Alltag aus, nachdem dort die S-Bombe hochgegangen ist und sich sämtliche Werke des Surrealismus körperlich manifestiert haben. Das Ergebnis ist eine ultradichte Packung aus anarchischem Spaß und scharfem Intellekt – also ganz das, was man sich von Miéville erhofft.

Handle with care

Eine Anmerkung vorab: Im mächtig langen Anhang des Bands listet der Autor auf, welche real existierenden Kunstwerke jeweils die Inspiration für die in der Handlung auftauchenden Monstrositäten waren. Es sind viele, der Bogen reicht von Max Ernst und Man Ray über (natürlich) René Magritte und Salvador Dalí bis zu Meret Oppenheim und André Breton. Und es sind keineswegs nur Gemälde, sondern auch Gedichte oder ein historisches Spaß-Manifest zur "Verschönerung" von Paris, das etwa den Vorschlag enthielt, die untere Hälfte des Eiffelturms zu entfernen (der nun in Neu-Paris tatsächlich in der Luft schwebt).

Dieser Anhang bietet einen hochinteressanten Einblick in die Geschichte des Surrealismus. Ich würde allerdings empfehlen, ihn tatsächlich erst nachträglich zu lesen und nicht während der Lektüre als Fußnoten-Sammlung zu nutzen. Ansonsten wird man vor lauter Vor- und Zurückblättern noch meschugge; erst recht, wenn man kaum den Impuls unterdrücken kann, anschließend auch gleich eine Image Search zu starten.

Im Hexenkessel

Die Erzählung gliedert sich in zwei Zeitebenen. Im Jahr 1950 wird der Irrsinn längst als die neue Normalität akzeptiert. Die Nazis – immer noch nicht beseitigt – haben Paris unter Quarantäne gestellt, und auch im Stadtinneren verlaufen Fronten. Manche Viertel werden von der Wehrmacht gehalten, andere von der Résistance, dazwischen toben die völlig unberechenbaren Kunstwerke herum. Und als wäre das noch nicht genug, haben die Nazis auch noch Dämonen aus der Hölle heraufbeschworen. Die allerdings – origineller Einfall – über ihre Verbannung an die Oberfläche todunglücklich sind. (Diese Kombination kommt übrigens nicht von ungefähr: Zwischen Surrealismus und Okkultismus gab es stets erstaunliche Querverbindungen, wie uns der Anhang vor Augen führen wird.)

In diesem brodelnden Kessel muss sich nun Hauptfigur Thibaut behaupten, ein junger Angehöriger der kleinen Widerstandsgruppe La Main à plume. Zu ihm gesellt sich eines Tages die US-Amerikanerin Sam, die den Alltag in Neu-Paris mit ihrer Kamera dokumentieren will. Zwangsläufig ergibt sich daraus die fragile Art von Beziehung, wie sie nur zwischen Kriegsberichterstattern oder Katastrophentouristen und direkt Betroffenen entstehen kann: "Sie können sich nicht vorstellen, wie es war, die Wochenschauen zu sehen." – "Nein. Ich war zu sehr damit beschäftigt, ein Teil der Wochenschauen zu sein."

Vor der Bombe

Die zweite Zeitebene ist im Jahr 1941 angesiedelt, als sich der Geschichtsverlauf unserer Welt und der von Neu-Paris noch nicht aufgespalten haben. Für diese Gabelung wird eine historische Figur sorgen, deren Leben selbst wie der Stoff eines bizarren Romans klingt. Der US-amerikanische Raketeningenieur Jack Parsons war ein Mitbegründer des heute zur NASA gehörenden Jet Propulsion Laboratory – und zugleich ein eingeschworener Okkultist aus dem Umfeld von Aleister Crowley. Er hatte eine Affäre mit der späteren Ehefrau von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard, wurde von den beiden aufs Kreuz gelegt, der Spionage verdächtigt und sprengte sich schließlich 1952 unter mysteriösen Umständen mit seinem Heimlabor in die Luft. Uff!

In Miévilles Version kommt Jack während des Zweiten Weltkriegs nach Europa, um den legendären Golem gegen die Nazis zu entfesseln. Allerdings bleibt er in Vichy-Frankreich hängen und ist bald reichlich angewidert vom symbolischen Widerstand, den die dortigen Surrealisten-Grüppchen leisten. Miéville thematisiert in seiner Novelle die Kunst als ungezügelte Kraft der Kreativität, ja des Lebens selbst. "So, wie es um die Stadt steht, gibt es da nicht Wichtigeres als Poesie?": Thibaut und seine Kampfgefährten, die tagtäglich surrealistische Poesie als Kaiju durch Paris stampfen sehen, finden auf diese Frage naturgemäß eine andere Antwort als Jack, der die Künstler als Stutzer verachtet und nach handgreiflicheren Lösungen sucht. Die S-Bombe tickt, doch wem von beiden gibt sie Recht?

Fremdheit mit Wiedererkennungswert

Nicht zuletzt demonstriert Miéville in "Die letzten Tage von Neu-Paris" die Macht des Worldbuildings. Denn blicken wir hinter die bizarre Oberfläche, werden wir viele konventionelle Genre-Motive wiederfinden. Da hätten wir etwa die Hauptfigur mit der besonderen Gabe (anders als die anderen Menschen wird Thibaut von den Kunstwerken nicht attackiert), das Spiel mit verdeckten Identitäten oder den Umstand, dass die Nazis ausschließlich in ihrer beliebtesten Rolle auftreten – nämlich als Red Shirts.

Ebenfalls ein gängiges Muster ist die bevorstehende Eskalation. Über die Jahre hat sich in Neu-Paris ein Gleichgewicht eingestellt – ein brisantes zwar (mit Dämonen, Monstern, Schießmichtot), aber eben doch ein Gleichgewicht. Und das droht nun zerstört zu werden, weil der ominöse Fall Rot bevorstehen soll. Fieberhaft warten wir auf die Antwort, was da wohl dahinterstecken mag. Wenn es dann endlich so weit zu sein scheint, denkt man zunächst: naja ... ehe dann erst das eigentliche Unding auf den Plan tritt. Und das wird ebenso zwangsläufig wie genial sein.

Mitreißend kreativ und hochpolitisch, China Miéville ist hier in Bestform unterwegs. Und was Altfans besonders freuen dürfte: Der Schauplatz nennt sich zwar Neu-Paris, doch mit urbanem Irrsinn, politischem Widerstandsgeist, seltsamen Mischwesen und Manifestationen des Ideellen hatten wir es schon seinerzeit in New Crobuzon zu tun, der Stadt aller Städte in den beliebten "Bas Lag"-Romanen aus Miévilles Anfangsjahren. Es ist ein bisschen wie heimkommen.