Große Wörter wie "Legende" oder gar "Held" werden für Astronauten aus den frühen Jahren der bemannten US-amerikanischen Raumfahrt recht oft gebraucht. Sei es Alan Shepard, der erste Amerikaner im Weltraum, John Glenn, der Erste, der die Erde in einem Raumschiff umkreiste, oder Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond: Jeder von ihnen genoss diesen Status. In all den Weltraumprogrammen, die die Nasa abwickelte, ob sie nun Mercury, Gemini, Apollo oder Space-Shuttle hießen, gab es aber auch zahlreiche Ingenieure und Techniker, die für die in der Öffentlichkeit nicht so sichtbaren Arbeiten am Boden, in den Werkstätten und Kontrollzentren zuständig waren. Der heute 80-jährige Bob Sieck ist einer von ihnen.

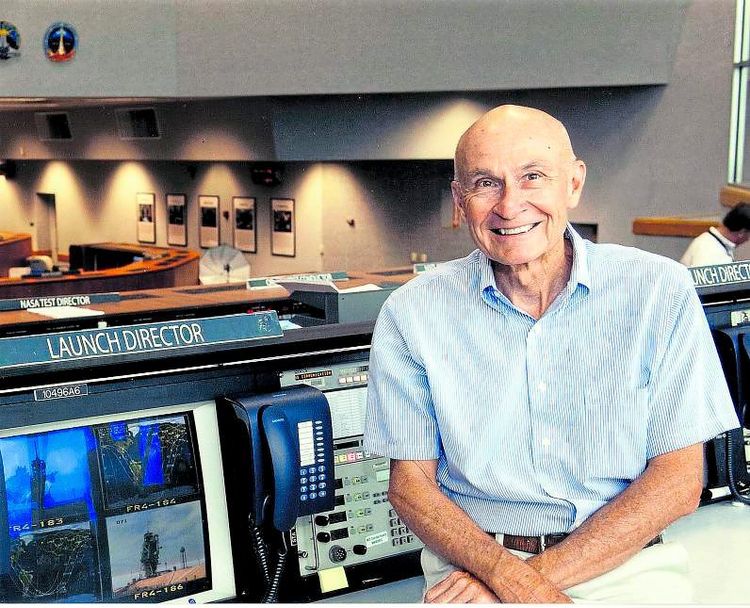

Er begann 1964 bei der Nasa, erlebte als Ingenieur sowohl das Gemini- als auch das Apollo-Programm und war schließlich Launch Director des Spaceshuttle-Programms. Seine Ruhe und Gelassenheit selbst in schwierigen Situationen gelten innerhalb der Nasa bis heute als legendär. Kollegen gaben ihm den Spitznamen "Part the clouds", wie das Portal space.com schreibt. Die Raketenstarts, die er verantwortete, teilten die Wolken.

Kurz bevor sich die erste Mondlandung am 20. Juli zum 50. Mal jährt, macht er mehrmals wöchentlich, was er seit seiner Pensionierung 1999 am allerliebsten tut: Oral History. Er erzählt, wie die abenteuerlichen Pionierjahre der bemannten Raumfahrt, die 1960er-Jahre, aus seiner Sicht verliefen – und er hat nicht gerade wenig zu erzählen. DER STANDARD sprach mit ihm auf Vermittlung des Office of Science and Technology (OST) Austria in Washington per Telefon.

STANDARD: Wie kamen Sie denn überhaupt zur Raumfahrt?

Sieck: Als ich ein kleiner Junge war, schien die Welt, wie Sie wissen, um vieles simpler als heute. Es gab für uns kein Fernsehen, es gab noch lange kein Internet, keine Mobiltelefone – und die Telefone, die wir verwendeten, hatten Wählscheiben. Mein Vater war Elektrotechniker, ich hatte auch eine gewisse Freude am Zusammenbauen von Dingen, also schien es logisch, Electrical Engineering zu studieren. Den größten Einfluss auf mich hatte aber die Übersiedlung meiner Eltern nach Florida, nachdem die Russen 1957 Sputnik, den ersten Satelliten, ins All schickten und offenbar einen Vorsprung in der Entwicklung derartiger Technologien hatten. Ich erinnere mich an diese Zeit noch sehr gut, das Land war in Aufregung, von Florida aus wurden Raketen gestartet – und genau das machte mich neugierig. Ich hatte ein großes Interesse an Astronomie, an dem, was rund um uns im Universum passiert. Und in dieser Aufbruchszeit war es für mich logisch, dabei sein zu wollen.

STANDARD: Am Beginn Ihrer Karriere waren Sie Spacecraft Engineer bei Gemini, dem Vorläuferprogramm von Apollo. Sie arbeiteten am Kennedy Space Center. Was waren Ihre Aufgaben?

Sieck: Das erste bemannte Raumfahrtprogramm, Mercury, war gerade beendet worden, Gemini wurde gestartet – und die Nasa wusste relativ wenig über die Auswirkungen der Raumfahrt auf die Physis der Astronauten. Ich war dem Bereich Medical Engineering zugeordnet. Da ging es darum, Systeme zu entwickeln, die die Gesundheit der Astronauten überwachen konnten, den Herzschlag, die Atmung. Sie wurden von uns mit Sensoren vollgepflastert. Ich war damals als Biomedical System Engineer für das Equipment verantwortlich, das genau dafür entwickelt wurde. Das waren Technologien, die später auf der Erde im medizinischen Alltag Verwendung fanden und wahrscheinlich vielen Menschen das Leben retteten. Der Zweck von Gemini war ja, die Dinge, die wir brauchten, um jemanden sicher zum Mond und wieder zurückzubringen, zunächst im Orbit zu testen. Wir untersuchten, welche Folgen es hat, wenn ein Raumfahrer zwei Wochen im All ist oder wenn einer von ihnen einen Außenbordeinsatz hat.

STANDARD: Gleich nach Gemini kam Apollo, zunächst mit einigen unbemannten Tests. Änderte sich damit Ihr Job?

Sieck: Die Mission war eine ganz andere. Beim Apollo-Programm ging es darum, die Technologien so gut wie möglich zu verstehen und, wenn nötig, zu verbessern. So lange, bis wir uns sicher waren, dass sie das taten, was ihre Bestimmung war: Menschen sicher zum Mond und wieder zurückzubringen. Zu diesem Zweck sammelten wir mit Computersimulationen Daten und schickten während der tatsächlichen Mission Berechnungen von Abweichungen an die Astronauten, damit sie in Abstimmung mit uns Entscheidungen treffen konnten.

STANDARD: Trotz einiger Tests kam es aber im Jänner 1967 zu einer großen Katastrophe. Bei einem Bodentest brach Feuer aus, alle drei Astronauten, die in der Kapsel waren, starben. Wie kam es dazu?

Sieck: Der Schock saß uns lange in den Knochen – und wir wussten: Nach jahrelanger Arbeit, sieben Tage die Woche, 24 Stunden täglich, hat das Technikerteam offenbar einige Details nicht wahrgenommen, die den dreien das Leben kosteten. Wir sahen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Lukensystem dieser Kapsel machte zum Beispiel das Öffnen von außen unmöglich. Das wurde für die nächsten Starts geändert und führte zu deutlich mehr Sicherheit für die nächsten Apollo-Raumfahrer.

STANDARD: Wie war das damals für Sie, als der Crew von Apollo 8 die ersten Mondumkreisungen einer bemannten Raumkapsel gelang? Können Sie sich an Ihre Gefühle erinnern? Und was dachten Sie im Jahr darauf, als Armstrong den Mond betrat?

Sieck: Ich war sehr fokussiert und habe meine Gefühle zurückgehalten. Es ging ja auch darum, sie alle wieder heil und unversehrt zurückzuholen. Wir hatten alle diese Mission, dieses Ziel, das Kennedy 1961 benannte, verinnerlicht, wir lebten dafür. Es war so, als würden wir beim Militär sein, nur keine Uniformen tragen. Als Armstrong den Mond betrat, saß ich mit meiner Familie vor einem Schwarz-Weiß-Fernseher. Meine Schwiegereltern waren damals in der Schweiz oder in Österreich, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls berichteten sie, dass auch dort jeder, der die Möglichkeit besaß, vor einem Fernsehgerät saß. Man musste das einfach sehen, es war mehr als irgendeine Fernsehübertragung von einem x-beliebigen Event.

STANDARD: Das Selbstvertrauen der Nation war ja durch den Vietnamkrieg und gesellschaftliche Umbrüche angeknackst. War der Erfolg von Apollo 11 eine Art Therapie?

Sieck: Möglicherweise. Die Botschaft war jedenfalls klar: Sie besagte, dass wir als Nation mit technischer Unterstützung alles schaffen können, wenn wir uns gemeinsam anstrengen, und der westliche demokratische Weg erfolgreicher ist als jener der Sowjetunion und des Ostens.

Bild nicht mehr verfügbar.

STANDARD: Welche Erfahrungen aus der Apollo-Zeiten nahmen Sie für Ihre Arbeit als Launch Director des Space-Shuttle-Programms mit?

Sieck: Um es kurz zu sagen: Der Teufel liegt im Detail. Wenn man denkt, dass alles gut läuft und keine Probleme auftauchen können, dann sollte man noch einmal auf alle Einzelheiten schauen. Und letztlich habe ich während der Apollo-Zeit gelernt: Man muss seinem Bauchgefühl folgen. Wenn es sich seltsam anfühlt, dann stimmt meistens wirklich etwas nicht. So habe ich 52 Space-Shuttle-Starts geleitet. Nicht jedoch jenen der Challenger, die 1986 bei einem tragischen Unfall kurz nach dem Start explodierte, wodurch alle sieben Besatzungsmitglieder getötet wurden. Ich wurde danach zum zweiten Mal in die Position berufen, um den Prozess des Starts zu reorganisieren. Als der nächste Start dann glückte, war das einer der emotionalsten Momente im Laufe meiner Karriere.

STANDARD: Haben Sie nach dieser Katastrophe oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt Zweifel gehabt? Und gedacht, dass Roboter vielleicht im All besser aufgehoben wären als Menschen?

Sieck: Wir brauchen beides: Astronauten und Roboter. Maschinen allein sind für viele Arbeiten zu langsam. Natürlich ist es gefährlich, und selbst mit den besten Technologien gibt es immer ein Restrisiko. Ich bin aber überzeugt, dass die bemannte Raumfahrt weiterhin Sinn hat, auch was eine Reise zum Mars betrifft. Man muss sich überlegen, ob man den Planeten besiedeln will und mit der Entwicklung neuer Technologien wie damals zu Zeiten von Gemini und Apollo das Leben hier auf der Erde verbessern möchte. Das ist letztlich der Zweck von Exploration: Wenn eine Spezies immer an einem Ort bleibt, kann sie sich nicht weiterentwickeln. Deswegen war der Mensch immer ein Entdecker. (Peter Illetschko, 17.7.2019)