Im Gastkommentar bewertet der Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger den Zwischenbericht der FPÖ-Historikerkommission: Statt kritischer Selbstbeschau werden eigene Verdienste herausgestellt und Verfehlungen hinwegrelativiert.

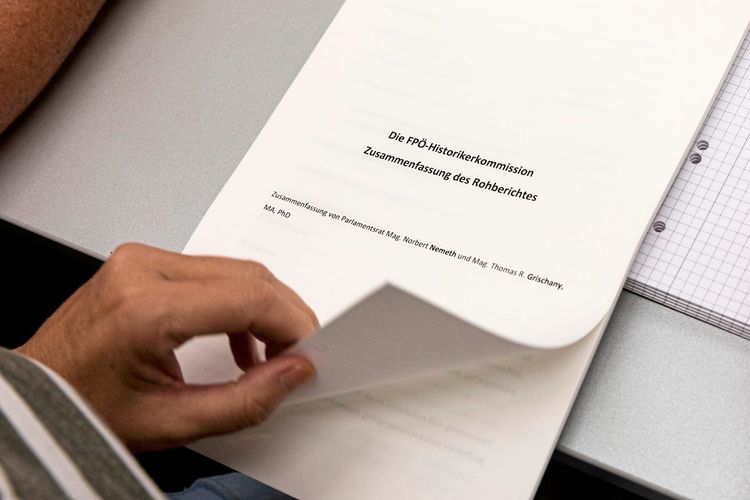

Die FPÖ ist die besterforschte Partei Österreichs. Angesichts dessen war die entscheidende Frage hinsichtlich ihrer Historikerkommission von Anfang an nicht, was diese Kommission herausfinden wird, sondern vielmehr, was sie einzugestehen bereit ist. Mit Blick auf das am Montag vorgelegte Summary lässt sich sagen: offenbar nicht allzu vieles. Dabei ist selbstverständlich die Möglichkeit einzukalkulieren, dass der Endbericht mehr hält, als seine Zusammenfassung verspricht. Eventuell sind die Autoren der Presseunterlage schlichtweg sehr ungeschickt im Zusammenfassen.

Ebenso ist es angebracht, die Verdienste der geleisteten Arbeit zu würdigen: dass sie – wenn auch spät und aus PR-Erwägungen – überhaupt in Angriff genommen wurde; dass das Ergebnis sehr umfangreich geraten ist, auch wenn man offenbar viele Seiten an Fragen verwendet, die der Partei niemand gestellt hat, um die eigentlich erwünschten Botschaften unterbringen zu können. Nicht zuletzt zu würdigen ist das eine oder andere Eingeständnis historischer Fakten, die zwar seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen, die in einem freiheitlichen Papier zu lesen aber dennoch erfreulich ist.

Fehlende Unabhängigkeit

Vieles an der vorgelegten Arbeit ist dagegen kritikwürdig, beginnend schon bei den Rahmenbedingungen, unter denen sie entstand. So kommt die schon im Vorfeld beklagte fehlende Unabhängigkeit von der Partei nicht nur im Autorenkreis zum Ausdruck – tatsächlich wird keine einzige Zeile des über 1000 Seiten starken Endprodukts aus der Feder einer Frau stammen -, sondern auch im Summary, deren Koautor und damit Message-Kontrolleur der amtierende freiheitliche Klubdirektor ist.

Inhaltlich beginnen die Probleme schon mit der in der Zusammenfassung ausgewiesenen Leitfrage, ob die FPÖ "ein historisches Naheverhältnis zur NSDAP" aufweise. Sie grenzt die Untersuchung von vornherein beträchtlich ein, indem sie die mannigfaltigen – ideologischen, personellen und organisatorischen – Berührungspunkte und Überschneidungen der FPÖ mit dem Rechtsextremismus nach 1945 (ob neonazistisch oder nicht) außen vor lässt.

Der Zugang, das Verhältnis der FPÖ zum Nationalsozialismus auf drei Ebenen zu untersuchen, ist in seiner Ganzheitlichkeit zumindest der Idee nach begrüßenswert. Die formelle Ebene ist freilich trivial: Selbstverständlich ist die FPÖ formal keine Nachfolgepartei der NSDAP und war nie eine "nationalsozialistische" Partei. Wäre sie es, hätte sie nie gegründet werden dürfen (oder aber längst verboten werden müssen).

Für die personelle Ebene ist davon auszugehen, dass der renommierte Historiker Michael Wladika eine solide Arbeit abgeliefert hat, auch wenn sich in der Zusammenfassung seines Beitrags einige merkwürdige Passagen finden. So wird etwa mit Fritz Stüber ausgerechnet ein Mann, der einst gereimte Oden an den Führer und noch gegen Kriegsende Durchhalteartikel verfasste, als Beispiel dafür angeführt, "dass jemand nicht unbedingt aus der 'Nazi-Ecke' kommen musste, um eine betont nationale Agenda zu betreiben".

Unterbelichtete Kontinuitäten

Die Auseinandersetzung Thomas Grischanys mit der "materiellen" Ebene – ideologischen Berührungspunkten zwischen FPÖ und NSDAP – ist von Relativierung, Rechtfertigung und Ausblendung geprägt. Dies gilt insbesondere für die völlig unkritische Auseinandersetzung mit dem freiheitlichen Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft, das Norbert Hofer 2011 nach kurzem Intermezzo unter Haider zurück ins Parteiprogramm holte. Die Frage, ob die FPÖ, wenn nicht nazistisch, so vielleicht doch eine rechtsextreme Partei sei, wird kurz angerissen, nur um sie handstreichartig zu entsorgen: Nein, das sei nicht der Fall. Weshalb nicht, wird weder begründet, noch findet eine Auseinandersetzung mit dahingehenden Argumenten von Kritikerinnen und Kritikern statt.

Um die Behauptung des nicht-rechtsextremen Charakters der FPÖ aufrechterhalten zu können, müssen ideologische Kontinuitäten unterbelichtet bleiben, Verbindungslinien zu rechtsextremen Akteuren im In- und Ausland ignoriert und die bis heute immer wiederkehrenden "Einzelfälle" zu ebensolchen erklärt werden. Letztere kämen zudem nur unter "untergeordneten Funktionären" vor. Wer diese Darstellung mit der Realität in Fühlung bringen will, schlage nach unter Karlheinz Klement, Werner Königshofer, Barbara Rosenkranz, Martin Graf oder Johannes Hübner (um nur einige rezentere Beispiele anzuführen).

Nichts legt über die Unabhängigkeit und Schonungslosigkeit der Kommissionsarbeit beredteres Zeugnis ab als die Frage, wem die Kommission die Beurteilung des Umgangs der Partei mit den vermeintlichen Einzelfällen überantwortet hat: niemand anderem als dem amtierenden Generalsekretär ebendieser Partei. Dass dieser zu dem Schluss kommt, die FPÖ habe "in substantiellen Fällen immer entschlossen durchgegriffen", darf nicht überraschen. Eine schonungslose Evaluierung hätte freilich anderes ergeben: dass in vielen, gerade in hochrangigen Fällen bis zur x-ten Entgleisung gewartet wurde; dass häufig kein Rücktritt oder Ausschluss erfolgte, sondern die jeweilige Person still entschwand, um nicht selten wenig später ein Comeback zu feiern; und dass in anderen Fällen der Rückzug nicht mit einem Fehlverhalten, sondern ebenso bösartigen wie grundlosen "Hetzkampagnen" argumentiert wurde – begleitet von expliziten Solidaritätsbekundungen der Parteispitze.

Kein Denkanstoß

Die Zusammenfassung des Rohberichts endet sinnigerweise mit jener Botschaft, die das Publikum eigentlich mitnehmen soll: dass nämlich "die Geschichte der FPÖ als einer staatstragenden und demokratischen Partei (...) auch als wichtiger Beitrag zur Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik gewürdigt werden (sollte)" (jener Republik also, die man noch in den 90er-Jahren überwinden wollte).

Ist die FPÖ also, wie Kommissionsleiter Wilhelm Brauneder bei der Präsentationsveranstaltung anmerkte, "eine Partei wie nahezu jede andere auch"? Dem ließe sich manches entgegnen, allen voran aber dieses: Keine andere Parlamentspartei nach 1945 hat sich über Auschwitz hinaus programmatisch zum NS-Ideologem der "deutschen Volksgemeinschaft" bekannt. Die FPÖ tut dies bis heute und erhielt dafür durch die Arbeit der Historikerkommission offenbar keinen Denkanstoß, sondern vielmehr die Absolution. (Bernhard Weidinger, 6.8.2019)