Rein evolutionsbiologisch gesehen ist der Mensch ein Jäger. Er sieht ein Ziel, fokussiert es und versucht es zu treffen. So denken auch Mediziner im Kampf gegen Krebs. Jahrzehntelang waren die Blicke der Forscher dabei auf die bösartig gewordenen Zellen gerichtet. Man untersuchte sie, entfernte sie operativ oder mit Bestrahlung und entsandte eine Vielzahl unterschiedlicher Medikamente in den Körper, um die Zellen auszurotten.

Das Problem: Krebszellen sind körpereigene Zellen, also eine Art Systemfehler in der riesigen Zellproduktionsmaschine, die sich Organismus nennt. Es gab Kollateralschäden, die Nebenwirkungen von Therapien. Vor allem: Es gibt ganz unterschiedliche Entartungen und dementsprechend auch viele Angriffsziele – mit einer ganzen Armada zielgerichteter Therapien.

Krebszellen lernen

"Wir dürfen nicht nur die Krebszellen beachten, sondern auch deren Umfeld", sagt Ulrich Jäger, Vorstand der Universitätsklinik für Hämatologie an der Medizinischen Universität Wien, und meint das Immunsystem, das in einem gesunden Organismus für Ordnung in der Zellproduktion sorgt. Dabei werden gerade große Fortschritte erzielt: "Immuntherapien sind ein Paradigmenwechsel in der Krebstherapie."

Was er damit meint: Medikamente, die die Krebszellen direkt angreifen, führten oft lediglich zu Teilsiegen. Denn es gibt Patienten, deren Krebszellen entweder lernen, sich medikamentösen Angriffen ganz zu widersetzen, oder es im Laufe der Zeit schaffen, die therapeutischen Angreifer auszutricksen.

Was das für Patienten und Patientinnen bedeutet: Sie haben trotz Behandlung nach einer bestimmten Zeit immer wieder Rückfälle, der Tumor kommt zurück. In der Onkologie ist das prinzipiell keine besonders gute Nachricht. Denn es heißt: Die Erkrankung kann höchstens in Schach gehalten werden und geht nie wieder weg.

Mit eigenen Mitteln schlagen

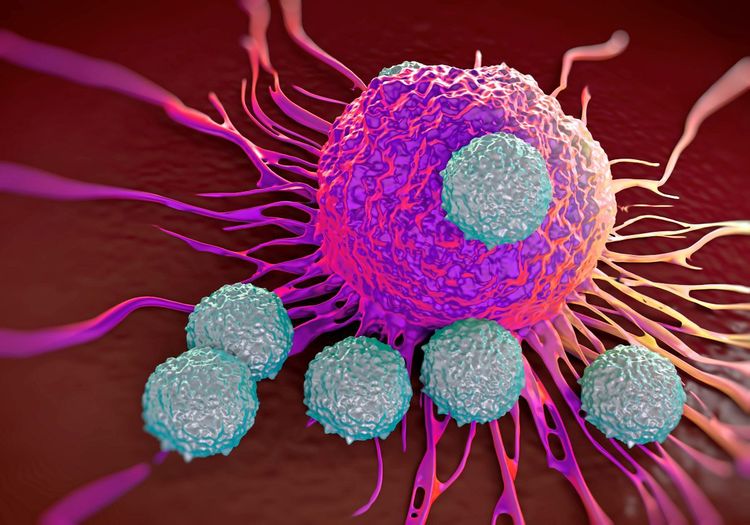

Doch jetzt gelingt es zunehmend, Krebs mit körpereigenen Abwehrmitteln zu schlagen. Konkret geht es um die T-Zellen, weiße Blutkörperchen, die im Körper patrouillieren und für Ordnung sorgen. Sie sind quasi die Spürhunde für Probleme, seien es Krankheitserreger, die von außen in den Körper eindringen, oder aus dem Ruder gelaufene Zellteilungsprozesse.

T-Zellen wandern hin und lösen das Problem. So sollte es sein, doch bei Krebskranken haben diese wichtigen Spürhunde offensichtlich ihren Riecher verloren. Sie erkennen gewisse Rezeptoren an der Oberfläche von Krebszellen nicht – statt so wie vorgesehen hochkomplexe Prozesse in Gang zu setzen, die die Krebszellen in den Selbstmord, die Apoptose, treiben, gebieten sie dem Wachstum keinen Einhalt.

An diesen schwächelnden T-Zellen arbeiten derzeit Legionen von Forschern. "Es gibt verschiedene Arten, diese T-Zellen wieder scharfzumachen, und alle haben etwas wirklich grundsätzlich Neues an sich", sagt Jäger. Einer der größten Hoffnungsträger gegen Krebs sind die gentechnisch veränderten CAR-T-Zellen, eine tatsächlich auf den Patienten zugeschnittene Therapie, die todgeweihte Leukämiekranke wieder gesund gemacht hat.

Lebendige Medikamente

"Es sind lebendige Medikamente im Körper", sagt Jäger und meint T-Zellen aus dem Blut von Patienten, die entnommen, genetisch verändert und dann wieder zurücktransferiert werden. Wie das Genom der T-Zellen verändert wird? Zum Beispiel durch Viren, die als Transporter zur Einschleusung von Zellabschnitten dienen. Es sind neue Werkzeuge zur Krebsabwehr.

Für alle Nichtbiologen: Das menschliche Immunsystem hat sich über Jahrtausende durch Bakterien und Viren weiterentwickelt, insofern ist das Einschleusen fremden Genmaterials im Baukasten des menschlichen Genoms ein quasi natürlicher Vorgang. Allerdings kommen CAR-T-Zellen so in der Natur nicht vor, deshalb auch ihr Name: CAR steht für "chimärischer Antigen-Rezeptor" – Chimären sind Mischwesen aus unterschiedlichen biologischen Bereichen.

Vom Endstadium zur Heilung

Jägers Fachbereich, die Hämatologie, profitiert besonders von den CAR-T-Zellen. Es war ein Fall einer eigentlich unheilbaren Leukämie-Erkrankung, die das ganze Potenzial der lebendigen Medikamente aufzeigte: Die siebenjährige Emily Whitehead hatte eine besonders aggressive Form von Akuter Lymphatischer Leukämie (ALL), die auf keine der Therapien mehr reagierte. Als Patientin des Children's Hospital of Philadelphia bekam sie als erstes Kind die neuen CAR-T-Zellen – und war 20 Tage später frei von Blutkrebszellen.

Und sie ist es sieben Jahre danach immer noch. Auf der weltweit größten Krebskonferenz in Chicago Asco im Juni dieses Jahres feierte sie ihr "7 years cancer free"-Jubiläum. Ihr Fall galt schnell als exemplarisch und löste einen Boom in der pharmazeutischen Forschung aus. Heute sind zwei solcher Therapien für verschiedene Formen von Blutkrebs im Einsatz.

Am Wiener AKH haben bis heute 14 Patienten im Rahmen klinischer Studien (also vor einer breiten Zulassung) CAR-T-Zellen erhalten. Sieben der Patienten, so Jäger, leben bis heute, weil ihre neuen T-Zellen die Krebszellen nachhaltig eliminiert zu haben scheinen. "Es geht darum, T-Zellen und Tumortarget zusammenzubringen – die entsprechenden Rezeptoren auf der Immun- und Krebszelle spielen dabei eine Schlüsselrolle", sagt Jens Hasskarl, der die klinischen Aktivitäten des Pharmakonzerns Celgene im Kampf gegen das Multiple Myelom in Europa koordiniert.

Versteckt und unsichtbar

Zwar gibt es gegen das Multiple Myelom am Markt viele potente Medikamente, die die Erkrankung in Schach halten können, doch offensichtlich versteckt sich die Krankheit und bricht dann immer wieder aus.

"Minimal Residual Disease" (MRD) ist der Fachbegriff für Krankheiten, die zwar da, aber klinisch nicht nachweisbar sind. "Die Myelom-Zellen verstecken sich im Knochenmark, wir sehen sie im Blutbild nicht, aber sie bleiben dort", sagt Michele Cavo vom Seràgnoli Institute of Hematology Sant'Orsola in Bologna, der sich stark dafür ausspricht, Myelom-Patienten nicht erst im Endstadium, sondern viel früher mit CAR-T-Zellen zu behandeln.

Seine Hypothese und die vieler Wissenschafter lautet, dass CAR-Ts in Bereiche vordringen, die für menschliche Messmethoden unsichtbar sind und deshalb die Krankheit im Keim ersticken. "CAR-Ts würde Patienten viele Strapazen ersparen", so Cavo.

Finanzielle Risikobeteiligung

"Schön wäre, wenn Medikamente nichts kosten würden", sagt Jäger und spricht damit ein ökonomisches Dilemma an. Eine Infusion kostet derzeit um die 300.000 Euro. Das ist teuer, aber es gibt bei aggressivem Lymphdrüsenkrebs eine Chance von fast 50:50, dass mit einer einzigen Infusion die Erkrankung langfristig zurückgedrängt wird. Solche Beträge sprengen jedoch Medikamentenbudgets und sind eine Belastung für das solidarisch finanzierte Gesundheitssystem.

Hämatologe Jäger gibt aber zu bedenken, dass Krebstherapien, die über viele Jahre verabreicht werden, das System oft ähnlich teuer kommen. CAR-Ts zwingen die Verantwortlichen, Krankheitskosten im Verhältnis zu ihrem möglichen Nutzen zu sehen und für längere Zeitspannen zu kalkulieren. "Auch Organtransplantationen sind kostenintensiv", gibt Jäger zu bedenken.

Weil CAR-Ts aber nur bei 50 bis 60 Prozent der Patienten erfolgreich sind, werden in Europa gerade auch Modelle zur finanziellen Risikobeteiligung zwischen Bezahlern und Pharmaindustrie erwogen: "Pay by performance" ist der Fachbegriff. Allerdings "lernen wir aus jedem Therapieversagen", wirft Hasskarl ein und sieht dies als Teil der klinischen Forschung, die allein von der Industrie getragen wird.

Bisherige Erfahrungen

Apropos Erfahrung: Mit jedem neuen Patienten wächst das Wissen um die Wirkung der chimärischen Zellen. Folgende Beobachtungen wurden gemacht:

1.) Wenn CAR-T-Zellen gegen Krebs wirken, dann immer in den ersten sechs Monaten nach der Verabreichung.

2.) Es kann, muss aber keine Nebenwirkungen geben. Bei manchen Patienten kommt es zu einer kurzzeitigen Überreaktion des Immunsystems mit hohem Fieber – ein Zeichen, das die CAR-Ts ihre Arbeit erledigen. Dieser sogenannte Zytokinsturm kann intensivmedizinisch beherrscht werden.

3.) Je weniger Tumorzellen im Körper sind, umso besser wirken die lebendigen Medikamente. Deshalb wird den Patienten vor den CAR-Ts oft auch noch eine Chemotherapie verabreicht.

4.) Wenn Krebszellen bereits Tumoren gebildet haben, dann "scheinen die T-Zellen sich schwerzutun, ins Innere vorzudringen", sagt Jäger – und das sei eine Hürde, an der gearbeitet wird, um das auffrisierte Immunsystem auch bei soliden Tumoren zum Einsatz bringen zu können.

5.) Es gibt ein breites Spektrum an Möglichkeiten, diese T-Zellen wieder scharfzumachen, das heißt: auch viele Anwendungsmöglichkeiten, zu denen auf Hochtouren geforscht wird.

T-Zellen die Brille aufsetzen

Jemand, der seit 30 Jahren ebenfalls auf dem Gebiet der T-Zellen forscht und dabei einen anderen Ansatz verfolgt, ist der Münchner Wissenschafter Peter Kufner, dessen ehemaliges Unternehmen Micromet 2012 vom US-Konzern Amgen gekauft wurde. "T-Zellen sind die perfekten Killerzellen", sagt auch er, hat aber tausende Male im Labor Situationen beobachtet, in denen die Killer ganz offensichtlich blind gegenüber entarteten Zellen geworden zu sein scheinen.

"Wir setzen den T-Zellen wieder die Brille auf", erklärt er die von ihm und seinen Kollegen entwickelte "Bite"-Technologie. Bite steht für "bispezifische T-Zell-Engager" – es sind unterschiedliche Antikörper, die gegen eine Reihe von Krebserkrankungen in Entwicklung und aktuell gegen Akute Lymphatische Leukämie im Einsatz sind.

Im Gegensatz zu den CAR-T-Zellen, die genetisch verändert in den Körper transfundiert werden und dort verbleiben, sind die bispezifischen Zellen eine Art Adapter, die es schaffen, T-Zellen und Krebszellen zusammenzubringen. "Match Maker", also Verkuppler, nennt sie Kufner und meint ein Verfahren, das die nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionierenden Rezeptoren auf der Oberfläche von Krebs- und T-Zellen koppeln kann – um dann die Krebszelle zu vernichten.

Zelluläres Abwehrsystem

Was die Forscher bemerkten: Das Immunsystem braucht eine Weile, bis es in die Gänge kommt – man musste es schaffen, die bispezifischen Zellen im Organismus zu halten, damit die T-Zellen aufmerksam werden und losschlagen. "Wir wussten lange nicht, wie wir es schaffen können, diese Zellen zu beeinflussen", sagt Kufner, dessen Forschungsarbeit auf manipulierten Säugetierzellen fußt.

Der Vorteil der Bites gegenüber CAR-T-Zellen: Sie verschwinden nach verrichteter Arbeit wieder aus dem Körper und sind zudem kostengünstiger. "Zwischen diesen beiden Ansätzen gibt es keine Konkurrenz", betont Kufner – es gehe vielmehr darum, auszuloten, wann welche Art von T-Zell-Therapie zum Einsatz kommen soll. So sieht es auch Jäger, der jedoch auch einen Blick in die Zukunft wagt.

Ein Fernziel der Forscher seien "Universal T-Cells", also ein zelluläres Abwehrsystem, unabhängig von den körpereigenen Zellen, eine Art Blaupause für Killerzellen, die bereits vorgefertigt sind. Auch an einer Reihe von Impfungen würde gearbeitet, bei der T-Zellen mit einem bestimmten Rezeptor gegen Krebs ausgestattet werden. Ihnen allen liegt biotechnologische Hightech-Forschung zugrunde.

Immunsystem optimieren

Überaus interessant findet Jäger deshalb auch Unternehmen wie Miltenyi Biotech, die an Maschinen arbeiten, mit denen die Zellen von Krebspatienten in der Zukunft unmittelbar an der Klinik modifiziert werden können – dass CAR-Ts teuer seien, liege daran, dass sie in nur wenigen Zentren produziert würden.

Lebendige Medikamente, sagt Jäger, könnten das Denken rund um Krankheit und Gesundheit verändern. Das Immunsystem würde optimiert – in der Art eines evolutionären Prinzips könnte so das Menschsein über Generationen hinweg verändert werden. (Karin Pollack, CURE, 23.8.2019)