Sie hat Pässe aus Indien und den USA, Kenntnisse in sieben Sprachen und ist weltweit an Universitäten und in wissenschaftlichen Organisationen tätig. Die Sozialanthropologin Shalini Randeria nimmt sich auch in ihrer Forschung stets globaler Themen an: soziale Bewegungen, postkoloniale Gesellschaft, transnationales Recht, ökologische Gerechtigkeit. Seit 2015 ist sie Rektorin am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien. Derzeit forscht sie zu Reproduktion und Bevölkerungspolitik – und was das mit Demokratie zu tun hat.

STANDARD: Wenn von Geburtenraten die Rede ist, geht es schnell auch um die Sorge des "Aussterbens" einer gewissen Bevölkerung. Rechte schüren immer wieder Ängste vor einem "Bevölkerungsaustausch". Sie sprechen in diesem Zusammenhang von Bevölkerungspanik. Wie meinen Sie das?

Randeria: Ich spreche von demografischer Panik, weil in verschiedenen Ländern auf unterschiedlichste Weise mit Bevölkerungswachstum bzw. -schwund Panik gemacht wird. Während man mit der sogenannten "Überbevölkerung" in Ländern Afrikas oder Südasiens hier wie dort Ängste schürt, werden in einigen osteuropäischen Ländern sinkende Geburtenraten für den "Bevölkerungsschwund" verantwortlich gemacht und Gegenmaßnahmen auf Kosten von Frauenrechten gesetzt. Den Begriff "Bevölkerungsaustausch" mit seinen rassistischen Untertönen und der Fantasie einer vermeintlich "reinen" Herkunft hört man nicht nur hierzulande, sondern auch in Frankreich oder bei den "White Supremacists" in den USA. Diese suggerieren das Bild, dass das Boot zwar zu voll sei, aber nicht genug Europäer oder weiße Amerikaner darin säßen – eine schizophrene Sichtweise, die Hans Magnus Enzensberger als demografische Bulimie bezeichnet hat.

STANDARD: Auch in Österreich werden Zuwanderer für ihren Kinderreichtum kritisiert, auf der anderen Seite ist Bevölkerungswachstum unabdingbar, um Sozialsysteme aufrechtzuerhalten. Was steckt dahinter?

Randeria: Generell ist zu beobachten, dass sich bei Zuwanderern die Geburtenrate innerhalb von ein bis zwei Generationen an jene der Mehrheitsbevölkerung angleicht. Insofern verringern sich diese Unterschiede im Lauf der Zeit. Auffallend ist aber, dass die Panik über zu viele Migranten in genau jenen Ländern zu hören ist, wo es in bestimmten Bereichen einen Arbeitskräftemangel gibt. Ungarn ist mit einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert, jedoch nicht primär durch eine sinkende Geburtenrate, sondern durch die Auswanderung von einer halben Million gutqualifizierter junger Leute, die das Land verlassen haben, seit Orbán an der Macht ist. Anstatt politische Verantwortung für diese Abwanderung zu übernehmen und mit einer vernünftigen Migrationspolitik gegenzusteuern, reagierte die Regierung mit der Einführung eines "Sklavengesetzes", das es Arbeitgebern erlaubt, 400 Überstunden im Jahr einzufordern und die Bezahlung dafür bis zu drei Jahre zurückstellen. Zudem dürfen Genderstudies nicht mehr gelehrt werden – als ob das die Geburtenrate erhöhen würde.

Bild nicht mehr verfügbar.

STANDARD: Sie sagen: "Reproduktion ist Politik" und sprechen von einem Backlash, was Frauen- und Abtreibungsrechte betrifft. Inwieweit nimmt die Politik Einfluss auf den Körper der Frau?

Randeria: Es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die bevölkerungspolitische Auswirkungen haben, etwa implizit über Kindergeld und Steuerrabatte für kinderreiche Familien oder explizit über gesetzlich verordnete Sterilisierungen wie jahrelang in China. Großzügiges Kindergeld unabhängig vom Einkommen zu verteilen ist eine populistische Maßnahme, die darauf abzielt, die Geburtenrate zu erhöhen. Frauen, die keine Kinder oder nur eine kleine Familie wollen, werden in einigen Ländern Osteuropas als Verräterinnen abgestempelt, die ihre patriotische Pflicht vernachlässigen würden. Auch beim Thema Abtreibung sind in vielen Ländern große Rückschritte zu verzeichnen, allen voran in den USA. In einem Bundesstaat nach dem anderen wird das Abtreibungsrecht unter der Regierung Trump eingeschränkt bzw. de facto abgeschafft. Rechtskonservative und Pro-Life-Organisationen können nun endlich eine Politik durchsetzen, die sie seit Jahren verfolgen. Das führt etwa dazu, dass Organisationen, die Frauen in einer Notlage unterstützen, keine öffentlichen Gelder mehr erhalten.

STANDARD: Welche Rolle spielt die Kirche dabei?

Randeria: In Irland, Polen und vielen südamerikanischen Ländern ist der Vatikan extrem einflussreich. Die Rechte des ungeborenen Kindes werden hier gegen Frauenrechte ausgespielt. Auch die Tatsache, dass Ärzte aus Gewissens- und aus religiösen Gründen Abtreibungen ablehnen können, ohne Betroffene in eine andere Klinik zu überweisen, ist sehr problematisch. Denn das schränkt legale Handlungsoptionen für Frauen ein – ohne dass dabei Gesetze geändert werden müssen.

STANDARD: In westeuropäischen Ländern wird das Drängen auf mehr Nachwuchs subtiler verpackt.

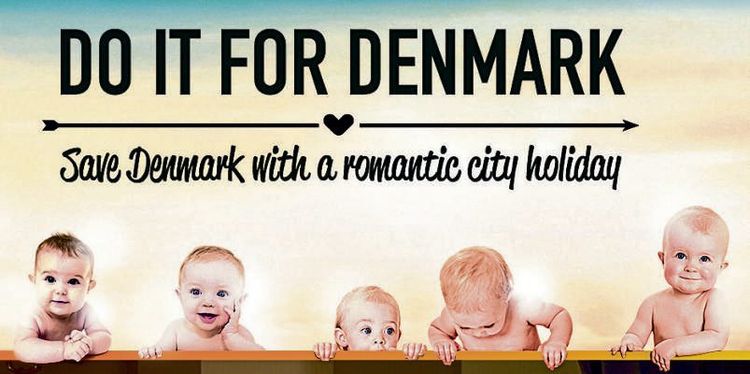

Randeria: Aus Sorge um sinkende Geburtenraten wurde begonnen, den Fokus im Aufklärungsunterricht an Schulen auf Fortpflanzung anstatt auf Verhütung zu legen. Eine dänische Reiseagentur warb mit der Kampagne "Do it for Denmark" ("Tu es für Dänemark") dafür, das Land mit einem Urlaub vor dem Aussterben zu "retten". Denn Studien zufolge hätten die Dänen im Urlaub häufiger Sex. Man muss das natürlich mit Humor nehmen, aber diese Art von Reklame zeigt, welche Resonanz der Diskurs über demografische Fantasien findet.

STANDARD: Ist Bevölkerungspolitik untrennbar mit Nationalismus verknüpft?

Randeria: Jeder Art von Bevölkerungspolitik liegt die Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert von einem geschlossenen Nationalstaat mit ethnisch und religiös homogener Bevölkerung zugrunde. Daher rührt der Gedanke, dass sich eine fixe, auf einem bestimmten Territorium "heimische" Bevölkerung immer wieder auf einem bestimmten Niveau reproduzieren muss, damit die Nation erhalten bleibt – eine Fantasie, die die Geschichte der Ein- und Auswanderung verschleiert. Interessanterweise haben die europäischen Kolonialmächte zunächst versucht, die Fertilität in den Kolonialgebieten zu erhöhen, da sie sich ihrer Arbeitskräfte bedienen wollten. Kaum wurden die Kolonien unabhängig, galten sie plötzlich als "überbevölkert". Private US-amerikanische Stiftungen starteten in den 1950er-Jahren bevölkerungspolitische Programme in Süd- und Südostasien, als befürchtet würde, dass diese Länder durch den Bevölkerungsanstieg jene Rohstoffe und Mineralien, die bis dato exportiert wurden, nun für den eigenen nationalen Bedarf benötigen würden. Konstrukte von "Überbevölkerung" stehen somit auch in einem geopolitischen Kontext.

STANDARD: Es gibt immer wieder Stimmen, die meinen, der Planet könne das Bevölkerungswachstum im globalen Süden nicht tragen. Ein Irrtum?

Randeria: Ich frage mich, wie man Überbevölkerung definiert. Gemessen an der Bevölkerungszahl pro Quadratkilometer sind weite Teile Afrikas komplett unterbevölkert, dagegen Holland und Japan überbevölkert. Gemessen an Konsum und ökologischem Fußabdruck würde jeder von uns im Westen, der weniger Kinder bekäme, die Umwelt wesentlich mehr schonen als ein Kind weniger im Tschad oder in Indonesien. Thomas Malthus' Thesen zur Überbevölkerung, die den Diskurs bis heute prägen, hat Karl Marx bereits mit dem Argument gekontert, dass Überbevölkerung immer relativ sei und zu jedem Zeitpunkt mit der Krise des Kapitalismus einhergehe. Durch die Zerstörung der Lebensgrundlage von Millionen von Menschen durch Landgrabbing, Überfischung und Vernichtung von Agrarflächen für Mineralabbau, durch Kriege und Klimakatastrophen werden diese Menschen überflüssig gemacht. Die Marktwirtschaft vor Ort kollabiert und kann die dortige Bevölkerung nicht mehr versorgen.

STANDARD: Es geht also bei dem Schüren von Ängsten in Bezug auf die Bevölkerungszahlen letztlich um das Ablenken von sozioökonomischen Krisen?

Randeria: Sehr viele Probleme werden auf den Faktor Bevölkerung reduziert. Gibt es Armut, liegt es an zu vielen Armen. Gibt es Hunger, sind zu viele Menschen der Grund dafür. Dabei wissen wir, dass Hungersnöte nichts mit der Bevölkerungszahl, sondern mit Armut, fehlender Kaufkraft und Asymmetrien in der Verteilung von Nahrungsmitteln zu tun hat. Steigen die CO2-Emissionen, haben wir Angst, dass jeder Einwohner Chinas ein eigenes Auto haben könnte. Politisch ist es schwierig, in Europa Konsum einzuschränken oder ein zweites Auto zu verbieten. Da fällt es leichter, Menschen in Afrika oder Asien vorzuhalten, ein weiteres Kind zu bekommen. Dabei wusste schon der französische Philosoph Condorcet – ein Kontrahent von Malthus -, dass es nur einen entscheidenden Faktor gibt, um Geburtenraten zu senken: Bildung der Frauen. Je gebildeter Frauen, desto eher bestimmen sie selbst, ob und wie viele Kinder sie haben – abhängig von den Lebensbedingungen, die sie vorfinden. (Karin Krichmayr, 27.8.2019)