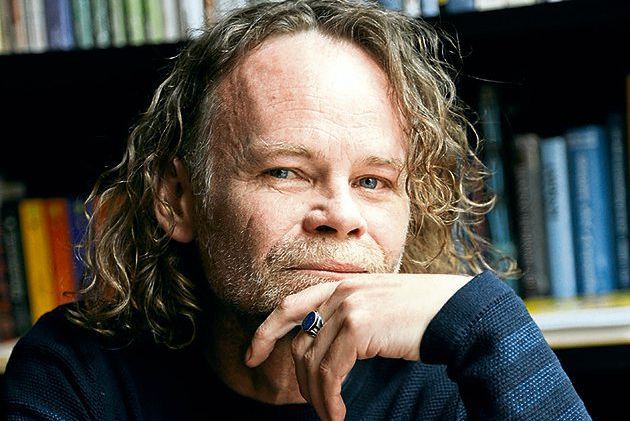

Einem Tiroler Historiker, Mitte vierzig, in jungen Jahren Lyriker, wird in Paris klar: "(...) es gibt nicht nur die eine Biographie, was wir dafür halten, ist ein Ausschnitt, auch Authentizität sucht die Bühne." Ein zentraler Satz im Roman Niemandskinder von Christoph W. Bauer.

Der Ich-Erzähler kehrt nach eineinhalb Jahrzehnten an die Seine zurück, dort hat er eine schwierige Liebe mit Samira gelebt, deren Eltern aus Marokko stammten. Damals verstand er sich als Poet, nun lehrt er an der Universität Innsbruck, wo er über die französischen Befreier oder – je nach Sichtweise – Besatzer ab Kriegsende 1945 forscht, insbesondere über die marokkanische Truppe. Von Samira hat er nichts mehr gehört; als er aber ein Zeitungsfoto sieht, begibt er sich auf eine Spurensuche, die ihn auf vielschichtiges Terrain führt, auch in die eigene Kindheit. Und immer stößt er auf Geschichten der Exklusion.

Reise in frühere Geschichten

Sie drängt Menschen an den Rand, sodass sie schmerzlich spüren, wie sie im eigentlich Eigenen ausgeschlossen werden. Das Foto zeigt die seit langem spurlos abgängige Marianne, die Tochter einer Innsbruckerin und eines marokkanischen Soldaten, eines der Niemandskinder, wie man sie nannte. Der Historiker, der wie Bauer selbst die wenig bekannten Fakten recherchiert, sieht in Marianne Samira. Er begibt sich nach Paris, Marrakesch, erneut Paris, wo Stefan, sein Freund aus Kindertagen, lebt.

Es ist eine Reise in frühere Geschichten, eine historisch grundierte existenzielle Recherche verlorener Zeit, in deren Licht aktuelle Ereignisse von der Schüssel-Haider-Koalition über die Terroranschläge bei Charlie Hebdo und im Bataclan bis Türkis-Blau aufblitzen: ein Gesellschaftsporträt mit lauter Herkunftsgeschichten. "Wie so viele", heißt es über den Vater des Historikers in einem der feinen Sätze, "litt er an den Folgen einer Vergangenheit, deren Schatten sich über sein Leben legten." Stärkere Schatten verdüstern die Existenz der Niemandskinder, deren Väter bald aus Tirol abgezogen wurden und unauffindbar blieben.

Ähnlich wie im Werk Patrick Modianos, auf den im Roman kurz angespielt wird, erscheint zunächst Paris als eine Hauptfigur, sind die Wege in der Stadt Wege der Erinnerung, die auch Joseph Roths Stammlokal, das Café Tournon, berühren. Die Viertel bezeichnen jeweils soziale Situationen, extrem der Unterschied zwischen der Wohnung eines Bobos und der Banlieue, den als unsicher verschrienen Vororten. Dass Samira deren Jargon, das silbenumkehrende Verlan, spricht und die Liebe zu ihr wegen des dauernden Aneinander-Vorbeiredens scheitert, passt ins Bild. Bald aber bringen Tiroler Vorgeschichten sowie die französische Kolonialhistorie ein weiteres Blickfeld, und der Ich-Erzähler relativiert, sein Parisbild folge einem "Mythos, der längst an Strahlkraft eingebüßt hatte". Es sei, sagt der heimische Intellektuelle, auch er eine Existenz gespaltener Herkunft, "keineswegs die Stadt der Liebe, es ist die Stadt der Selbstverliebten".

Immer stärker kommt die Nachkriegszeit in Tirol, kommen Rassismus und Folgen des Kolonialismus ins Bild. So schält sich heraus, dass die Exklusion auf Vorurteilen, Phrasen und fixem Image beruht. Auf diesem Grund muss das seit Walter Benjamin geübte Flanieren ausbleiben; an seine Stelle treten Schritte, die Verlusten nachgehen. Die Suche nach der Vergangenheit gelangt nie ans Ziel, dabei scheinen mitunter die Zeitebenen zu verschwimmen, sodass über deren Grenzen hinweg Verbindungen erstehen.

Schöner Kunstkniff

Dies schafft Christoph W. Bauer in bestechender Konstruktion des zeitlichen Hin und Her. Es ist ein schöner Kunstkniff, dass sich mittels eines überraschenden narrativen Bruchs die Verunsicherung der Figuren auf den Leser, die Leserin zu übertragen vermag: Erst langsam erhellt sich, dass das Ich des fünften Kapitels nicht der bis dahin wirkende Ich-Erzähler ist. So zieht sich eine Struktur der Gegenüberstellung durch den Roman, sowohl im Detail (etwa das Lager Oradour bei Schwaz) als auch im Großen. Mit Samira ging es im Damals nicht um Herkunft und Erinnerung: "(...) die Gegenwart war unsere Bühne, und erst als wir den Blick in die Zukunft richteten, kam uns die Vergangenheit in die Quere." Stefans Pariser Frau lehnt eine Erinnerungskultur, wie sie für den Historiker und seinen Freund überall vorkommt, ab: "Ihr wühlt permanent in der Vergangenheit herum, stellt euch doch dem Heute, wie wär's mit ein bisschen Gegenwartsbewältigung!"

Zu beidem vermag Niemandskinder beizutragen. Ärgerlich ist es nur, dass dem Buch vom Verlag kein adäquater Klappentext zuteilwurde. Wer den geschrieben hat, kann nicht genau gelesen haben, denn simple Inhaltselemente stehen schlichtweg falsch da: Weder ist der Ich-Erzähler "ein junger Mann", noch ist es zehn Jahre her, "seit er zuletzt" in Paris war. Dem wahrlich gelungenen Roman soll es nicht weiter schaden. Er bringt Zustände, Umstände, Gefühlslagen und Figuren nahe, die er "Schiffbrüchige der Zeit" nennt. (Klaus Zeyringer, ALBUM, 7.9.2019)