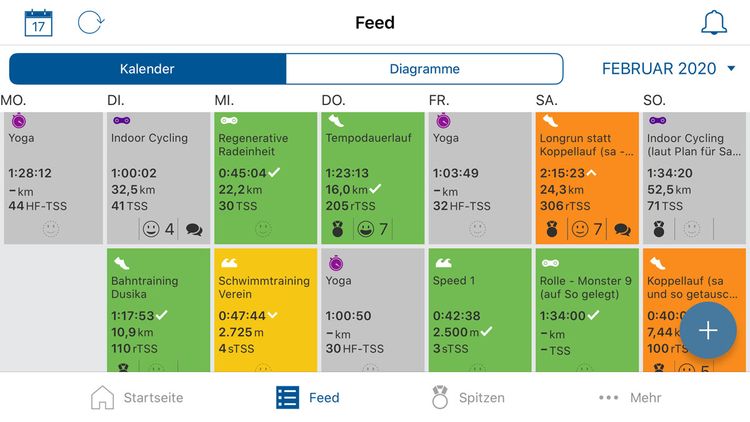

Genauso gut hätte er verlangen können, dass ich einen Marathon in Eliud Kipchoges Zeit renne. Oder schneller. Weil es nämlich egal ist, ob eine Aufgabe drei- oder vierfach unmöglich ist: Einmal "geht nicht" reicht aus. Und dass ich das, was mir Harald in den Plan geschrieben hatte, nie und nimmer derrennen würde, war mir klar, als ich Montagabend die "Training Peaks"-App anklickte: In die schreibt der Coach zu Wochenbeginn, was er für uns ausgeheckt hat.

Manchmal fühlt sich dieses "für" aber eher nach "gegen" an. So wie vergangenen Montag. Für Donnerstag stand da ein Tempodauerlauf: zwei Kilometer einlaufen, zwölf flott und dann zwei lockere Kilometer auslaufen. An sich nicht böse. Bis auf ein Detail: Die zwölf flotten Kilometer, schrieb der Coach, möge ich in einer Fünferpace laufen. Also mit fünf Minuten pro Kilometer.

Es gab eine Zeit, in der ich da "Aha" gesagt hätte – und losgerannt wäre. Aber das war einmal: Ich bin kein 5’00"er-ganz-easy-Läufer mehr. Alter. Bequemlichkeit. 1.000 Gründe: Statt der Fünferpace hätte mir der Coach auch "Mach 1" verordnen können.

Am Dienstag, beim Bahntraining im Dusika-Stadion, fragte ich Harald deshalb, ob er mich verarschen oder umbringen wolle. Oder beides: "Das geht nicht." Doch der Coach sah mich milde und müde lächelnd an: "Tu es einfach." "Spinnst du? Ich bin derzeit froh, wenn ich 5’40" schaffe – 5’00" halte ich keine zwei Kilometer." Harald ging nicht weiter darauf ein: "Lauf dich zwei Kilometer locker ein – und dann renn. Denk nicht drüber nach."

In meinem Kopf poppten gleichzeitig ein Hashtag und ein Gedanke auf: #hateyourcoach – und "Selber schuld: du bezahlst ihn sogar dafür".

Ob ich es nur deshalb oder doch trotzdem versuchte? Keine Ahnung. Im Grunde ist es auch egal. Genauso egal wie die Antwort auf die Frage, wieso ich in aller Herrgottsfrüh in den Prater radelte, um (mir? Harald? Dem Universum?) zu beweisen, dass ich recht hatte. Dass ich es von Anfang an gewusst und gesagt hatte: "Das geht nicht." Ich wusste ja: "Das schaffe ich nicht."

Darüber, wie unlogisch es ist, sich die Kante zu geben, um zu beweisen, dass man das, was von einem gefordert wird, nicht kann, brauchen wir hier jetzt nicht groß zu reden. Oder doch?

Vielleicht ja doch. Denn wenn es um Ehrgeiz und Motivation geht, tickt eben jeder und jede anders: Ich kenne viele Leute, die einfach so trainieren. Aus dem Bauch. Ohne Konzept, ohne Plan – und ohne Infrastruktur. Sie sind damit nicht nur glücklich, sondern auch erfolgreich. Wie auch immer sie "Erfolg" für sich persönlich definieren. Das ist toll.

Die große Mehrheit aber ist anders. Braucht Struktur – oder eben zumindest Pläne: Man definiert Ziele – und arbeitet mehr oder weniger systematisch auf sie zu. Der erste Zehner, Halbmarathon oder Marathon. Die verbesserte persönliche Bestzeit. Die eindrucksvolle Jahreskilometerzahl. Egal: Ziele sind individuell. Und es steht niemandem zu, Träume anderer zu verhöhnen oder zu marginalisieren. Und der Einsatz, den man dafür leistet, ist individuell. Manchmal steht man dann eben um sieben Uhr in der Früh im Prater auf einem Sportplatz.

Das muss nicht jeder verstehen. Und man muss sich dafür auch nicht rechtfertigen – obwohl in der "Ist es dir das wert?"-Frage oft schon eine Wertung implementiert ist:

Wieso etwa ein nicht einmal durchschnittlicher Athlet wie ich (wann hat man eigentlich aufgehört, "Sportler" zu sagen?) jemandem Geld dafür gibt, dass der ihm Trainingspläne schreibt, werde ich immer wieder gefragt.

Schließlich gibt es all das ja auch im Netz. Trainingspläne. Trainingsapps. Youtube-Tutorials. Man müsse nicht einmal suchen – weil längst jeder Sportuhrenhersteller Gratis-Trainingspläne online stelle. Ob ich das denn nicht wisse? Klar weiß ich das.

Ich weiß natürlich auch, dass man auch nach günstigen Standardplänen aus dem Netz oder schlauen Büchern von Gurus, Weltmeistern und Superstars an Form, Ausdauer, Technik und Tempo feilen kann. Auch dass das auch super funktioniert – und dann nur einen Bruchteil dessen kostet, was einer wie ich übers Jahr gerechnet dafür ausgibt, jede Woche einen neuen Plan zu bekommen.

Einen Plan, der auch nur aus Bausteinen und Setzkastenelementen besteht – und in dem dann Tempodauerläufe wie der von letztem Donnerstag aufpoppen. Aufgaben, auf denen für jeden klar ersichtlich das "Das geht nicht"-Etikett klebt.

Aber genau das macht halt den Unterschied aus. Für mich jedenfalls. Andere sind da vielleicht anders. Aber der Plan aus App, Netz oder Buch kennt mich nicht. Hat keine Ahnung, wie ich ticke und funktioniere. Spricht nicht mit mir und kann mich deshalb auch weder kennenlernen noch wirklich einschätzen. Leistungstechnisch, nach nüchternen Zahlen, schon. Aber das allein macht weder mich noch sonst jemanden aus. Hoffentlich. Zum Glück.

Ein Mensch – nicht nur ein Trainer – dagegen macht sich sein eigenes Bild. Lernt, sein Vis-à-vis einzuschätzen. Weiß, was von Aussagen (aber auch Zahlen) zu halten ist – und was nicht: "Denk nicht, renn", hatte mir Harald gesagt. Also trabte ich los – obwohl ich sicher war, dass das, was dann kommen würde, nicht gutgehen würde.

Ich war nicht nur, aber auch deshalb in den Prater gefahren. Das LAZ, der Leichtathletikplatz neben dem Stadion, ist ein perfekter, sehr zentral gelegener Ausgangsort für fast jede Art von Trainingsstunt: Ab sechs Uhr früh funktionieren die Schlüsselkarten. Es gibt Spinde und Duschen – und ob man auf der Bahn im Kreis rennt oder schon nach zwei oder erst 20 Prater-Kilometern hierher zurückkommt, spielt keine Rolle.

Mein – erwartetes – Scheitern würde mit dieser "Homebase" nicht mit einer schmachvollen, aber vor allem nasskalten U-Bahn-Heimfahrt quer durch die Stadt in der Morningrushhour enden, sondern schlimmstenfalls mit einem oder zwei langsamen Auslaufkilometern auf der Hauptallee.

Denn das war der Plan gewesen: die PHA, den Strip, rauf- und runterzuschnüren.

Nur kam es anders. Denn als ich nach meinen zwei wirklich gemütlichen Einlaufkilometern Gas gab, kam ich tatsächlich mühelos auf die im Plan eingeforderte Pace. Einen Kilometer. Zwei. Drei ... Dauerhaft: keine Ahnung wieso, es war einfach so. Auch wenn eine Fünferpace für viele nix Außergewöhnliches ist, war ich doch überrascht: Wo kam das her? Egal: So ein Geschenk muss man annehmen – und wenn es sich gut anfühlt, auch was draus machen. Einfach nur auf der Hauptallee auf und ab zu laufen wäre mir jetzt feig und fad erschienen: Sollte der Leistungseinbruch kommen, würde ich eben nicht zwei, sondern ein paar Kilometer mehr traben müssen. Na und?

Denn der Prater kann viel mehr als bloß die vier praktischen, weil schnurgeraden Asphaltkilometer zwischen Riesenrad und Lusthaus. Das ist das eine. Zum anderen bin ich ein bekennender Morgenstimmungsjunkie – und die lässt sich im unteren Prater dann ziemlich grandios einfangen. Der Treppelweg zwischen Donaukanal und dem Wiener Hafen führt ziemlich genau in die aufgehende Sonne hinein.

Und auch wenn der Winter in der Stadt heuer (bis jetzt) nirgendwo diesen Namen verdiente, war das wie ein Lauf in den Frühling.

Noch feiner war – weil weiter – dann der Rückweg: Ich war den Kanal entlang bis zur Freudenauer Hafenbrücke gelaufen, dann über die Brücke rüber zum Kraftwerk gequert. Jetzt rannte ich das rechte Donauufer entlang flussaufwärts. Die Sonne im Rücken – aber ihr Glänzen und Glitzern auf dem Wasser vor mir.

Auf die Uhr sah ich schon lange nicht mehr: Der Lauf fühlte sich gut, flüssig und zügig an – was wollte ich mehr? Und wenn das Tempo nicht stimmen sollte: Was hätte ich hier, sechs oder sieben Kilometer von meinem Ausgangspunkt entfernt, groß tun können? Nix. Also: weiterlaufen – und genießen.

Okay: Der Text beim vorigen Bild war zum Teil gelogen. Denn selbstverständlich sah ich immer wieder auf die Uhr. Und wunderte mich. Denn meine Kilometerzeiten hielten. Mühelos. Dort, wo ich – in der Sonne war es richtig warm – zum Schichtenwechsel stehen geblieben war, schnalzte die Zeit logischerweise nach oben. Und als ich die schneckenförmige Rampe unter der Tangentenbrücke rauf- und dann unter der Autobahn zurück in den Prater lief, ebenso. Das ist normal.

Aber in Summe passten Pace, Schnitt und subjektives Laufgefühl perfekt zusammen – und zu dem, was der Coach verlangt hatte.

Nach der Dusche und bevor ich ins Büro radelte, setzte ich mich am Sportplatz noch kurz in die Sonne und schaute meine Rundenzeiten an: Ich war zufrieden. Eigentlich mehr als das: So geht Tempodauerlauf in meiner Alters- und der Normalo- und Durchschnittsläufer-Leistungsklasse.

Doch zum Stolz gesellte sich auch Ärger. Dass der Coach mich – wieder einmal – besser einschätzen konnte als ich mich selbst, ist jedes Mal seltsam, aber eher ein Grund zum Schmunzeln: Ich hasse es, wenn er wieder einmal recht hatte. Zumindest ein bisserl.

Doch tatsächlich ärgerte ich mich über mich selbst: Dass ich mich von meinem eigenen, momentanen Empfinden bremsen und einschüchtern lasse, ist symptomatisch. Nicht nur bei mir: Nicht nur ich kann weit mehr, als ich mir selbst zutraue – das ist bei den meisten Menschen so. Aber wir verharren in unserer Komfortzone: Wer die erst gar nicht verlässt, riskiert schließlich nicht zu scheitern. Obwohl Scheitern immer zuerst im Kopf passiert. Es beginnt mit dem Gar-nicht-erst-Versuchen. Dem sich selbst etwas nicht zutrauen – "Das kann ich nicht" – ist billig. Zu billig. Längst nicht nur beim Laufen, sondern auch dort, wo es wirklich wichtig ist.

Manche Menschen kommen immer und von selbst über diese Hemmschwelle. Ich mittlerweile hin und wieder. Aber es hilft – zumindest mir –, wenn mir jemand hin und wieder in den Hintern tritt. Mein "Das kann ich nicht" ignoriert – und sagt: "Tu es einfach: Renn." (Thomas Rottenberg, 19.2.2020)