Es war eines der gewaltigsten vulkanischen Ereignisse der letzten zwei Millionen Jahre: Vor 74.000 Jahren brach der Supervulkan Toba auf der indonesischen Insel Sumatra aus. Die Eruption hatte weitreichende Folgen für das Erdsystem: Riesige Aschemengen bedeckten den indischen Subkontinent, gelangten aber auch zusammen mit Schwefeldioxid in die Atmosphäre, wo sich wiederum Aerosole bildeten. Diese legten sich wie ein Schleier um den Planeten und verminderten die Sonneneinstrahlung. Das Ergebnis war eine globale Abkühlung des Klimas.

So viel gilt als wissenschaftlich gesichert. Wie dramatisch dieser vulkanische Winter aber ausfiel und welche Auswirkungen der Toba-Ausbruch auf unsere Vorfahren hatte, ist seit Jahrzehnten umstritten. Eine Studie im Fachblatt "Nature Communications" untermauert nun neuere Hinweise darauf, dass Homo sapiens die Katastrophe besser wegsteckte als gedacht: Werkzeugfunde aus Indien deuten darauf hin, dass Menschen die Region kontinuierlich bewohnten – vor, während und nach dem Toba-Ereignis.

Zweifel an der Apokalypse

Lange wurde von einem weitaus apokalyptischeren Szenario ausgegangen: Bis zu einem Jahrtausend könnte die Klimaabkühlung gedauert und unsere Vorfahren an den Rand des Aussterbens gebracht haben, so die Theorie, die 1998 erstmals postuliert wurde. Nur in Afrika hätte Homo sapiens überlebt und Asien und Europa erst nach Abklingen der Katastrophe in großen Ausbreitungswellen vor 60.000 Jahren besiedelt.

Genetische Studien und geowissenschaftliche Untersuchungen weckten in den vergangenen Jahren aber Zweifel an dem düsteren Bild. So deuten Sedimentanalysen darauf hin, dass der Klimawandel schwächer ausgefallen sein dürfte als angenommen. Zudem gibt es im Erbgut heute lebender Menschen Hinweise darauf, dass sich moderne Menschen schon vor mehr als 60.000 Jahren mit archaischen Hominidenarten wie den Neandertalern außerhalb Afrikas gekreuzt haben.

Kulturelle Kontinuität

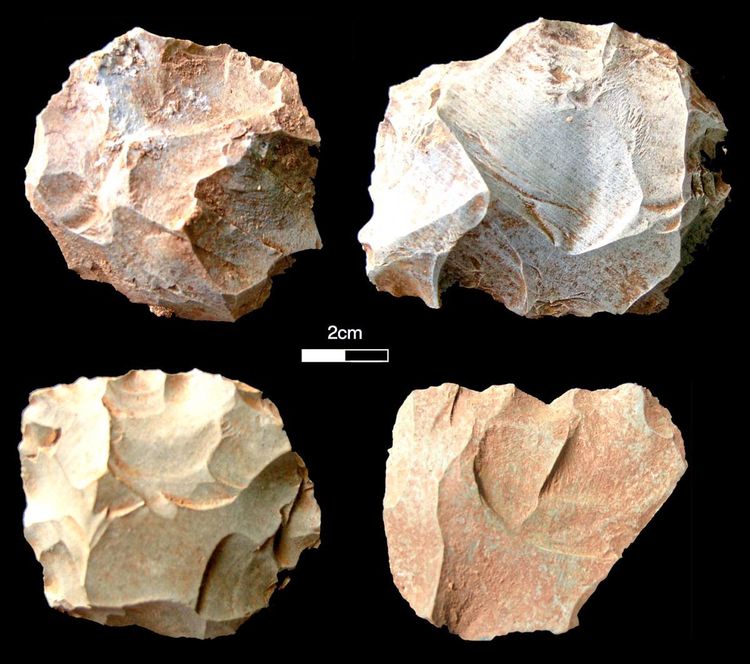

Nun bringen Forscher um Chris Clarkson von der University of Queensland bemerkenswerte archäologische Puzzlesteine in die Debatte ein: Sie entdeckten in Dhaba im indischen Son-Tal zahlreiche Steinwerkzeuge, die zwischen 80.000 und 40.000 Jahre alt sind. Die Funde sprechen dafür, dass die Region in diesem Zeitraum ohne Unterbrechung besiedelt war. Von wem aber stammen diese Artefakte?

"Die in Dhaba verwendeten Steinwerkzeuge ähneln den Werkzeugen, die zur gleichen Zeit von Homo sapiens in Afrika verwendet wurden", sagte Clarkson. "Die Tatsache, dass diese Werkzeuge zum Zeitpunkt des Toba-Superausbruchs weder verschwanden noch sich kurz danach stark veränderten, deutet darauf hin, dass die menschliche Bevölkerung die sogenannte Katastrophe überlebte und weiterhin Werkzeuge schuf."

Angepasste Kleingruppen

Dass der Toba-Ausbruch das Klima veränderte und dramatische Umweltveränderungen nach sich zog, steht außer Frage. Die Forscher vermuten aber, dass die Abkühlung milder verlief und womöglich kürzer dauerte als angenommen und sich kleine Gruppen von Jägern und Sammlern daran anpassen konnten.

Dennoch scheinen die Menschen, die vor mehr als 74.000 Jahren in der Region um Dhaba lebten, nicht wesentlich zum Genpool der heutigen Bevölkerungsgruppen beigetragen zu haben, sagte Co-Autor Michael Petraglia vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. "Die archäologischen Aufzeichnungen zeigen, dass der Mensch zwar ein bemerkenswertes Maß an Widerstandsfähigkeit gegenüber Herausforderungen besitzt. Aber sie zeigen auch, dass menschliche Gruppen langfristig nicht immer erfolgreich sind." (David Rennert, 26.2.2020)