Unumstritten war sie zu Beginn nicht. Eine eigene Seite für Frauenpolitik? Was sollte das sein?, fragten viele kritische STANDARD-Redakteur*innen, aber auch Leser*innen und User*innen zum Start von dieStandard am 8. März 2000. Sollte da etwa eine Nische geschaffen werden, ein verschwiegenes Plätzchen für unangenehme, unbequeme und unpopuläre Themen? Das war natürlich keineswegs die Absicht.

Und dieStandard hat stets bewiesen, dass sie sich im Mainstream der Berichterstattung behauptet. Nie agierte sie im luftleeren Raum, stets waren Geschichten, Kommentare, Diskurse auf der Höhe der Zeit und der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Inhalte und Formen dieser Auseinandersetzung haben sich gewandelt. Wir haben uns zum 20. Geburtstag von dieStandard selbst ein Geschenk gemacht und 20 Persönlichkeiten gefragt, wer oder was sie in den vergangenen Jahren feministische geprägt hat – und wie sie sich die Zukunft des Feminismus vorstellen. Sie haben uns sogar ihre Lieblingsfotos von sich vor 20 Jahren geschickt.

Hier sind die 20 Erinnerungen von 20 Menschen zu lesen und zu sehen, denen dieStandard stets eine getreue, interessante, manchmal anstrengende, jedoch nie langweilige Begleiterin war und ist – und hoffentlich bleibt.

Wie dieStandard entstanden ist? Der Urknall war die Gründung des STANDARD-internen Frauennetzwerks im Jahr 1997. Wir Frauen aus Redaktion, Marketing, Technik, Anzeige und Sekretariaten haben uns zusammengesetzt und wollten mehr Platz für Frauen schaffen. Auslöser war ein frauenfeindlicher Kommentar eines Kollegen. Wir forderten mehr Kommentare von Frauen aus der Redaktion und von außen für den "Kommentar der anderen". Und für die damaligen Montagsdiskussionen des STANDARD sagten wir: Da muss jedes Mal mindestens eine Frau auf dem Podium sitzen. Wie oft hörten wir, es gebe keine Frauen, die kommentieren oder öffentlich diskutieren wollten? Dann haben wir angefangen, Frauen aufzugabeln und zu motivieren, das zu machen – und man muss sagen, das hat Früchte getragen.

Aus unserem Netzwerk entstand dann die Idee, online eine Seite für und von Frauen zu machen. Wir bekamen dafür grünes Licht vom Herausgeber Oscar Bronner. Wir wollten alle mithelfen und Texte beisteuern, alles neben unserer eigentlichen Arbeit! Dann war natürlich die Frage, wie nennen wir das Baby: Wir haben viele Namen durchgekaut – nichts wollte passen. Irgendwann, es war Advent, gingen wir zum Punschstandl. Dort hatte Margot Fuhrmann-Edermayr vom Anzeigencontrolling die Idee: "Wir nennen es dieStandard!" Es war so simpel. Ich kann mich noch heute an das Gefühl erinnern, als ich zum Auftaktfest von dieStandard fuhr und mir dachte: Das gibt es nur, weil wir das wollten – und es einfach gemacht haben." (Aufgezeichnet von Beate Hausbichler)

Lydia Ninz hat dieStandard mitbegründet. Sie war später ARBÖ-Generalsekretärin, ist heute Geschäftsführerin von Ajour-Arbeit für JournalistInnen und betreibt den Blog "Was mich bewegt".

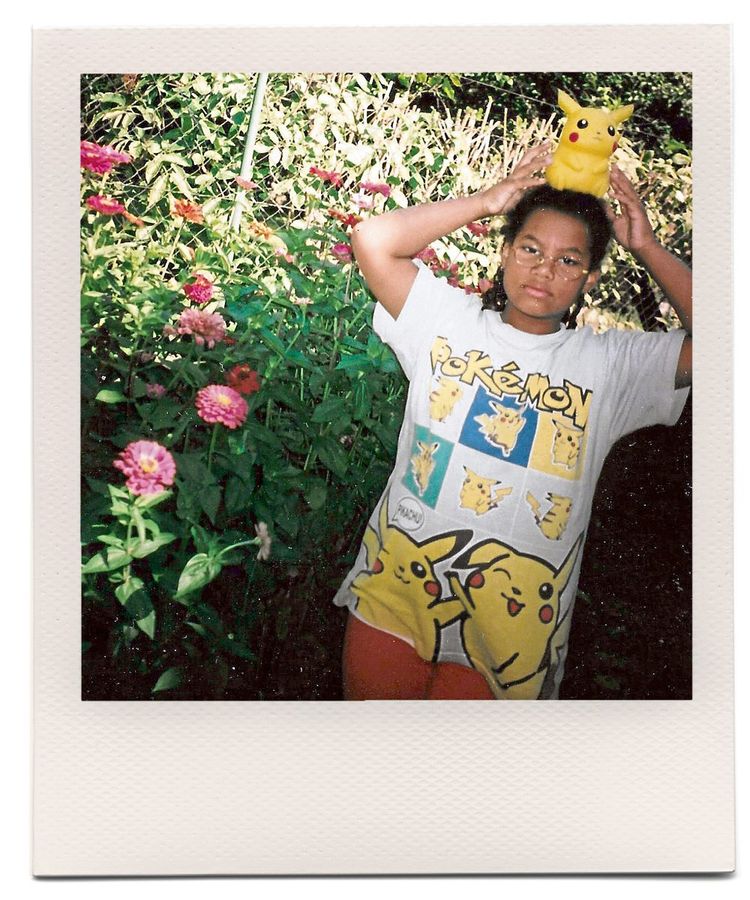

Mit acht Jahren hatte ich natürlich noch keinen Begriff von Feminismus. Aber ich habe mich viel geärgert, über Dinge, von denen ich nicht sagen konnte, was es genau ist. Heute würde ich sagen, dass es Ärger über patriarchales Denken war. Da muss ich aber jetzt betonen: Das betrifft nicht den nigerianischen Teil meiner Familie, sondern den österreichischen, weißen Teil, in Wien und Niederösterreich, mit dem ich aufgewachsen bin. Dort habe ich diese Haltung, nach der Frauen verheiratet sein müssen, da sie sonst nichts gelten, immer stark gespürt. Meine Mutter war alleinerziehend, sie hat Vollzeit gearbeitet. Schon als Kind habe ich gemerkt, dass das als etwas Negatives eingestuft wird. Später hat sich aus dieser Wut über diese Abwertung eine starke feministische Haltung entwickelt.

Sehr lange wollte ich nicht in feministische Räume gehen, ich hatte das Gefühl, das ist ein Weiße-Frauen-Ding, ich gehöre dort nicht hin. Man schließt sich selbst aus, wenn man merkt, dass man nicht die Zielgruppe ist. An diesen Ausschlüssen hat sich bis heute auch nicht wahnsinnig viel verändert. Feminismus heißt in Österreich meistens immer noch weißer Feminismus. Weiße Menschen sehen sich meist als Individuum und komplett objektiv, während sie das nichtweißen Menschen absprechen. Ich würde mir wünschen, dass das reflektiert wird – auch im Feminismus. (Aufgezeichnet von Beate Hausbichler)

Vanessa Spanbauer ist Journalistin, unter anderem für das feministische Monatsmagazin "an.schläge".

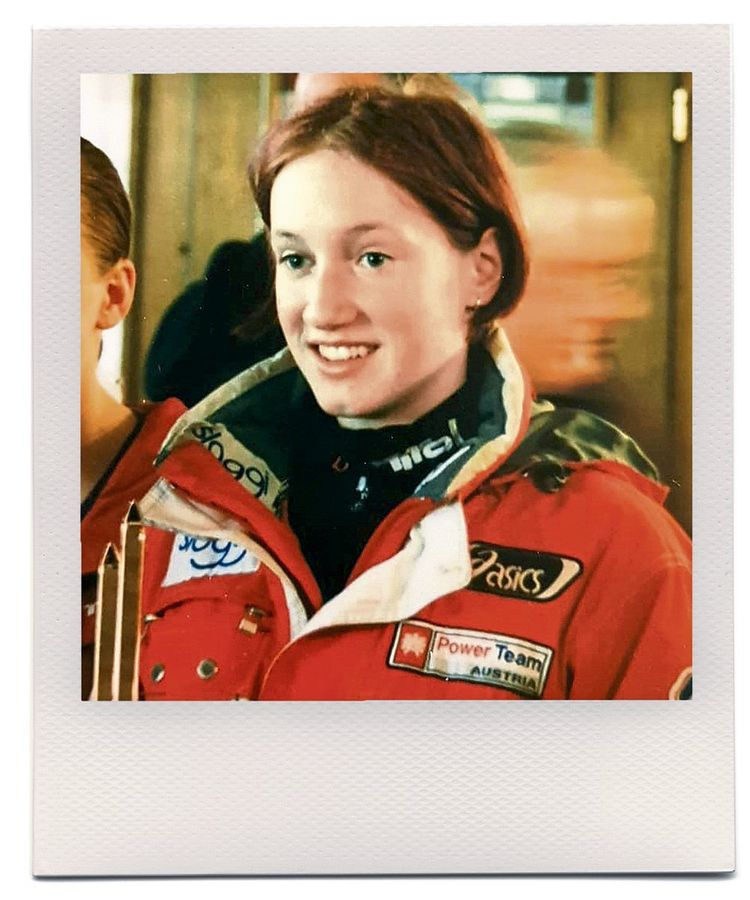

Vor 20 Jahren war ich noch Schülerin in Stams und habe an meinen ersten Wettkämpfen teilgenommen. 1998 wurden wir in den ÖSV aufgenommen, der damit einer der ersten Verbände weltweit war, der sich für skispringende Frauen öffnete. 2000 habe ich den FIS Ladies Cup zum ersten Mal gewonnen, viel mehr gab es damals nicht an Wettbewerben für uns.

Es waren harte Jahre, es gab nur 75 Euro Sonderförderung durch die Sporthilfe, weil der Sport noch nicht olympisch war. Die Teilnahme an Olympischen Spielen war daher das große Ziel. Statt eines Weltcups gab man uns zuerst den Continental Cup mit etwa 15 Wettbewerben pro Jahr. Ich war sehr erfolgreich in dieser Zeit und habe 72-mal gewonnen. Nur Geld hatte ich trotzdem nicht, ein Sieg brachte nur rund 300 Euro. Ohne die Unterstützung meiner Eltern hätte ich das Skispringen aufgeben müssen. Nebenbei einer Arbeit nachzugehen war kaum möglich. Meinen größten Erfolg feierte ich 2011 bei der WM in Oslo mit der Goldmedaille. Kurz danach wurden unsere Olympia-Bestrebungen endlich erhört, und es ging mit unserem Sport steil bergauf. Mittlerweile erhalten wir für einen Sieg 3300 Schweizer Franken – nur ein Drittel von dem, das die Herren bekommen, aber immerhin kann man davon leben.

Es ist viel passiert in den vergangenen Jahren, das Damen-Skispringen hat sich entwickelt. Aber ich bin noch lange nicht am Ziel, werde auch in den kommenden 20 Jahren dafür kämpfen, unseren Sport weiterzuentwickeln. (Aufgezeichnet von Steffen Arora)

Daniela Iraschko-Stolz ist Skispringerin und Fußballtorhüterin.

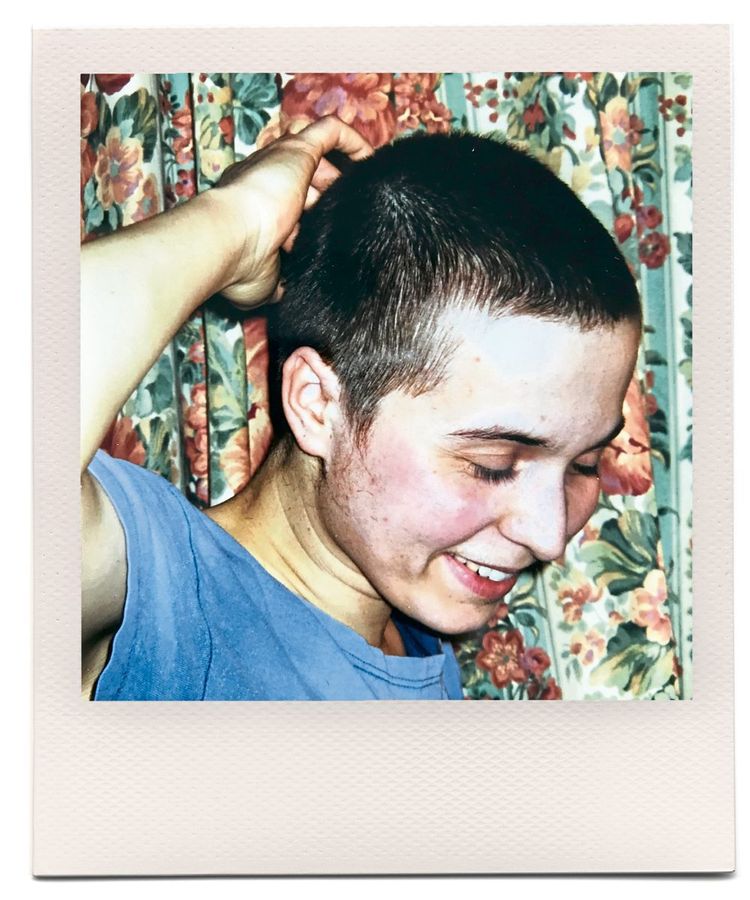

Ich habe mich schon als Kind sehr gegen Mädchenkleidung gewehrt. Ich wollte nicht wie ein Mädchen aussehen, ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass ich wie ein Bursch aussehen wollte.

Das zieht sich schon lange durch mein Leben. Vor rund zwanzig Jahren habe ich mich aus Mangel an Begriffen als lesbische Frau definiert, ich fühlte mich der Kategorie Frau auch aus Solidarität verbunden. In meinen späten 20ern hab ich angefangen, in politischen Gruppen aktiv zu sein, bei feministischen Zeitungen, Musikfestivals, DJ-Kollektive – in den Nullerjahren ist in Wien wirklich viel entstanden. Jedenfalls, dort habe ich Menschen gefunden, die Geschlecht als Kategorie infrage stellten und die dafür auch Worte gefunden haben. Diese feministischen Kollektive und die Menschen darin haben mich sehr geprägt. Ich fühlte mich lange Zeit sehr isoliert, umgeben von vielen Heteros, die nie mit ähnlichen Problemen und Themen konfrontiert waren wie ich.

Es gibt inzwischen zwar viele geschlechterpolitische Errungenschaften, beispielsweise dass ich für meinen Pass die Möglichkeit habe, ein drittes Geschlecht anzugeben. Ich habe allerdings hier in Österreich oft das Gefühl, das errungene Rechte wie dieses auf sehr wackeligen Beinen stehen. Unsere Gesellschaft ist oft von einer herablassenden Toleranz durchdrungen und basiert nicht auf umfassendem Respekt. Wenn es eng wird, könnten Rechte schnell wieder weg sein. Und ich hab das Gefühl, politisch wird es wieder eng. (Aufgezeichnet von Beate Hausbichler)

Mäx Mareš begleitet für das Projekt "Spacelab" junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben.

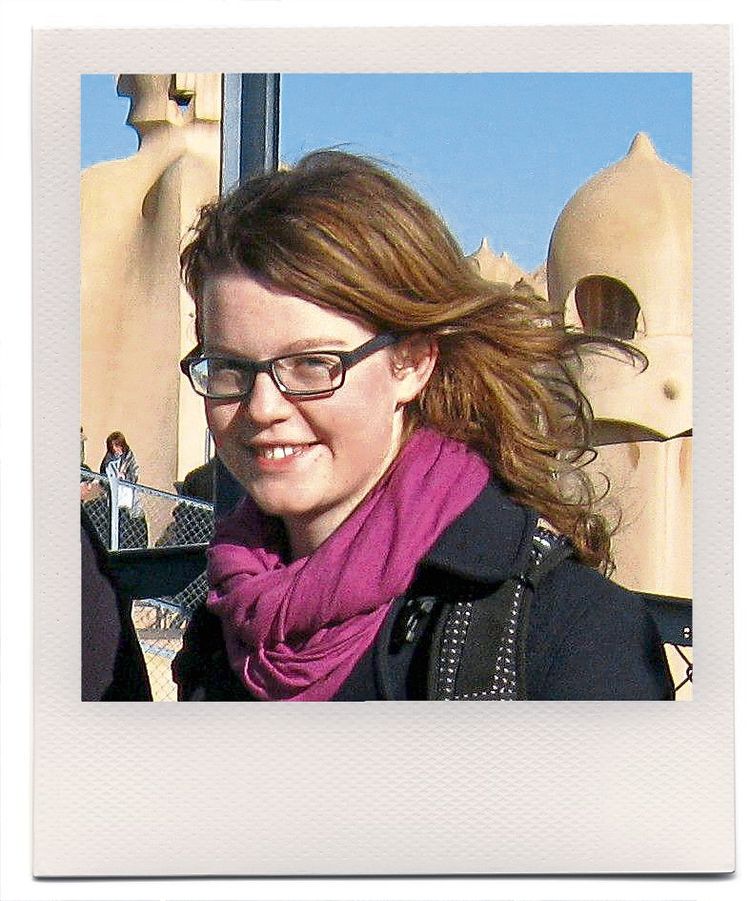

Mit 20 war ich mitten in meinem Studium. Klassische Vorbilder hab ich in meinem Fach erst später gefunden. Denn im Verhältnis dazu, wie viele Frauen Kunstgeschichte studieren, gibt es nur sehr wenige Professorinnen. Damals habe ich ein Praktikum in einem Museum gemacht, und die Kuratorin hat eine Ausstellung zu einer Künstlerin vorbereitet. Das hat mich zum ersten Mal in Kontakt mit feministischer Kunstgeschichte gebracht und motiviert, vergessene Künstlerinnengeschichten aufzuarbeiten. Das mache ich jetzt auch in meiner Dissertation über die österreichische Künstlerin Maria Lassnig. Ich interessiere mich besonders für die Verbindungen zwischen den Künstlerinnen. Vielleicht, weil die Beziehungen unter Kolleginnen und Freundinnen auch für mich immer wichtig waren. Wenn es an der öffentlichen Repräsentation von Frauen fehlte, waren wir uns gegenseitig Vorbilder. Meine damalige Mitbewohnerin war auch so ein Vorbild. Ich hab ihr Verantwortungsbewusstsein bewundert, ihr politisches Interesse. Mit ihr bin ich zu Demos gegangen, und wir haben viel diskutiert.

Nach dem Sieg der amerikanischen Frauenfußballmannschaft bei der WM hat man Frauenteamgeist so richtig gespürt. Genauso wie in der finnischen Regierung, die hauptsächlich aus jungen Frauen besteht. Die Geschichten von vereinzelten Pionierinnen sind wichtig und inspirierend, und doch können wir nur alle gemeinsam wirklich was verändern. (Aufgezeichnet von Bernadette Redl)

Stefanie Proksch-Weilguni ist Kunsthistorikerin.

Als Mädchen war ich eher eine Konformistin, die sich mit allen gut verstanden hat. Heute würde ich eher sagen, dass ich dazu erzogen wurde, mit jedem und in jeder Situation gut auszukommen. Begeistert hat mich Pipi Langstrumpf, von deren Lebensweise ich geträumt habe: die Stärkste von allen zu sein, nicht in die Schule zu gehen, sondern über alle sieben Meere zu reisen.

Außerdem war Clara Zetkin, die bereits in der frühen sozialistischen Bildung als wichtige Figur der Frauenbewegung und als Initiatorin des Weltfrauentags, präsent.

Die ersten Mann-Frau-Konflikte habe ich dann, zusammen mit meiner Schwester, am Beginn der Pubertät mit männlichen Familienmitgliedern ausgetragen. Die waren klassische ‚Macho-Macker‘, denen nie jemand widersprochen hat. Damals habe ich begriffen, dass die Beziehungen zwischen Männern und Frauen stark durch die gesellschaftspolitischen Umstände mitgestaltet werden.

Was in Serbien immer ein sehr präsentes Thema war und noch immer ist, ist das äußere Erscheinungsbild der Frauen. Attraktivität wurde immer mehr zum gesellschaftlichen Imperativ, wobei der Konsens, was als schön gilt, sich vor allem seit den 2000er-Jahren zum Teil stark gewandelt hat. Ich denke, dass jeder Mensch ein natürliches Verlangen nach Anerkennung und Liebe in sich trägt. Es gibt eine Verbindung zwischen beidem: Ein schönes Äußeres soll mir Akzeptanz bringen." (Aufgezeichnet von Olivera Stajić)

Milica Tomić-Schwingenschlögl ist Koordinatorin der "Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen" – AST.

Als ich 2000 Vergleichende Literaturwissenschaft studierte, hatte sich die feministische Kritik an einem Literaturkanon, der allein die Leistungen weißer Männer ausstellt, noch nicht bis zum Wiener Institut herumgesprochen. Es lehrten dort mehrheitlich Männer, auch die Literatur, die wir in den Seminaren analysierten, war überwiegend von toten, weißen Männern. Ich wollte eine feministische Literatur und eine, die sich mit sozialen Fragen beschäftigt.

In meiner Familie war ich die erste, die maturierte und dann studierte, für das Studium bin ich von Oberösterreich nach Wien gezogen. Es war ein Geschenk an mich selbst, Bücher waren der wichtigste Teil in meinem Leben, ich hätte nichts anderes studieren können. Politisch war damals der Plan der Regierung Schüssel, Studiengebühren einzuführen, ein großes Thema für mich. Ich musste sowieso schon arbeiten, um mir das Studium irgendwie leisten zu können, ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass jetzt erst wieder nur die Gutbetuchten studieren können. Natürlich erinnere ich mich noch an die Angelobung der ersten schwarz-blauen Regierung und die Demos in Wien.

Frauenpolitische Errungenschaften werden seither sukzessive zerschlagen. Auch die gegenwärtige Regierung verspricht trotz grüner Beteiligung nicht einmal ansatzweise eine Besserung. Umso dringlicher sind Medien wie die an.schläge oder dieStandard, sonst würden feministische und frauenpolitische Themen noch mehr in diesem männerpolitischen Gedöns unter. (Aufgezeichnet von Brigitte Theißl)

Betina Aumair ist Genderforscherin.

Feministin war ich immer schon – allerdings zu einer Zeit, in der man sich das auch als aufgedrucktes Statement auf dem Leiberl zu tragen traut. Ich war die Erste in meiner Schulklasse, die von ihrer Periode erzählt hat. Dabei war ich ganz und gar nicht die Erste, bei der sie einsetzte. Heute trage ich Tampons wie eine Trophäe, nicht wie eine Drogenlieferung durch das Büro. Es sind zwar oft "banale" Dinge, die ich ungerecht finde, aber für die zum Beispiel meine Eltern oft kein Gespür haben. Etwa Rasieren oder die Verteilung von emotionaler Arbeit. Auch deshalb ist für mich mein Umfeld wichtiger als Idole. Durch das Gespräch mit Freundinnen kommen wir auf so viele Ungerechtigkeiten, für die wir blind waren, auf Ideen, wie wir in bestimmten Situationen hätten handeln sollen oder eben genau darum, nicht immer die Schuld bei uns zu suchen. Als Jugendliche habe ich geglaubt, Frauen müssen stark wie Männer sein, ihre Gefühle verbergen. Doch es soll sich nicht alles nach männlichen Maßstäben richten. Obwohl: Johanna Dohnal, Alexandria Ocasio-Cortez, Greta Thunberg und Laurie Penny inspirieren mich auch deshalb, weil sie so radikal, laut und hartnäckig sind. So richtig politisiert hat mich 2016 die Vorstellung von einem FPÖ-Bundespräsidenten. Ich habe dann für Alexander Van der Bellen geflyert und das erste Mal mit fremden Menschen über Politik geredet. Zwei Jahre später habe ich beim Frauenvolksbegehren geholfen.(Aufgezeichnet von Maria von Usslar)

Laura Fellerer, studiert Soziologie, ist Redakteurin bei #Aufstehn und organisierte bis zum Regierungswechsel jeden Donnerstag die Do-Demo gegen Türkis-Blau.

Ich wünsche mir, dass in 20 Jahren die Frage nach dem Geschlecht einfach keine Rolle mehr spielt. Dass wir uns in den nächsten Jahren von alten Rollenbildern, überhaupt von Mustern und Erwartungen an ein Geschlecht verabschieden.

Ich wünsche mir Freiheit im Sein, und das ist für mich etwas ganz Biblisches. Dass der Mensch im Mittelpunkt steht und niemand mehr fragt: ‚Was bist du?‘, sondern ‚Wer bist du?‘. In der Bibel steht, es gibt kein Ansehen der Person vor Gott, egal ob Mann oder Frau. Es zählt nur noch der Mensch. Jesus selbst hat im Ansehen von Mann und Frau keinen Unterschied gemacht. Beide gehörten zu seinen Schülerinnen und Schülern und folgten ihm nach – das war ungewöhnlich für die damalige Zeit.

Und mehr noch: Eine Frau war es, die bei Jesu Tod dabei war, und eine Frau war es, die den Auferstandenen zuallererst gesehen hat – Maria Magdalena. Jesus selbst hat sie beauftragt, das Evangelium zu verkünden. Sie war eine Apostelin. Dass 2000 Jahre mancherorts noch immer darüber diskutiert wird, ob Frauen diesem Auftrag Jesu nachkommen dürfen, kann ich schwer nachvollziehen. Das Foto wurde im Jahr 2000 aufgenommen, als ich im Rahmen des Studiums in Heidelberg zum ersten Mal predigen musste. Es war das erste und für lange Zeit letzte Mal, dass ich einen Talar getragen und auf einer Kanzel gepredigt habe. Es hat danach 17 Jahre gedauert, bis ich wieder so einen Talar angezogen habe." (aufgezeichnet von Doris Priesching)

Julia Schnizlein war Journalistin bei der Austria Presse Agentur und "News". 2017 kehrte die Mutter zweier Kinder der Medienarbeit den Rücken und lässt sich zur evangelischen Pfarrerin ausbilden.

Mich beschäftigt im Moment das Thema Frauen und Altersarmut sehr. Mein guter Bekannter Joe Fritsche hilft älteren Frauen in Vorarlberg schon seit Jahren mit seiner Organisation "Stunde des Herzens" Menschen in Not, und ich habe mit ihm einige besucht.

Diese Frauen haben nicht einmal genug Geld, um sich genügend Essen zu leisten. Das ist eine brutale Realität, weil das ganz normale Frauen sind, die mehrere Kinder zur Welt gebracht und großgezogen haben und die ihr Leben lang gebuckelt und gearbeitet haben – viele von ihnen ohne Anmeldung, weil sie froh waren, dass sie überhaupt ein bisschen Geld verdienen haben können. Dann ist die Ehe in die Brüche gegangen oder ein anderer Schicksalsschlag passiert, die Armutsfalle hat zugeschlagen, und jetzt sitzen sie zum Teil in uralten Häusern, in denen sie maximal einen Raum beheizen können, weil das Geld für mehr nicht reicht.

Ich war bei einer Frau, die bis vor drei Jahren nicht einmal Warmwasser in ihrer Wohnung hatte. In der Gesellschaft sind die Frauen unsichtbar und haben keine Stimme. Für die nächsten 20 Jahre wünsche ich mir, dass sie unterstützt werden, es aber gleichzeitig Maßnahmen gibt, um solche Missstände in Zukunft zu verhindern. Wir müssen die Frauenarmut zum Thema machen und dürfen nicht aufhören, darüber zu reden, damit die Politik nicht so einfach davonkommt. Wegzusehen ist jedenfalls keine Option. (Aufgezeichnet von Doris Priesching)

Susanne Marosch setzt sich seit 2011 als Obfrau des Vereins "Geben für Leben" für an Leukämie erkrankte Menschen ein.

Ich habe mich immer schon gegen Ungerechtigkeiten gegenüber Schwächeren eingesetzt. Beruflich bin ich vor 13 Jahren zur aufsuchenden Sozialarbeit gekommen. Prägend waren für mich die Diskriminierung der Frauen und der Umgang der Gesellschaft mit Frauenrechten. "Menschenrechte sind Frauenrechte", sagte Hillary Clinton. Ich möchte den Bogen weiter spannen und sage: Frauenrechte sind Sexarbeiterinnenrechte. Leider hat sich in den letzten 20 Jahren nicht viel verbessert, eher verschlechtert. Der Feminismus wird als Aushängeschild gewählt, aber nicht viel umgesetzt. Frauen müssen von männlichen Versorgern unabhängiger werden – politisch wird versucht, das zu verbessern. Aber bei Sexarbeiterinnen ist man davon weit entfernt. Sie können nur legal arbeiten, wenn sie dafür bezahlen und sich staatlichen Maßnahmen wie Zwangsuntersuchungen unterwerfen. Die Frau, die mich die letzten 20 Jahre am meisten geprägt hat, ist die unbekannte Sexarbeiterin, die jeden Tag von Stigmatisierung betroffen ist und wie ein Stehaufmanderl trotzdem nicht aufgibt.

Die Diskussion über Prostitution ist der Elchtest des Feminismus. Nur wer Sexarbeiterinnen Rechte zugesteht, ist eine Feministin oder ein Feminist. In 20 Jahren möchte ich mich nicht mehr für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzen müssen, weil sie sie haben. Und ich möchte Schwammerln suchen gehen, ohne Notfallanrufe zwischen zwei Steinpilzen. (Aufgezeichnet von Stefanie Ruep)

Christine Nagl kämpft seit Jahren für die Rechte von Sexarbeiterinnen in Salzburg. Sie hat mit PiA eine Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter aufgebaut.

Geprägt haben mich vor allem meine Mama, meine Großmutter und meine ehemalige Nachbarin in Floridsdorf, Christa. Meine Oma hat Ägypten nie verlassen, hat vier Töchter und zwei Söhne gehabt und hat ihr Leben immer im Griff gehabt. Sie ist berühmt in ihrem Viertel, jeder Frau, die Streit mit ihrem Mann hat, weiß, sie kann bei ihr übernachten. Als sie jünger war, hat sie sich in einer Hilfsorganisation für geschieden Frauen engagiert.

Wenn ich darüber nachdenke, was ich lese, fallen mir Vera Birkenbihl, Christine Nöstlinger, Angelika Neuwirth, Amina Wadud, Toni Morrison, bell hooks ein. Von ihnen hole ich mir Argumente zu Identität oder Frausein.

Ich bin mit Rassismus aufgewachsen. Die Ungleichheit aufgrund von Herkunft, Hautfarbe oder Religion hat mich früh geprägt. Wenn man mit dieser Ungleichheit aufwächst, kann ich mir nicht vorstellen, dass man keine Feministin wird. Ich vermisse momentan den Diskurs über die finanzielle Seite der Ungleichheit. Es fehlen auch Lösungsvorschläge. Früher war der feministische Diskurs auch inklusiver, jetzt schließen wir viele aus, und viele Frauen sind hin und her gerissen: Steh ich jetzt hinter einer Frau, die anders denkt als ich? Ich glaube, dass wir auch prüder geworden sind, Stichwort Stillen in der Öffentlichkeit. Ich als Frau mit Kopftuch stehe dann da und verteidige das. (Aufgezeichnet von Olivera Stajic)

Menerva Hammad hat 2019 das Buch "Wir treffen uns in der Mitte der Welt: Von fehlender Akzeptanz in der Gesellschaft und starken Frauen" (Braumüller-Verlag) veröffentlicht.

Ein einschneidendes Erlebnis war der 11. September 2001. Das hat viel verändert. Plötzlich musste ich mich als Muslimin rechtfertigen. Auch Menschen, die sich nie mit dem Islam beschäftigt hatten, wurden als Muslime abgestempelt. Mittlerweile bestimme ich differenziert, welche Rolle ich einnehmen möchte. Ich lasse mich nicht mehr auf die Sprecherin der muslimischen Frau reduzieren und dazu drängen, immer zu meinem vermeintlichen Anderssein Stellung zu nehmen. Das Toni-Morrison-Zitat trifft zu: "Die Funktion von Rassismus ist die Ablenkung. Er hält dich dauernd davon ab, deine Arbeit zu tun." Ich möchte über Bildung reden und zur Chancengleichheit beitragen. Als Klinische und Gesundheitspsychologin versuche ich Menschen, die sonst nicht den Zugang zu psychosozialen Themen haben, zu unterstützen.

Feministische Diskurse dürfen nicht so einfach von Rassisten instrumentalisiert werden. Auch was die Kleidung betrifft. Jede Frau soll tragen können, was sie will. Ich würde mich auch für eine Frau einsetzen, die weniger anziehen will, als die Norm ist. Die Populisten, Pöbler und Hater sind so laut, und vieles Menschenverachtende ist salonfähig geworden. Sexismus und Rassismus gehören für mich zusammen – man muss gegen beides aufstehen. Es braucht in der Bevölkerung ein Bewusstsein für Mehrfachdiskriminierung. Für einen intersektionalen Feminismus ist noch viel zu tun. Es kann nicht Feminismus sein, dass ein paar Frauen auf Kosten anderer Rechte bekommen. Doch ich gehöre zum Team "nicht verbittern". Da und dort ist bereits etwas passiert, auch wenn es kleine Schritte sind. (Aufgezeichnet von Stefanie Ruep)

Haliemah Mocevic ist Psychologin und Bildungsforscherin.

Meine Lkw-Führerscheinprüfung hat gleich mit einem Witz begonnen – mit einem über Frauen am Steuer natürlich. Heute arbeite ich als Lkw-Fahrerin bei der MA 48. Doch lange habe ich keinen Job gefunden. Als ich mit 20 Jahren den Lkw-Schein in der Tasche hatte, wollten viele Unternehmen keine Fahrerinnen einstellen. Denn Frauen in der Fahrerkabine – das war lange kein alltäglicher Anblick. Ich sei zu schwach, war die Begründung beim Vorstellungsgespräch, oder es war, ganz plötzlich, doch keine Stelle mehr frei.

Beeinflusst und stark geprägt hat mich eine Jugendfreundin, sie war Pferdebesitzerin und Bäuerin. Als ich 15 alt war, ist sie ganz selbstverständlich mit Traktoren und Lkws gefahren. Das hat mich sehr beeindruckt, sie war mein Vorbild. Alle anderen Freundinnen haben damals ganz typisch weibliche Berufe ergriffen. Dass man als Mädchen Friseurin oder Verkäuferin lernt, das war früher ganz normal. Ich wollte das nicht. (Aufgezeichnet von Bernadette Redl)

Eva Kozma ist Lenkerin beim Magistrat 48 der Stadt Wien für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark.

Vor zwanzig Jahren habe ich mit meiner Freundin Märle unser Unternehmen gegründet. Damals wurde Coaching vor allem von Männern gern als Schwäche abgetan, nach dem Motto: Das braucht man nur, wenn man nix kann. Unser Publikum war von Anfang an aber sehr gemischt, heute arbeite ich überwiegend mit Frauen. Das hat sich so ergeben. Ich habe ein Interesse und ein Sensorium für sie und freue mich, wenn sie Erfolg haben. Ich merke auch, dass das Thema "Selbstwert" Frauen generationenübergreifend beschäftigt. Für mich waren in den 1970er-Jahren Feministinnen wie Alice Schwarzer, Betty Friedan und Gloria Steinem identitätsstiftend, die Legalisierung der Abtreibung war ganz wichtig. "Emanze" galt ja lange als Schimpfwort, da habe ich oft mit Männern streiten müssen.

Vor allem für Frauen in der Wirtschaft hat sich beruflich nicht allzu viel verändert. In den ganz wichtigen Positionen sitzen immer noch die Männer. Dabei sollten sich Frauen viel mehr zutrauen. Das fängt bei den Gehaltsverhandlungen an. Bei unserem eigenen Unternehmen haben Kunden manchmal versucht, Honorare zu drücken. Wir haben an unserer Einstellung gearbeitet, als wir unsere Bezahlung als gerechtfertigt verstanden haben, war das kein Thema mehr. Ohne Arbeit an sich selbst geht es nicht. (Aufgezeichnet von Anne Feldkamp)

Johanna Nachtnebel ist systemische Coachin.

Ich verstehe, dass Medien Galionsfiguren wie Greta Thunberg benötigen. Dass aber oft nur Einzelpersonen für solche Zwecke von den verschiedenen Bewegungen aufgebaut werden, finde ich schade.

Bei Blockaden für den Klimaschutz bekomme ich Gänsehaut, weil viele junge Menschen zusammenhalten und sich ermächtigen. Wir arbeiten bewusst nicht mehr nach dem Obfrau-Vorstandsvorsitzende-Prinzip.

Gerade wenn es um Systemwandel geht, müssen auch solche Strukturen neu gedacht werden. Die Klimabewegung wird stark von verschiedensten Frauen wie Jamie Margolin von Zero Hour oder Isra Hirsi von Earth Strike getragen. Sie machen die in der Zukunft am stärksten Betroffenen sichtbar: junge, schwarze Frauen. Die Verursacher und diejenigen, die etwas ändern könnten, sind aber allzu oft weiße Männer. Sie profitieren teilweise sogar von der Krise und stellen aus Gewohnheit Ansprüche wie Autofahren oder Schnitzelessen.

Schon als Kind habe ich die Titelmelodie von Pippi Langstrumpf "Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt" wörtlich genommen und nicht verstanden, wie Jugendliche alles für naturgegeben hinnehmen können. Wer sagt, dass Wien zu einem Siebentel dem Autoverkehr gehört? ( Aufgezeichnet von Maria von Usslar)

Lucia Steinwender Germanistikstudentin und Klimaaktivistin bei System Change not Climate Change. 2018 ging ein Video viral, in dem sie das Mikrofon von Sebastian Kurz bei einer Klimakonferenz kaperte.

Im Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre sehe ich ein anwachsendes Missverhältnis zwischen meiner grandiosen Passion für meine Arbeit und dem Pensum, das mir auferlegt wurde. 1996 wurde ich erste ordentliche Professorin an der männerdominierten Akademie. In meiner unendlichen Dankbarkeit über die Berufung habe ich mir alles Mögliche umhängen lassen. Ich war zu eifrig. 1998 kam mein Kind auf die Welt. Das war der Turning Point. Ich war überfordert. Falsch, nein! Nicht überfordert, sondern überlastet. Ich konnte nicht im richtigen Moment Nein sagen. Da habe ich gesehen, wie das alles funktioniert oder besser nicht funktioniert. Warum Frauen nicht so weit gehen, wie wir könnten.

Der Feminismus macht die Sache nicht einfacher. Denn wir verlangen uns eine zusätzliche Reflexionsebene ab. Das verschlingt Energie, und es kommt zur bravourösen Selbstghettoisierung: Meine Anti-Elektra zum Beispiel sollte zuerst als feministischer Text bei einem feministischen Verlag publiziert werden. Einem Mann wäre das nicht passiert mit dem Anti-Ödipus. Trotzdem, ich konnte meine Spielräume für weibliche Agenden nutzen. Ich habe zum Beispiel mein Büro an der Bildenden prächtig renovieren lassen und es dann der Krabbelgruppe gewidmet. Frauen haben viel erreicht, aber ich bleibe kritisch. Mein Vorteil heute ist, dass ich stoischer bin. Ich war immer zu passioniert – mit allem. Wichtig ist, dass es nicht zur Erschöpfung kommt. Wer erschöpft ist, kann nicht lieben. Dazu darf es nicht kommen. (Aufgezeichnet von Mia Eidlhuber)

Elisabeth von Samsonow ist Philosophin, Künstlerin und Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien.

Wenn ich die letzten 20 Jahre betrachte, kann ich für uns Frauen wenig Fortschritt erkennen. In Führungspositionen sind wir immer noch die Minderheit, auch im Wissenschafts- und Literaturbetrieb. Ich beschäftige mich als Komparatistin mit der Rolle der Frau in Literatur und Kunst, speziell mit Eurydike und ihrem Wandel vom Objekt zum Subjekt.

Kurz vor meiner Pensionierung als Montessori-Pädagogin vor 20 Jahren habe ich mein Studium begonnen. Ich war begeistert vom vielfältigen Angebot an Lehrveranstaltungen zu Feminismus, Gender-Studies, Queer-Theory, Frauenliteratur. Es war ein sehr solidarisches Arbeiten mit meinen jungen Mitstudentinnen. Auf der anderen Seite stand die Realität eines männlich dominierten Wissenschaftsbetriebs. Feministische Professorinnen wurden angefeindet. Professoren waren und sind sich nicht zu schade, gegen gendergerechte Schreibweise zu wettern. Elfriede Jelinek hat mich mit ihrem Stück Schatten (Eurydike sagt) motiviert, auf Basis meiner Dissertation das Buch Das Prinzip Eurydike zu schreiben.

Jelineks Eurydike ist eine weitgehend von Männern abhängige Frau, die sich erst am Lebensende durch Verweigerung befreien kann. Trotzdem ist Jelineks Stück ein flammender Appell, weiter für die Anliegen des Feminismus zu kämpfen. Meine Eurydike würde heute ihren Weg selbstbestimmt gehen, sich nicht zum Objekt machen lassen. Das wünsch ich mir auch von den jungen Frauen. (Aufgezeichnet von Jutta Berger)

Viktoria Macek ist Pensionistin und Autorin.

Für mich kann Feminismus nur funktionieren, wenn er ein solidarischer Kampf für und von allen ist. Dazu gehört für mich, meine Privilegien stark zu hinterfragen, das Privileg meines Wohlstands, meiner Hautfarbe, dass ich able-bodied bin. Dadurch bin ich in einer anderen Machtposition und muss mir auch eine aktive Rolle eingestehen. Das heißt, ich bin auch nicht frei von Sexismus, Rassismus oder Transphobie. Natürlich ist es unangenehm, sich das bewusstzumachen, aber genau das muss passieren, um etwas ändern zu können.

Das sind auch Themen, die mich in meinem Projekt Kerosin95 beschäftigen. Meine Privilegien muss ich aber auch nutzen, wenn ich auf einer Bühne stehe, ein Mikro in der Hand habe und mir 400 Leute zuhören, um genau so etwas anzusprechen. Ich komme zwar nicht aus der Theorie, bin auch nicht die belesendste Person, was feministische Theorie angeht, aber ich unterhalte mich viel mit anderen darüber, auch mit Menschen, die andere Positionen vertreten. Vieles, was einem an Sexismus widerfährt, sind keine Zufälle, sondern strukturelle Unterdrückungen.

Ich habe zum Beispiel fast zehn Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet. Vieles, was mir dort passiert ist, habe ich zuerst verdrängt und konnte es erst viel später benennen. Auch als musikschaffende Person ist es nicht anders. Ich kenne kaum Menschen, die nicht als cis-männliche Personen gelesen werden und die diese negativen Erfahrungen nicht machen mussten. (Aufgezeichnet von Amira Ben Saoud)

Kathrin* Kolleritsch, ist Musiker*in und Komponist*in.

Ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder im Sommer in unserer Firma am Bau mitgearbeitet haben. Und am Lohnsackerltag gab es für meinen Bruder und meinen Cousin auch ein solches Lohnsäckchen, und darin waren einige Münzen. Ich hab nichts bekommen, weil ich ein Mädchen war. Ins Familienunternehmen durften nur die männlichen Nachkommen einsteigen, ich als Mädchen war vollkommen freigestellt, durfte machen, was ich wollte, wurde aber auch nicht ernst genommen. Als mein Vater später in den 1980er-Jahren, schon nahe an einer Demenz, die Firma fast in den Konkurs geführt hat, habe ich ihn als Tochter unterstützt und war bei den großen Firmenbesprechungen seine von allen anderen Teilnehmern anerkannte Vertreterin. Dennoch hatte er damals klar gesagt: "Bevor ich die Firma einer Frau überlasse, gehe ich lieber in Konkurs!" Ich war als gelernte Verlagskauffrau angestellt, habe dann jedoch ganz konservativ geheiratet und damit meine Tätigkeit aufgegeben und 30 Jahre lang das übliche Leben einer Hausfrau und Mutter geführt.

Sich scheiden zu lassen war noch sehr aus der Norm. "Was du treibst, ist ganz unmöglich", hat mir eine gesellschaftlich Bekannte gesagt, als ich aus unserem Familienhaus auszog und mein eigenes Leben begann. Frauen, an denen ich mich orientieren konnte? Die Dohnal war schon faszinierend. In meinem privaten Umfeld gab es meine Freundin Lisbeth Eisler, die jung verstorbene Keramikerin, die ein selbstbestimmtes Leben geführt hat. Jedoch habe ich mich über weite Strecken meines Lebens immer sehr allein gefühlt. Und dennoch: In der Zeit, als die Frauen unterdrückt waren, gab es eine Art geheime Frauensolidarität. Man hat sich untereinander Geld geborgt, wenn das Wirtschaftsgeld nicht gereicht hat. Und schon als Kind war ich über Abtreibungsmodalitäten bestens informiert, obwohl ich noch gar nicht wusste, was Sex ist. Mitte der 1970er-Jahre gab es das Internationale Jahr der Frau. Da saß eine Runde Rotarier bei uns zu Hause, die sich den Kopf darüber zerbrachen, was aus diesem Anlass alles zu passieren hätte, obwohl dies hauptsächlich die Sache der Frauen gewesen wäre. (Dagegen habe ich mich damals heftig gewehrt.) Für meine Enkelinnen bin ich heute anscheinend eine interessante Frau! Das sagen sie nicht so offen, aber das spüre ich. Und mein Schreiben hat natürlich mit meinem jetzigen Ich-selbst-Sein zu tun. (Aufgezeichnet von Mia Eidlhuber)

Ilse Helbich, geb. 1923 in Wien, ist eine österreichische Schriftstellerin. Sie studierte Germanistik, war als Verlagskauffrau tätig, verheiratet und ist Mutter von fünf Kindern. Mit 80 Jahren publizierte sie ihren ersten Roman, "Schwalbenschrift" . Zuletzt erschien von ihr der Erzählband "Diesseits" (Droschl-Verlag, 2020).