Kaum ein Land steht im Allgemeinen und im eigenen Bewusstsein so für die Freiheit wie die USA. Als "Land of the free" wird der Staat in der Nationalhymne, The Star-Spangled Banner, beschrieben, zu den "gewissen unveräußerlichen Rechten", die jedem Menschen in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 beigemessen werden, steht jenes auf Freiheit gleich nach dem auf Leben. "Freiheit und Gerechtigkeit für alle" sichert der Treueschwur "Pledge of Allegiance" zu, und als man 2003 unter anderem mit Frankreich über den Einsatz im Irak stritt, war der Ersatzname für Pommes in den Kongress-Kantinen schnell gefunden: Statt French Fries gab es wie selbstverständlich Freedom Fries.

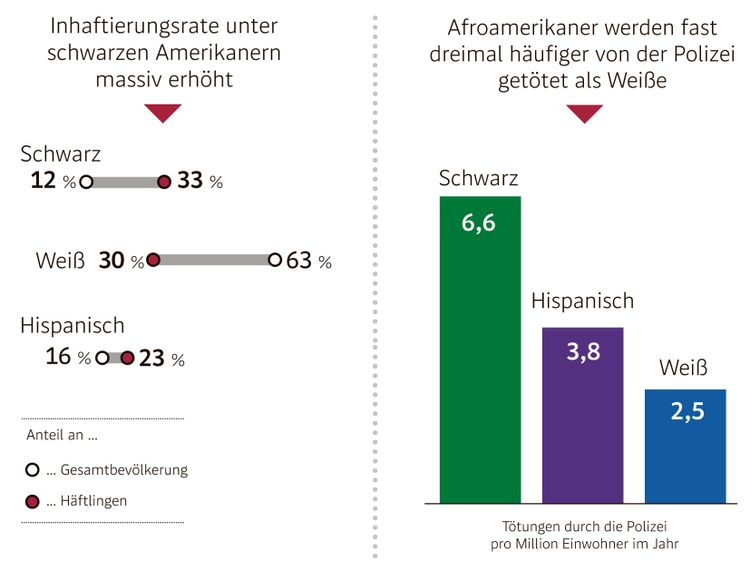

Was "Liberty for all" heißt, war freilich lange umstritten. Dass sich die Freiheit weißer Amerikaner oft in der Unfreiheit jener Menschen niederschlug, deren Vorfahren aus Afrika entführt worden waren, ist bekannt, ebenso dass Sklaven das Weiße Haus erbauen mussten. Dass es im 13. Verfassungszusatz, der 1865 die Sklaverei abschaffte, die Ausnahme "außer als Strafe für ein Verbrechen" gibt, weniger. "Convict leasing", Vermietung inhaftierter, meist schwarzer, Zwangsarbeiter, wurde in den Jahren darauf zu einem System, mit dem viele der einstigen Sklavereibetriebe ihre Produktion aufrechterhielten. Kontinuitäten zum aktuellen Justizsystem, in dem laut Schätzungen von 2016 jeder vierte schwarze Mann im Lauf seines Lebens damit rechnen muss, in Haft zu landen, gibt es noch immer.

Unerfüllte Heilsversprechen

Gleich vier Freiheiten, gültig für alle Menschen, formulierte 1941 Präsident Franklin D. Roosevelt. Rede- und Religionsfreiheit sind darunter, aber auch die Freiheit von Not und vor allem "freedom from fear"– Freiheit von Furcht. Auch sie ist unvollendet in Zeiten, in denen Schwarze in den USA etwa beim Joggen oder nach dem Kauf von Süßigkeiten straflos erschossen werden können.

Bild nicht mehr verfügbar.

Wenn nun also seit fast zwei Wochen nach der Tötung von George Floyd auf den Straßen der USA demonstriert wird, wenn sich nun Wut auch in Gewalt entlädt, dann bildet die Erfahrung dieser Ohnmacht und der systematischen Benachteiligung im Umgang mit dem Staat und seinen Behörden den Hintergrund dazu.

Dem Datenprojekt "Mapping Police Violence" zufolge wurden 2019 insgesamt 1099 Menschen durch die US-Polizei getötet. 24 Prozent der Opfer waren schwarz, obwohl sie nur gut zwölf Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die Wahrscheinlichkeit, von der Polizei getötet zu werden, ist für Afroamerikaner fast dreimal so hoch wie für Weiße.

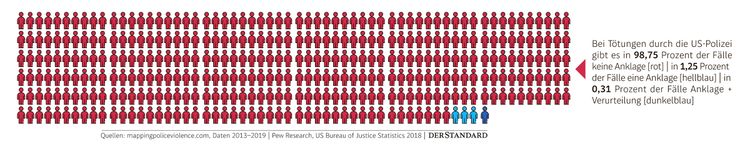

In der Stadt Minneapolis, in der George Floyd getötet wurde, macht der Anteil der schwarzen Bevölkerung rund 20 Prozent aus. Gewalt durch die Polizei erfahren jedoch in 60 Prozent der Fälle Schwarze. 99 Prozent der Polizisten, die zwischen 2013 und 2019 jemanden im Einsatz getötet haben, wurden nicht angeklagt.

Brutale Polizeieinsätze

Die Einsatzkräfte waren zuletzt auch wegen ihres brutalen Vorgehens gegen Demonstrierende in die Kritik geraten. Berichte über den Einsatz von Tränengas, Gummigeschoßen und exzessive Gewalt nahmen zu. In Atlanta schlugen Einsatzkräfte die Scheiben eines Autos ein, zerrten eine Frau aus dem Fahrzeug und setzten einen Taser ein. In Buffalo stießen sie einen alten Mann zu Boden und ließen ihn zunächst mit einer Kopfwunde blutend auf dem Boden liegen.

Wie tief diese Unkultur in der Polizei verankert ist, lässt sich statistisch schwer erfassen. Eine Abschätzung hat die Kampagne Joe Bidens getroffen: Demnach unterstützen rund 80 Prozent der Polizisten Präsident Donald Trump und somit auch seinen prononcierten Law-and-Order-Kurs. Das unterscheidet sie auch von anderen Sicherheitskräften. Aktive Militärangehörige lehnen Trumps Politik laut einer Umfrage mit 50 zu 42 Prozent ab.

Reduktion der Gewalt

Freilich gibt es auch etliche US-Polizisten, die nicht auf brutale Art vorgehen, womöglich aber auch deshalb, weil es ihnen Vorschriften erschweren. Zwar lag die Anzahl an Tötungen bei Polizeieinsätzen in den vergangenen sieben Jahren landesweit relativ konstant bei etwa 1.100. Doch auf Ebene der Städte konnten deutliche Reduktionen erzielt werden. In San Francisco wurden 30 Prozent weniger Fälle von Polizeigewalt gemeldet, nachdem unter anderem Würgegriffe und das Schießen aus einem fahrenden Auto untersagt worden waren. Auch die Vorgabe, zunächst alle anderen Mittel abseits von Gewalt einzusetzen oder jeden Fall von Gewalt während des Einsatzes zu melden, ließ die Anzahl der Toten bei Einsätzen um mehr als 20 Prozent sinken, wie das "Use of Force Project" errechnet.

Ein oft gehörtes Argument: Sind es nicht hohe Kriminalitätsraten in mehrheitlich schwarzen Wohngebieten, die mit zu solchen Problemen führen? Gewiss, die gibt es – und doch sind auch sie die Folge historischer und aktueller Benachteiligung: etwa die hohe Armutsrate, fortbestehende De-facto-Rassentrennung, die zu mehr Armut in bestimmten Gegenden führt, Diskriminierung bei der Jobsuche und – auch daher – mangelnde Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg. Auch haben nur 30 Prozent der schwarzen Bevölkerung viel Vertrauen in die Polizei, bei Weißen sind es fast 60 Prozent. Echte Freiheit, also auch die von Furcht, wird es erst geben, wenn es Vertrauen gibt – und die Diskriminierung ein Ende gefunden hat. Sie gilt dann dafür für alle. (Manuel Escher, Noura Maan, 7.6.2020)