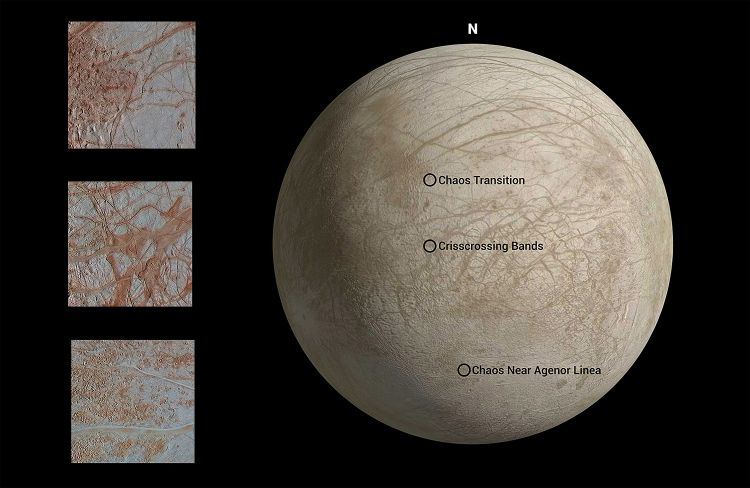

Bei der Spekulation über außerirdisches Leben innerhalb der Grenzen unseres Sonnensystems ruhen die größten Hoffnungen auf einigen Eismonden unserer Gasriesen. Ganz oben auf der Liste von Himmelskörpern, die dafür geeignete Lebensräume zur Verfügung stellen könnten, steht Jupiters kleinster Galileischer Mond Europa. Er dürfte nach allem, was man bisher über ihn herausgefunden hat, – wie übrigens vermutlich auch Ganymed und die Saturnmonde Titan und Enceladus – unter einer kilometerdicken Eiskruste einen Ozean verbergen, flüssig gehalten von den starken gravitativen Kräften, mit denen Jupiter an dem 3.100 Kilometer durchmessenden Mond zerrt.

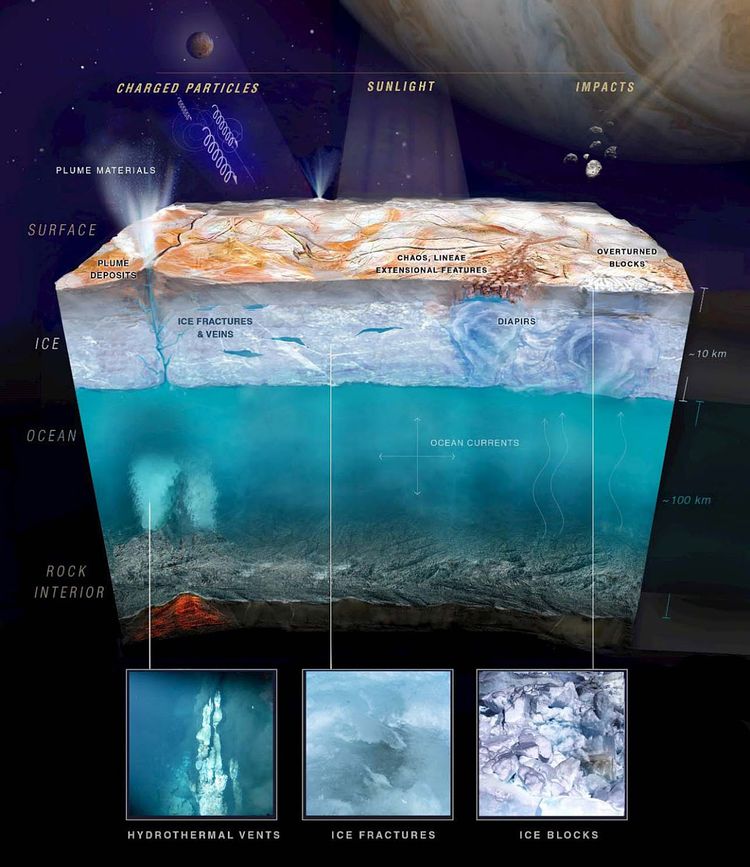

An manchen Stellen dringt das Wasser aus dem Untergrund in Form von Eis-Geysiren an die nie über minus 160 Grad Celsius kalte Oberfläche und darüber hinaus. Auch sogenannter Kryovulkanismus könnte eine direkte Verbindung zum ansonsten unzugänglichen Ozean darstellen. Über das dabei ausgeworfene Material lässt sich auf die Bedingungen dort unten schließen – und vielleicht könnte man eines Tages darin auch die Stoffwechselprodukte potenzieller Organismen identifizieren. Was die chemische Zusammensetzung des unterirdischen Gewässers betrifft, sind allerdings noch viele Fragen offen. Auch war bisher unklar, woher das Wasser unter dem Eispanzer eigentlich kommt.

Was unter dem Eis vor sich geht

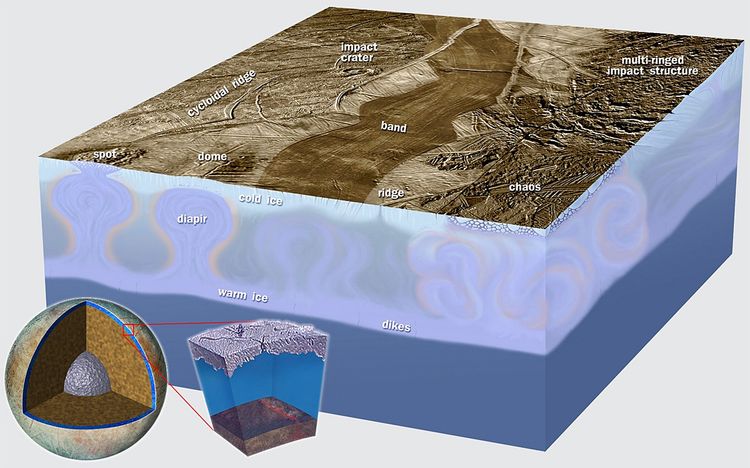

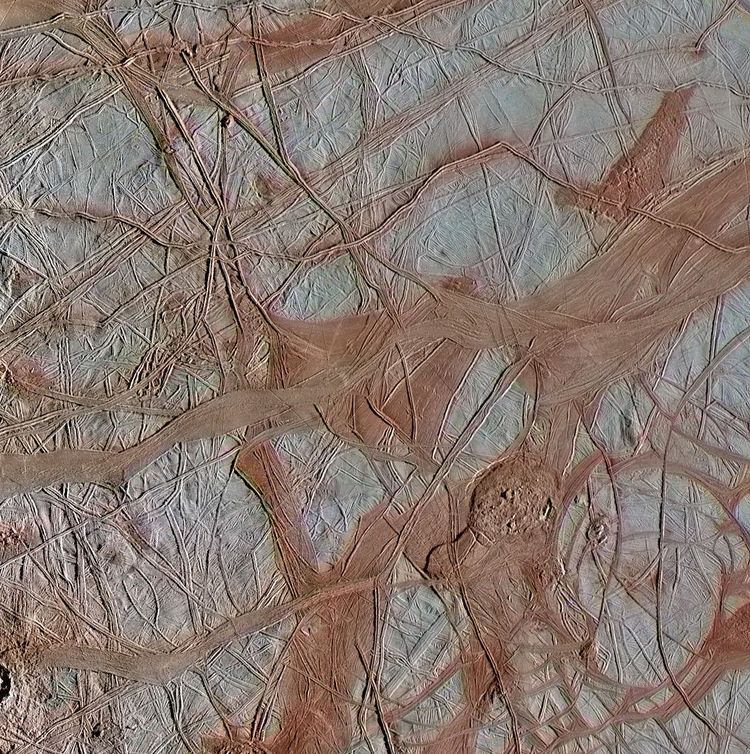

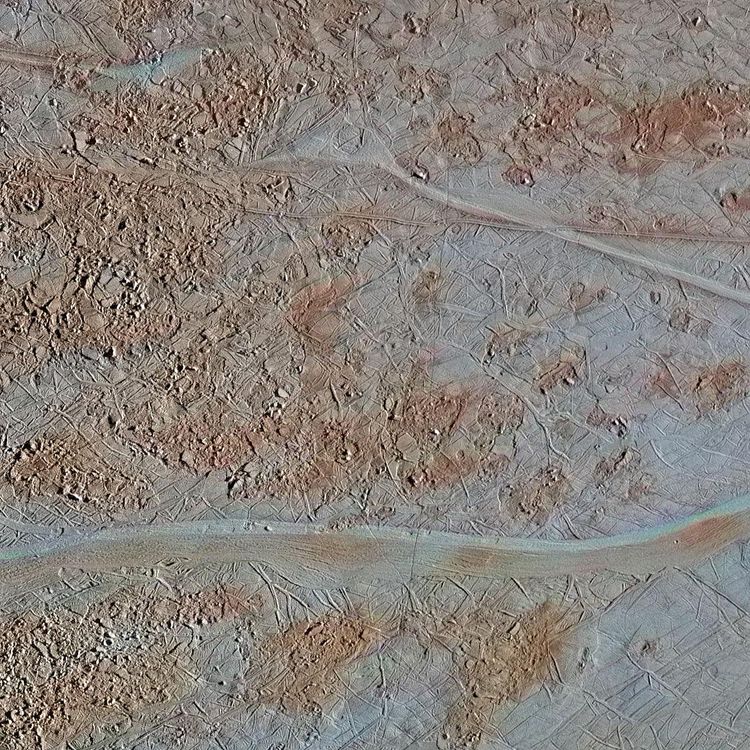

Die Daten, die bei der Nasa-Mission Galileo zwischen 1995 und 2003 bei mehreren Vorüberflügen an Europa gesammelt wurden, bilden den Löwenanteil all dessen, was man heute insbesondere über die Chemie und den inneren Aufbau des Jupitermondes weiß. Außerdem liefern diese Daten die Grundlage für zahlreiche Simulationen und Modelle, um die vielen weißen Flecken mit plausiblen und fundierten Annahmen zu füllen. Eine nun präsentierte Modellierung von Forschern des Jet Propulsion Laboratory der Nasa in Kalifornien liefert einen mit früheren und aktuellen Messungen konsistenten Eindruck davon, wie es tatsächlich unter der bis zu 15 Kilometer dicken Eiskruste aussieht. In Hinblick auf die Frage, ob dort Leben existieren könnte, sind die gewonnenen Ergebnisse recht vielversprechend.

"Es ist uns gelungen, die Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften des Kerns, der Silikatschicht und des Ozeans zu modellieren. Dabei stellten wir fest, dass je nach Tiefe und Temperatur unterschiedliche Mineralien flüchtige Stoffe und vor allem Wasser verlieren", sagt der leitende Forscher Mohit Melwani Daswani. Mit anderen Worten: Ozeanwelten wie Europa können offenbar durch eine Art Metamorphose entstehen. Erwärmung und Druck, verursacht von frühem radioaktivem Zerfall und vom Gezeiteneinfluss durch Jupiter, würden zur Aufspaltung H2O-haltiger Mineralien und zur Freisetzung des eingeschlossenen Wassers führen.

Ozean könnte irdischen Meeren ähneln

"Zählt man diese Substanzen und das Wasser aus unserer Modellierung zusammen, kommt man exakt auf jene Masse, die der unterirdische Ozean heute haben dürfte. Das bedeutet, dass diese Chemikalien wahrscheinlich nach wie vor in dem Ozean vorhanden sind", so Daswani weiter. Auch in chemischer Hinsicht hat Europa demnach einen Wandel durchgemacht: Wie die Forscher auf der virtuellen Goldschmidt-Konferenz berichten, ist der Ozean ursprünglich leicht sauer gewesen, mit hohen Konzentrationen an Kohlendioxid, Kalzium und Sulfat.

"Tatsächlich wurde bisher angenommen, dass dieser Ozean immer noch ziemlich schwefelhaltig sein könnte", sagt Daswani, "aber unsere Simulationen in Kombination mit Daten des Hubble-Weltraumteleskops, die Chlorid auf der Oberfläche Europas nachgewiesen haben, legen nahe, dass das Wasser heute höchstwahrscheinlich ebenfalls chloridreich ist. Damit ähnelt die Zusammensetzung von Europas Ozeanen den Meeren auf der Erde. Wir glauben, dass dieser Ozean für Organismen durchaus bewohnbar sein dürfte. Genau genommen ist Europa eine unserer besten Chancen, Leben in unserem Sonnensystem zu finden." Ein signifikanter Unterschied besteht freilich: Obwohl Europa deutlich kleiner ist als die Erde, wäre die dort vorhandene Menge an flüssigem Wasser mehr als doppelt so groß wie die aller irdischen Ozeane zusammengenommen.

Hohe Erwartungen in Missionen zum Jupitermond

Große Hoffnungen setzen die Forscher nun auf den Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) der Esa, der 2022 in Richtung Jupitersystem aufbrechen soll, und die Europa-Clipper-Mission der Nasa. Diese Raumsonde soll 2024 starten und insgesamt neun Instrumente tragen, mit denen die Sonde Europa bei mindestens 44 Fly-bys näher in Augenschein nehmen wird. "Unsere weitere Arbeit zielt daher darauf ab, uns auf diese Mission vorzubereiten, die vor allem die Lebensfreundlichkeit von Europa untersuchen wird", sagt Daswani. Abgesehen davon wird der Clipper mögliche Landeplätze für eine noch weiter in der Zukunft liegende Europa-Lander-Mission ausspähen. Außerdem hat sich das Team um Daswani mit Gruppen in Nantes und Prag zusammengetan, um herauszufinden, ob Vulkane am Meeresboden zur Entwicklung des chloridreichen Wassers auf Europa beigetragen haben könnten. (tberg, 27.6.2020)