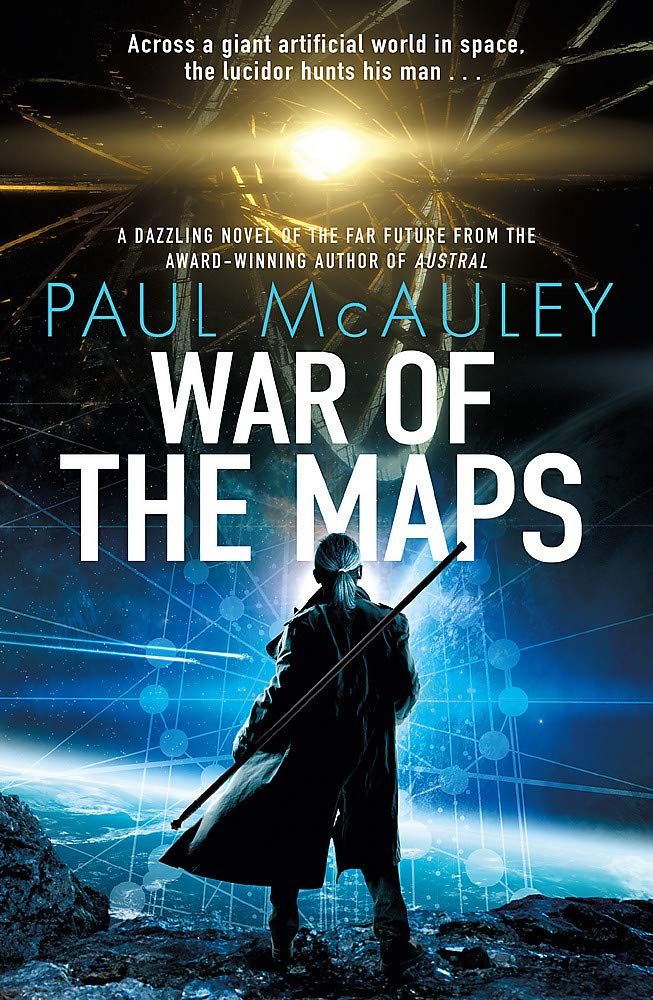

Zu Beginn von "War of the Maps" hatte ich unwillkürlich das "O-ho-ho-hooo"-Intro von Carl Douglas' "Kung Fu Fighting" im Ohr und David Carradine vor dem geistigen Auge: Ein Mann mit Kampfstab zieht durch die Wüste, stoisch seiner Mission nachgehend, Verfolger und Verfolgter zugleich. Man fühlt sich in einen Western versetzt – aber einen, der von Moebius designt wurde. Das Technologielevel lässt sich nicht so recht einschätzen, die Tierwelt macht einen subtil ins Exotische verschobenen Eindruck, die Landschaft ist mit den Resten uralter Monumente gesprenkelt und last but not least: Am Himmel zieht nicht die Sonne ihre Bahn, sondern eine Kette von Spiegeln.

Ein riesenhaftes kleines Wunder

Neun Jahre ist es schon her, dass zuletzt ein Roman von Paul McAuley auf Deutsch erschienen ist ("Sonnenfall"); seines Zeichens ein Vertreter der glorreichen Generation der 90er Jahre, der in Sachen Space Opera und Hard SF bis heute niemand das Wasser reichen kann. In seinem jüngsten Werk versetzt uns der Brite in eine wahrlich ferne Zukunft: Seit unserem Zeitalter sind Milliarden Jahre vergangen, die Milchstraße ist mit der Andromedagalaxie verschmolzen und die meisten Sterne am Himmel leuchten rot, weil sie am Ende ihres Lebens stehen.

Dass die Romanwelt dennoch seltsam vertraut wirkt, liegt daran, dass es sich um eine Rekonstruktion unseres Zeitalters handelt, oder zumindest eine Annäherung daran. Die "Schöpfergottheiten" – wohl unsere fernen Nachfahren – haben eine Dysonsphäre um die längst zum Weißen Zwerg geschrumpfte Sonne gebaut und sie mit physischem Leben bevölkert, Menschen inklusive. An einer Stelle wird ein Zeitzeuge der Geschehnisse übrigens abfällig anmerken, dass es sich nur um ein mickriges Wunder der geringsten aller "Götter" handle. Denn die ganze Galaxis sei umgestaltet worden – aber das liegt weit jenseits des Horizonts unserer Romanfiguren.

Von der großen kosmischen Bühne ...

Den Bewohnern der Kunstwelt ist ihre Entstehungsgeschichte durchaus bekannt. Sie haben sie inzwischen allerdings mythisch ein bisschen verbrämt, da sie die damals wirkenden Kräfte längst nicht mehr nachvollziehen können. Sie selbst leben in einer Welt von Zügen und Pferdekutschen wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts; angereichert mit ein paar Relikten der vergangenen Hochtechnologie – etwa den godspeakers, einer offenbar via Quantenverschränkung funktionierenden Art Funkgerät.

Ob ihre gigantische Heimat aus gutem Grund oder als bloßer Zeitvertreib erschaffen wurde wie die Spielwelt in Linda Nagatas "Silver", das können sie die "Götter" leider nicht mehr fragen. Denn die haben die Kunstwelt schon längst wieder verlassen. Endzeitkulte blühen, da die Welt untrügliche Anzeichen eines langsamen Niedergangs zeigt. Doch pragmatischer Gesinnte weisen darauf hin, dass weder die offene Sinnfrage noch die Endlichkeit des Seins letztlich eine Rolle spielt:

"Nothing lasts. Neither people, nor worlds, nor stars. Not even the universe itself, for everything in the universe will gradually decline into disorder, until at last everything everywhere will be randomised matter at the same temperature and all information will be lost in an undifferentiated ocean of noise, and nothing interesting will ever happen again. That is why we must live fully in every moment of our lives."

... zu den menschlichen Akteuren

Vor diesem grandiosen kosmologischen Hintergrund, wie er für die Baxters, Vinges und eben auch McAuleys der 90er typisch ist, spielt sich dann – gewissermaßen zu ebener Erd' – eine geradezu archetypische Geschichte ab. Der eingangs erwähnte Wanderer heißt Thorn und ist ein sogenannter Lucidor, ein Ordnungshüter aus dem Free State, einer Nation ehemaliger Sklaven, die sich die Freiheit erkämpft haben. Remfrey He, der gefährlichste Verbrecher, den Thorn je dingfest gemacht hat, wurde im Zuge eines Kuhhandels mit dem Nachbarstaat Patua außer Landes geschafft. Doch das lässt Thorn, der eigentlich schon in den Ruhestand eingetreten war, nicht auf sich sitzen. Unerbittlich nimmt er die Verfolgung auf, und wenn es ihn um die ganze Dysonsphäre trüge.

Die beiden verkörpern die wichtigste von mehreren Dichotomien, die den Roman prägen: Chaos und Ordnung. Remfrey He ist eine Art Loki-Figur. Charismatisch und klug, aber auch höchst manipulativ und grausam bis zur Bestialität; und Menschen sind sein liebstes Spielzeug. Thorn hingegen ist prinzipientreu bis hin zur Sturheit. Wo er auf seiner Queste auch hinkommt, verbreitet er Gerechtigkeit, hilft Dorfbewohnern oder vertreibt Banditen – verliert aber niemals seine eigentliche Nemesis aus den Augen. Als er einer Weggefährtin einmal erklärt, dass dies seine Berufung sei, reagiert sie mit Mitleid: "Ah. Then I am sorry for you, for that is worse than any other kind of addiction, and far harder to shake."

Dichotomien

Das zweite Gegensatzpaar bilden die beiden Gesellschaftsformen bzw. Staaten, in denen sich der allergrößte Teil der Handlung abspielt. Der Free State ist eine Demokratie mit dem Ziel Gerechtigkeit für alle – allerdings auch mit dem starken Drang, in das Leben seiner Bürger regulierend einzugreifen. Patua hingegen, aus dem sich die Ex-Sklaven einst freikämpfen konnten, ist immer noch eine Monarchie. Und zudem geprägt von ungehemmtem Kapitalismus, Aufständen und grassierendem Verbrechen. Auch hier also das Paar Ordnung und Chaos.

Eine andere Dichotomie ist biologischer Natur. Der Titelbegriff "Maps" wird im Roman auf zweifache Weise verwendet: Zum einen steht er für die Landmassen, die den gigantischen "Weltozean" der Dysonsphäre sprenkeln wie die nachgebildeten Kontinente auf Larry Nivens Ringwelt. Er bezeichnet aber auch die (genetischen) Baupläne der Lebewesen auf der Kunstwelt. Und da ist gerade eine Umwälzung im Gange: An den Küsten Patuas breiten sich neue Lebewesen aus, die aussehen, als hätte Chtulhu an ihnen mitdesignt. Sie sind zwar nicht böse – aber mit jeder Menge Tentakel, Dornen und sonstigen Gadgets versehen; Vertreter einer anderen Ökosphäre, die mit der bestehenden konkurriert. Der Kampf gegen diese Invasion und Thorns persönliche Queste werden im Lauf des Geschehens noch zu einem einzigen Ziel verschmelzen.

Gerne gelesen!

Dem unausweichlichen Showdown bewegen wir uns in vergleichsweise gemächlichem Tempo entgegen (immerhin wird hier eine Dysonsphäre zu Fuß erkundet). McAuley verzichtet darauf, uns zwecks Bespaßung von einer letztlich bedeutungslosen Erlebnisstation zur nächsten zu schieben, und bleibt genauso unbeirrt wie sein Protagonist stets auf sein Ziel ausgerichtet. In Verbindung mit seiner wohltuend gewählten Ausdrucksweise ergibt das eine sehr angenehme Lektüre. Und eine abgeschlossene noch dazu! Da wir nur einen winzigwinzigwinzigkleinen Ausschnitt dieser faszinierenden Kunstwelt kennenlernen, möchte ich aber nicht ausschließen, dass McAuley dem "War of the Maps" irgendwann noch weitere Romane folgen lässt.