Falls Sie noch nie die Kommentare unter einem Atomenergie-Artikel gelesen haben: Befürworter und Gegner schlagen sich dort verbal regelmäßig die Schädel ein. Vor- und Nachteile der Kernspaltung werden zerpflückt und gegeneinander aufgewogen. Fast jeder hat eine – meist durchaus festgefahrene – Meinung. Etwas anders ist es (noch) bei der Kernfusion, also der Verschmelzung von leichten Atomkernen.

Auch wenn daran gleich lange geforscht wird, haben sich die Lager noch nicht so recht herausgebildet. Noch läuft die Diskussion eher in Fachkreisen. Wenn es Kernfusion aber in Mainstream-Diskussionen schafft, gehen die Extreme fast noch ärger auseinander: von der unerschöpflichen, sauberen Energiequelle, die alle Versorgungsprobleme für alle Zeiten löst, bis hin zum größten Geldversenkungsprojekt der Geschichte ist fast alles dabei.

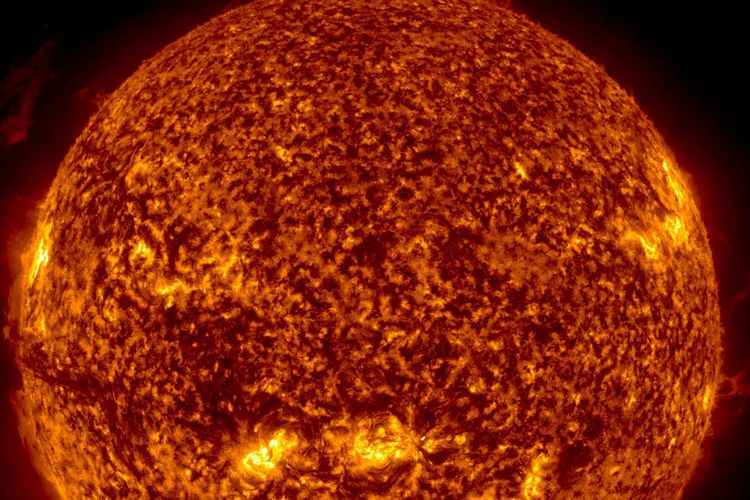

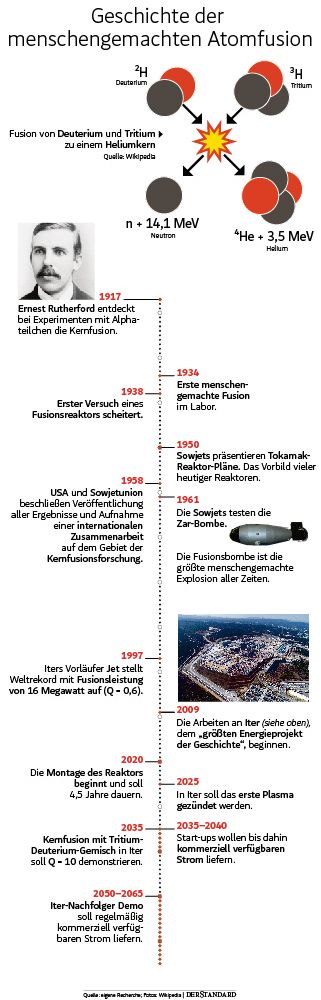

Worum geht es bei der Kernfusion? Im Grunde will man die Prozesse, die in der Sonne ablaufen und durch Licht und Wärme für Leben auf unserem Planeten sorgen, imitieren, sprich: Man will Wasserstoff in Helium umwandeln und die dabei entstehende Energie nutzen. Dass der Prozess auf der Erde nachahmbar ist, hat nicht zuletzt die Wasserstoffbombe bewiesen. Nun geht es aber darum, die letzten technischen Hürden zu überwinden, um die Fusion auch kontrolliert in Gang setzen und aufrechterhalten zu können.

In der Sonne werden jede Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff fusioniert. Wollte man eine Sekunde Sonnenenergie auf der Erde erzeugen, müssten alle bestehenden Atomkraftwerke die nächsten 750.000 Jahre permanent durchlaufen. Aus einem Gramm Wasserstoff lässt sich so viel Energie gewinnen wie aus zehn Tonnen Erdöl. Das Potenzial ist unverkennbar.

Mehr als 100 Millionen Grad

Weil die Sonne aber so extrem verdichtet ist, geschieht die Kernfusion dort bei vergleichsweise "kühlen" Temperaturen von 15 Millionen Grad Celsius. Will man selbiges aber auf der Erde auslösen, braucht es rund zehnmal so viel Temperatur. Erst dann bewegen sich die Wasserstoffteilchen so schnell und kollidieren mit solch einer Wucht miteinander, dass sie ihre gegenseitige Abstoßung überwinden und die Atomkerne miteinander verschmelzen.

Dabei entsteht das neue Element Helium, und ein überschüssiges Neutron wird herausgeschleudert. Durch die Neutronenstrahlung aus dem Plasma und dem Auftreffen der Neutronen an der Reaktorwand entsteht Hitze, die mit Wasser gekühlt werden muss. Das verdampfende Wasser soll wiederum Turbinen antreiben. Der Vorteil gegenüber der Kernspaltung: Geht etwas schief, stoppt der Prozess sofort. Kettenreaktionen sind bei der Fusion ausgeschlossen. Und mit der Neutronenstrahlung wissen die Forscher umzugehen. So weit die sehr vereinfachte Theorie.

Schwierig wird es in der Praxis. Man stehe vor "gewaltigen technischen Problemen", sagt auch Universitätsprofessor Friedrich Aumayr, Leiter des Instituts für Angewandte Physik an der TU Wien und Fusionsexperte. "Aber wir wissen, wie es funktionieren kann, und es wird funktionieren", ist Aumayr überzeugt. Bei derart hohen Temperaturen wechselt das eingesetzte Gas – Forscher sehen aktuell in einem 50/50-Deuterium-Tritium-Gemisch die vielversprechendsten Chancen – seinen Aggregatzustand und wird zu Plasma. Um es über einen längeren Zeitraum auf Temperatur und in Position zu halten, sind in der gängigsten Variante extrem starke Magnete in meist donutförmigen Reaktoren nötig.

Aumayr vergleicht den Einschlussprozess mit dem Zusammendrücken eines Luftballons. Drückt man nicht von allen Seiten gleichzeitig, quillt immer irgendwo etwas hinaus – ähnlich sei es beim Plasma. Der Magnetfeldkäfig muss aber dicht sein, denn er sorgt auch für die nötige Isolation, sodass an den Innenwänden des Reaktors lediglich einige hundert Grad gemessen werden. Ziel des ganzen Prozederes ist letzten Endes, deutlich mehr Energie herauszubekommen, als man für das Erhitzen des Plasmas und dessen Stabilisation reingesteckt hat. Nur dann macht ein Fusionskraftwerk Sinn.

Wissenschaft vs. Kommerz

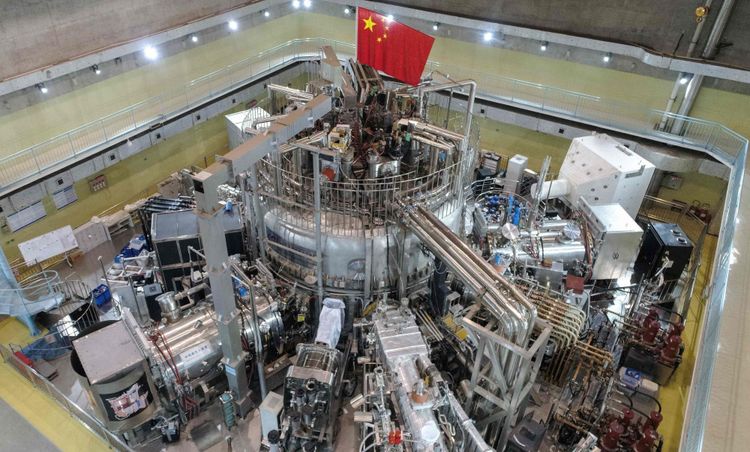

Ob dies mit unserem aktuellen Wissens- und Technikstand überhaupt möglich ist, wird gerade in Cadarache im Süden Frankreichs erforscht. Dort haben sich 35 Nationen, darunter die 27 EU-Staaten, die Schweiz, die USA, China, Südkorea, Japan, Russland und Indien seit 2007 zusammengeschlossen, um mit Iter den weltweit größten Fusionsreaktor zu bauen. Das Zehnfache an investierter Energie soll beim Iter herauskommen (Q=10). Iter wird selbst zwar nie Strom erzeugen, sondern lediglich den "proof of concept" liefern. Damit ein Kraftwerk eines Tages richtig wirtschaftlich arbeitet, brauche es aber wohl einen Q-Wert zwischen 30 und 50, schätzt Aumayr, wenn man alle Systeme des Kraftwerks miteinrechnet. Zunächst gilt es aber Zwischenziele zu erreichen.

Der Zeitpunkt des anvisierten großen Testerfolgs des Iter wird allerdings fast im selben Rhythmus nach hinten verschoben, wie die Kosten für das Projekt nach oben gehen. Aktueller Stand: Erste Kernfusion frühestens 2035, kommerziell verfügbarer Strom frühestens 2065, Kosten von mindestens 20 Milliarden Euro. Dennoch gehen die Projektverantwortlichen und die allermeisten Forscher davon aus, dass es klappen wird. Nur die Frage nach dem Wann bleibt. Pläne für einen stromproduzierenden Fusionsreaktor, der auf den Iter-Test folgen soll, liegen aber schon in den Schubladen bereit.

Apropos Pläne: Weil die Baupläne für den Iter schon etwas in die Jahre gekommen seien, verpasse man dort den Fortschritt, sagt man bei Commonwealth Fusion Systems. Die Gruppe ehemaliger Mitarbeiter der Elite-Uni MIT in Cambridge ist gerade dabei, die Pläne für den "Sparc" getauften Fusionsreaktor zu finalisieren. In nicht mehr als 15 Jahren soll der Prototyp kostengünstigen Strom produzieren, dank neuester und leistungsstarker Hochtemperatursupraleiter (HTSL), die keine Kühlung nahe dem absoluten Nullpunkt benötigen.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Commonwealth Fusion ist nicht das einzige Start-up, das die großen staatlichen Projekte derzeit vor sich hertreibt. Rund zwei Dutzend Unternehmen versuchen sich aktuell an Fusionsenergie. 22 von ihnen schlossen sich in der Fusion Industry Association zusammen, um für Gesetzeserleichterungen und bessere Finanzierung zu lobbyieren. Fast zwei Milliarden Dollar flossen in den letzten vier Jahren in ihre Richtung.

Der große Vorteil der Privaten: Anstatt auf nur ein Pferd zu setzen, verteilt sich die Forschung auf verschiedene Ansätze. Das kanadische Unternehmen General Fusion etwa setzt auf die Kompression flüssigen Lithiums durch koordinierte Kolben zur Plasmaherstellung. Das aus der Universität Oxford hervorgegangene Unternehmen First Light Fusion verzichtet ebenfalls auf den Einsatz von Magnetfeldern und will die für die Kernfusion benötigte Hitze durch Implosionen erreichen. Abgeschaut hat man sich die Technik in der Natur. Durch extrem schnelles Klicken seiner Scheren erzeugt der Pistolenkrebs kurzzeitig fast 5.000 Grad Celsius und damit gewaltige Druckwellen auf der Jagd nach Futter. Jedes Unternehmen glaubt für sich den Königsweg entdeckt zu haben.

Laut Aumayr ist es jedenfalls ein positives Signal für die Branche. Jahrelang habe man darauf gewartet, dass neben der staatlich finanzierten Grundlagenforschung auch die Privaten endlich einsteigen. Nun scheint es für die Industrie absehbar, dass sich Fusion auch wirtschaftlich rechnen könnte. "Und Konkurrenz belebt das Geschäft", so der Fusionsexperte. "Die meisten werden zwar scheitern, aber einer hat vielleicht die zündende Idee", so Aumayr.

Bleibt zu sehen, wer die Millioneninvestitionen tatsächlich in Ergebnisse umwandeln kann. Bei aller Euphorie, die die Start-ups gerne verstreuen und auch zur Kapitalakquise brauchen, fehle allen noch jene "Zwischenstufe, die die magnetische Fusion beim Iter bereits hinter sich hat", sagt Aumayr. Erst dann lässt sich hochskalieren, erst dann wird es rentabel.

Q = ?

Ein häufig genanntes Argument für die Milliardeninvestitionen in die Fusionsenergie bleibt der Umweltfaktor. Gerne wird sie als grünes Allheilmittel für die Klimakrise bezeichnet – entstehen bei der Kernschmelze selbst doch weder Treibhausgase und vergleichsweise äußerst wenig radioaktiv verstrahlter Müll, der dank seiner geringen Halbwertzeit nur einige Jahrzehnte zwischengelagert und nicht Hunderttausende von Jahren endgelagert werden müsse.

In eine etwaige CO2-Bilanz muss aber natürlich auch das bei der Errichtung und beim Betrieb des Kraftwerks erzeugte Kohlendioxid miteingerechnet werden – auch wenn die kleinen Reaktoren der Start-ups meist nur einen Bruchteil der Größe des Iters in Anspruch nehmen. Vor allem mahnen Klimaforscher aber davor, Kernfusion als Freibrief dafür zu verstehen, andere Bemühungen im Umstieg auf erneuerbare Energien einzubremsen. Für das Erreichen der Pariser Klimaziele kommt die Fusionsenergie definitiv zu spät, so ihr Appell. Es sei ein Bonus und kann langfristig eine Energiewende einleiten. Kurz- und mittelfristig brauche es aber andere Wege.

Aber werden wir in absehbarer Zeit tatsächlich mit Fusionsenergie unseren Energiehunger stillen? Oder bleibt es ein Traum, der stets 30 Jahre entfernt wirkt? Das "Journal of Plasma Physics" hat unlängst die Pläne für den Sparc von Commonwealth Fusion streng unter die Lupe genommen. Die Erkenntnis der sieben veröffentlichten Papers: Es könnte klappen. Die Pläne seien durchdacht, umsetzbar und wissenschaftlich sauber. Sollten sich die Berechnungen eines Tages bewahrheiten, so würde der Sparc die doppelte Energie freigeben, die investiert wurde, um die Atomkerne miteinander zu verschmelzen. Die Chinesen basteln abseits von Iter an einem eigenen Projekt mit dem Ziel Q = 3.

Um die Milliardeninvestitionen zu rechtfertigen, wird Q aber noch weit größer werden müssen. Dabei soll auch helfen, dass man eines Tages nicht nur die entstandene Wärmeenergie nutzen will, sondern elektrische Energie direkt aus dem Plasma ziehen möchte. Das aber sei wirklich Zukunftsmusik, so Aumayr. Bei allem anderen gibt er sich wie immer "vorsichtig optimistisch". (Fabian Sommavilla, 9.10.2020)