Bild nicht mehr verfügbar.

Der Zweite Weltkrieg nahm dem jungen John Rawls die Religion. Prinzipien der Gerechtigkeit suchte der Philosoph in der Vernunft – dabei schuf er ein Monumentalwerk.

Es gibt drei Gründe, an diesem Wochenende zur Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls zu greifen. Erstens: Der Wälzer, der schon seit seiner Veröffentlichung als Klassiker der politischen Philosophie gilt, feiert heuer sein 50-Jahr-Jubiläum. Zweitens: Sein Autor war damals 50 Jahre alt, an diesem 21. Februar jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Der dritte und wohl wichtigste Grund ist kein Jubiläum, sondern die ungebrochene Aktualität von Rawls’ Hauptwerk – nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie.

Es geht um viel. Auf der einen Seite der Gleichung stehen die Kapazitäten des Gesundheitssystems, das in Normalzeiten jedem, der es braucht, ein Bett auf der Intensivstation verspricht. Auf der anderen Seite stehen unterbrochene Schulkarrieren, Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten – wenn man Reisen und anderen Luxus des vorpandemischen Alltags einmal beiseitelässt. Es geht um Grundsätzliches, um die gerechte Verteilung von Pflichten, Lasten, Einkommen und Chancen. Da liegt es nahe, bei einem Theoretiker der Gerechtigkeit nachzuschlagen.

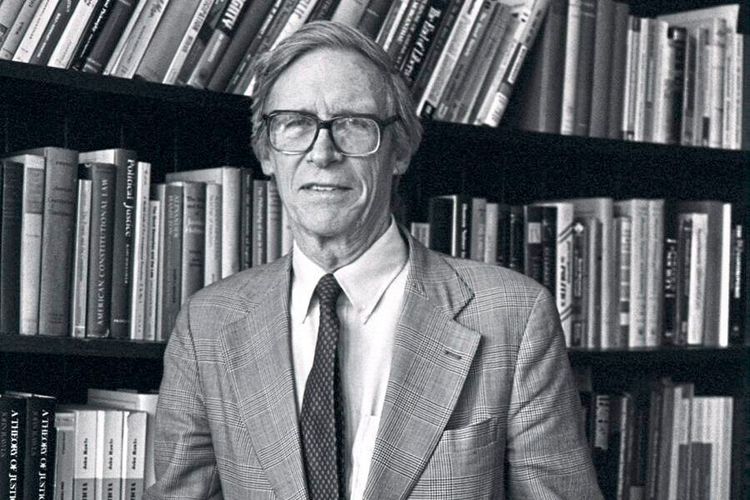

Rawls war kein politischer Intellektueller, sondern durch und durch Akademiker. Er nahm in öffentlichen Debatten kaum jemals Stellung, beobachtete die Politik aber sehr genau. Die US-Politik der Nachkriegszeit, besonders aber der Vietnamkrieg prägten sein Denken. Rawls wog seine Argumente genau ab und nahm sich dafür die nötige Zeit. Fragen seiner Studenten notierte er manchmal, um Tage später eine Antwort nachzureichen. Schon zu Lebzeiten galt er als einer der größten politischen Philosophen überhaupt, er blieb trotzdem immer zurückhaltend und genoss es nicht, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.

Gemeinsames finden

Rawls ging es darum, die Menschen in ihrer Vielfalt und in ihren unterschiedlichen Weltanschauungen ernst zu nehmen. Gerechtigkeitsnormen sind für ihn nur akzeptabel, wenn sie unparteilich begründet werden können – also unabhängig davon, wer man ist und was man glaubt. Normen müssen, in Rawls’ Worten, ins "Überlegungsgleichgewicht" gebracht werden.

Eine Gerechtigkeitsnorm gilt nur, wenn sie sich in ein plausibles ethisches und wissenschaftliches Weltbild einfügen lässt. Ein hoher Anspruch an den Einzelnen, dessen Überzeugungsgerüst frei von Widersprüchen sein sollte. Ein noch höherer Anspruch an die Gesellschaft, Rawls nannte seine Theorie in späteren Jahren eine "realistische Utopie".

Beispiel Lockdown: Wer zur Risikogruppe gehört, sieht die Sache anders als jemand, der bei bester Gesundheit ist, aber seine wirtschaftliche Existenz zerbröckeln sieht. Öffentlich Bedienstete befürworten einen harten Lockdown eher als Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft, ihre Jobs sind sicherer.

Immer mehr Menschen gehen in Österreich und anderswo auf die Straße, um ihrem Unmut über die Einschränkungen Gehör zu verschaffen. Manche davon hängen kruden Verschwörungstheorien an, andere haben einfach die Nase voll. Wie bringt man diese Menge ins Überlegungsgleichgewicht?

Berühmtes Gedankenexperiment

Von Rawls stammt ein Gedankenexperiment, das so bahnbrechend wie simpel ist. Wenn unsere politischen Überzeugungen so stark davon geprägt sind, wer wir sind und was wir haben, muss eine gerechte Gesellschaftsordnung eben ausverhandelt werden, ohne darauf Rücksicht zu nehmen.

Rawls lädt ein, sich hinter den "Schleier des Nichtwissens" zu begeben. Die wirkliche Welt ist dort vergessen. Hinter dem Schleier wissen wir weder unser Alter noch unser Geschlecht. Wir kennen weder unsere Talente noch unsere soziale Stellung. Aus unseren Talenten leiten sich auch keine Ansprüche ab. Welche Position wir in der Gesellschaft einnehmen, wissen wir erst, wenn der Schleier gelüftet wird. Ohne dieses Wissen sollen wir uns verständigen, wie unsere Gesellschaft geordnet sein soll.

Was dabei herauskommt, wird gerecht sein, lautet das Rawls’sche Argument. Bei Rawls geht es um die Verteilung von Gütern, Rechten und Chancen. Umgemünzt auf die Corona-Krise könnte man hinter dem Schleier des Nichtwissens auch fragen: Wie viel Freiheit darf man den Menschen nehmen, um ihre Gesundheit zu garantieren?

Ökonomische Prägung

Wie auch immer die genaue Antwort auf diese schwierige Frage lauten mag – Rawls zufolge muss sie bestimmte Kriterien erfüllen. Was den Menschen im verschleierten Urzustand bleibt, sind Gerechtigkeitssinn, Eigeninteresse und Risikoscheu. Sie wägen Vor- und Nachteile ab und richten die Gesellschaft so ein, dass nach dem Lüften des Schleiers auch die am schlechtesten gestellten Mitglieder gleich an Rechten und Chancen sind.

Außerdem würden soziale und ökonomische Ungleichheiten nur dann toleriert, wenn diese sich zum größtmöglichen Vorteil der am schlechtesten gestellten Individuen auswirken. In diesem sogenannten "Differenzprinzip" schimmert des Philosophen ökonomische Bildung durch, dahinter verbirgt sich nämlich das Konzept der Pareto-Effizienz. Solange ein Individuum reicher werden kann, ohne dass jemand anderer dadurch ärmer oder in seinen Chancen und Rechten beschnitten wird, ist Ungleichheit vorzuziehen – der Wohlstand in der Gesellschaft ist dann insgesamt größer.

Liberalismus versus Utilitarismus

Rawls war ein Vertreter des politischen Liberalismus und brachte diesen gegenüber dem Utilitarismus in Stellung. Die Utilitaristen dominierten bis weit ins 20. Jahrhundert in der politischen Philosophie. Vereinfacht gesagt streben Utilitaristen nach dem größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Zahl an Menschen. Wer Corona-Risikoperson und überzeugter Utilitarist ist, würde – freilich je nach Spielart der Denkströmung – seine Gesundheit womöglich hintanstellen, um einer großen Zahl an Menschen die Freiheit zurückzugeben.

Rawls hingegen beharrt auf dem Wert der Gerechtigkeit: Eine Maßnahme, die den am schwächsten Gestellten noch zusätzlich schadet, kann für ihn nicht gerecht sein. Das gilt auch dann, wenn sie insgesamt den größten Nutzen mit sich bringt.

Rawls’ Philosophie lebt von der Prämisse, dass die Gerechtigkeit auf Vernunftgründen fußt. Es braucht Grundsätze, die jeder erkennen kann und die für alle gelten. Gerechtigkeit ist objektiv – man muss sie nur finden. Letztendlich soll Rawls’ Schleier des Nichtwissens genau dabei helfen, eine gerechte und deshalb faire Gesellschaftsordnung zu erkennen.

Hinter dem Schleier fragen sich die Menschen: Welche Gesellschaft würde ich wollen? Aber sie stellen sich dabei vor, es bestünde ein echtes Risiko, am Ende einer der sozial Schlechtergestellten zu sein. Rawls glaubt, dass wir uns in einer solchen Situation vernünftigerweise nur für eine gerechte Gesellschaft entscheiden können, die noch ihren schwächsten Mitgliedern etwas bringt.

Der praktischen Vernunft wandte sich der junge Rawls zu, nachdem ihm der Krieg den protestantischen Glauben ausgetrieben hatte. Er diente im Zweiten Weltkrieg als Infanterist im Pazifik. Die Kriegserfahrungen in Neuguinea, auf den Philippinen und in Japan, besonders aber auch die Berichte über den Holocaust prägten den jungen Philosophen stark. Man bot ihm an, eine Offizierskarriere einzuschlagen, doch Rawls lehnte ab.

Krieg und Religion

John Rawls kam vor hundert Jahren, am 21. Februar 1921, in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland zur Welt, er wuchs dort auch auf. Sein Vater war Anwalt. Seine Mutter engagierte sich in einer Bürgerbewegung, sie war Präsidentin der örtlichen "League of Women Voters". John war das zweite von fünf Kindern. Zwei Brüder starben früh an Erkrankungen, mit denen sie sich bei ihm angesteckt hatten.

Zum akademischen Philosophen wurde Rawls in Princeton, wo er unter dem Einfluss des Wittgenstein-Schülers Norman Malcolm studierte, und in Oxford, wo ihn Isaiah Berlin und Stuart Hampshire stark prägten. Nach Professuren an der Cornell University und am Massachusetts Institute of Technology zog es Rawls 1962 nach Harvard, wo er blieb und mehr als drei Jahrzehnte lang lehrte.

Rawls widmete sein ganzes Schaffen der politischen Philosophie. Ab 1995 erlitt er mehrere Schlaganfälle und konnte nur noch eingeschränkt arbeiten. Dennoch schloss er sein Spätwerk Das Recht der Völker – eine liberale Konzeption des Völkerrechts – im hohen Alter noch ab. Am 24. November 2002 starb er an den Folgen eines Herzversagens. Er hinterließ eine Frau und vier Kinder. (Aloysius Widmann, 21.2.2021)