Auf dem Waldboden mögen Hallimasche recht unscheinbar erscheinen – und doch zählen diese Pilze zu den erstaunlichsten Lebewesen der Erde. Ihr Netz aus schwarzen Strängen, die sich über Holz und Boden ziehen, schließen sich zu meterlangen dicken Bündeln zusammen, umgeben von einer schwarzen Schutzschicht, und suchen nach neuen Lebensräumen und Nahrungsquellen.

Diese sogenannten Rhizomorphen können auch als Parasiten in Baumwurzeln eindringen, im Stamm aufsteigen und ihren Wirt von innen zersetzen. Das Geflecht eines einzelnen Individuums kann enorme Ausdehnungen erreichen: Ein rund 2.400-jähriges Hallimasch-Netz der Spezies Armillaria ostoyae im US-Bundesstaat Oregon gilt als flächenmäßig größter Organismus der Welt. Sein Alter verdankt er unter anderem dem Pigment Melanin, das die schwarzen Pilzfäden vor Umweltschäden schützt.

Melanine können in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden und ist teurer als Gold. Umso erfreulicher ist, dass es nun Forschern der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in der Schweiz gelang, das Pigment in großen Mengen aus dem Hallimasch-Pilz zu gewinnen.

Vielfach verwendbares Pigment

Melanin-Pigmente gelten als wahre Wunderstoffe: Sie schützen die Haut nicht nur vor schädigenden UV-Strahlen. Sie eignen sich auch als Holzschutzmittel, verleihen einheimischem Fichtenholz die Farbe von tiefdunklem Ebenholz und filtern Blei aus verschmutztem Wasser.

Bisher gelang es allerdings nicht, diesen "Wunderstoff" im industriellen Maßstab herzustellen. Im Hallimasch-Pilz fanden die Forscher nun aber eine ergiebige Quelle. "Wir haben eine vielversprechende Linie des Hallimasch-Pilzes selektiert, die mit unserer Technologie nun rund 1.000-mal so viel Melanin produziert wie andere Mikroorganismen, mit denen die Pigmentherstellung bereits versucht wurde", meint Francis Schwarze. Nach drei Monaten habe ein Liter Hallimasch-Kultur bereits rund 20 Gramm Melanin erzeugt, sagte der am Verfahren beteiligte Forscher Javier Ribera.

Schutz für historische Blasinstrumente

Die Melanin-Ausbeute, die das Verfahren verspricht, ermöglicht es nun, verschiedene Projekte voranzutreiben. Beispielsweise möchten sie ein historisches Blasinstrument, den Serpentino, nachbauen. Die schlangenförmigen Originalinstrumente, die im Italien des 16. Jahrhunderts erstmals in Erscheinung traten und Pate standen für moderne Instrumente wie das Saxophon und die Tuba, sind rar geworden.

Weiterer Pilzhelfer

"Der Serpentino erzeugt Klänge, die reich an Obertönen und sehr berührend sind", sagte der Instrumentenbauer Stephan Berger, der neben der Fachhochschule Nordwestschweiz und dem Historischen Museum Basel ebenfalls am Projekt beteiligt ist.

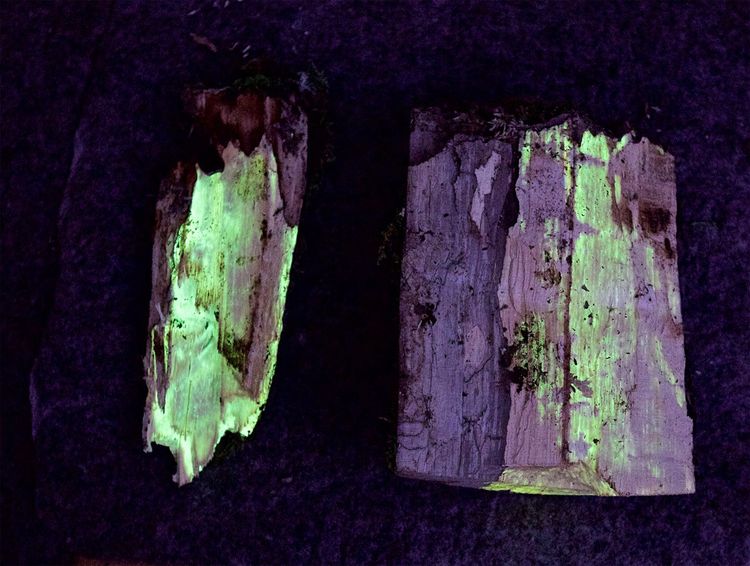

Bei der Vorbehandlung von Holz hilft ebenfalls ein Pilz: Damit das Melanin das Holz besser durchdringt, wird der Wässrige Porling (Physisporinus vitreus), der als Baumschädling das stützende Lignin zersetzt, gerade so lange auf das Holz losgelassen, dass die Melaninsuspension tief in die Strukturen eindringen kann, das Holz aber noch stabil bleibt.

Potente Schutzschicht

In den Originalinstrumenten schafft Feuchtigkeit aus der Atemluft hervorragende Lebensbedingungen für Pilze und Schädlinge, die die Exemplare mit der Zeit zerstören. "Wenn wir eine Melanin-basierten Holzschutzimprägnierung einsetzen können, lassen sich nicht nur die neugebauten Serpentinos vor dem Verfall retten", sagte Berger. Auch andere Holzblasinstrumente, die heute mit einheimischen, weniger resistenten Hölzern gebaut werden, könnten gemäß der Empa von einer derartigen Schutzschicht profitieren. (red, APA, 13.3.2021)