Schichtarbeit ist kein Honiglecken. Das gilt besonders für Knochenjobs wie jene am Hochofen. Bei der Voestalpine schlug das Thema auf, als man vor Jahren Schwierigkeiten hatte, Mitarbeiter für diese Schwerarbeit zu finden. Der Linzer Stahlkocher hat daraus vor 16 Jahren seine Schlüsse gezogen und das sogenannte Solidaritätsprämien-Modell eingeführt. Beschäftigte konnten in einem Pilotprojekt ihre wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 auf 34,4 Stunden reduzieren. Ein eigens kreiertes Schichtmodell sah durch die kürzere Arbeitszeit für die Betroffenen weniger Nachtschichten vor. Als Lohnausgleich gab es zwei Jahre lang eine Förderung vom Arbeitsmarktservice (AMS) bis maximal 50 Prozent des entfallenen Entgeltes.

Das Modell hat sich gut etabliert, anfangs herrschte große Skepsis. "Wir mussten viel Überzeugungsarbeit bei den Mitarbeitern leisten", sagt Voest-Betriebsrat Klaus Haidinger. Heute hätten 2.500 Voestler ihre Arbeitszeit um mehr als zehn Prozent reduziert. 250 vorher Arbeitslose wurden neu eingestellt. Die Einkommensverluste unter den Voest-Mitarbeitern hielten sich in Grenzen, weil KV-Erhöhungen über einige Jahre in Freizeit umgewandelt werden können. Die Gesundheitsbelastung durch Schichtdienst sei gesunken, was besonders Arbeitnehmer ab 40 Jahren entlaste, argumentiert der Betriebsrat.

Stunden umverteilen

Weniger arbeiten, das wollen offenbar viele Beschäftigte. Drei von zehn Personen wollen künftig zumindest einen Tag pro Woche weniger arbeiten, wie aus dem Corona-Panel der Uni Wien hervorgeht, in dessen Rahmen eine repräsentative Auswahl der Bevölkerung seit Corona-Ausbruch regelmäßig zu gesellschaftlichen Themen befragt werden. "Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob diese Personen während der Pandemie in Kurzarbeit waren oder nicht", sagte Co-Autorin Barbara Prainsack zuletzt im STANDARD-Interview. Künftig würde Arbeitsleistung anders bewertet. Vermutlich werde es weniger darum gehen, wie viele Stunden man gearbeitet hat, sondern um das Ergebnis.

Die Forderung nach kürzeren Arbeitszeiten mag durch die Pandemie befeuert werden, ist aber keine neue: Die Beschäftigten der Sozialbranche (SÖW) fordern seit Jahren eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich – unterstützt vor allem von der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA). Unter Türkis-Grün ist die 35-Stunden-Woche, wie sie die Grünen noch im Wahlprogramm forderten, kein Thema. Nicht einmal die SPÖ ist einheitlich dafür. Im vergangenen Herbst hatten die Grünen in Wien die Forderung für alle Rathausmitarbeiter auf ihrer Wahlkampfagenda. Politisch köchelt das Thema vor sich hin.

Rekordhohe Arbeitslosigkeit

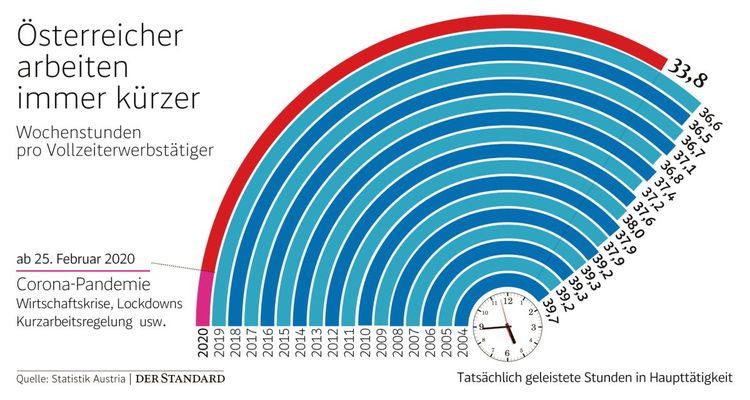

Doch die Arbeiterkammer (AK) will das Feuer nicht ganz erlöschen lassen. Gerade jetzt nicht, wo die Arbeitslosigkeit rekordhoch ist und viele Menschen immer noch in Kurzarbeit sind. Es gelte nun, alle Hebel in Bewegung zu setzen, Arbeit fair zu verteilen, sagt Silvia Hruška-Frank, in der AK zuständig für Sozialpolitik, bei einer Diskussionsveranstaltung. Hruška-Frank umreißt das Problemfeld so: Die einen sind arbeitslos oder in Kurzarbeit, die anderen schuften aus Angst um ihren Job noch mehr als sonst. Und Frauen in Teilzeit verringern ihre Stunden weiter, um die Kinderbetreuung und Kinderbildung im Lockdown zu schupfen. Die Corona-Krise habe eben einmal mehr gezeigt, dass die Arbeitszeit in Österreich schlecht verteilt sei.

Doch was ist dagegen zu tun? Ohne Hilfe des Staates, etwa durch subventionierte Arbeitszeitverkürzung, würde das nicht gehen, ist Hruška-Frank überzeugt. Die AK tritt für eine geförderte Arbeitszeitverkürzung mit einer Soli-Prämie ein: Wenn vier Mitarbeitende ihre Arbeitszeit auf 80 Prozent reduzieren, könne eine fünfte Person neu eingestellt werden. Der Einkommensverlust solle mit einem je nach Einkommenshöhe gestaffelten Modell ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Gutverdienende ab 5.371 Euro sollen keine Förderung einstreichen. Vorbild ist das Soli-Modell, das auch die Voest genützt hat.

Doch braucht es tatsächlich staatliche Anreize, um für eine gerechtere Verteilung der Arbeitszeit zu sorgen? Möglich, sagt Ali Mahlodji, Gründer der Jobplattform Whatchado, aber vor allem brauche es Vorbilder. Wenn ein Dinosaurier wie die Voestalpine ein "so extrem fortschrittliches Modell" auf die Beine stellen könne, "kann mir keiner erzählen, dass das andere nicht schaffen". Auch Mahlodji weiß von vielen jungen Menschen, die sich sagen würden: "Es gibt auch ein Leben nach dem Arbeiten." Dafür würden sie vielfach von Älteren scheel angeschaut. Dabei hätten Junge keineswegs ein "Problem, Vollzeit zu arbeiten, aber die jungen Leute stellen viel mehr Fragen als früher".

Frage des Fleißes

Für Unternehmen lautet die Frage, ob sich die Wünsche nach weniger Stunden wirtschaftlich rechnen. Das hängt von der Produktivität ab. Immer wieder schaffen es Unternehmen in die Schlagzeilen, die ohne Einbußen ihre Arbeitszeit verkürzen. Tower Paddleboats, ein kalifornischer Hersteller von Wassersportgeräten, steigerte seinen Gewinn beträchtlich, nachdem er den Arbeitstag auf fünf Stunden beschränkt hatte. Auch heimische Beispiele stechen hervor, wie der oberösterreichische Onlinedienstleister E-Magnetix, der etwa eine 30-Stunden-Woche bei vollem Gehalt eingeführt hat – zur Zufriedenheit der Mitarbeiter und mit Umsatzzuwachs.

Sind es Marketingeffekte, Reduktion von Leerlauf à la Kaffee- und Rauchpausen oder motiviertere Mitarbeiter, die den Erfolg erklären? Solche Zusammenhänge sind oftmals schwer auseinanderzuhalten, aber nicht unmöglich: Der amerikanische IT-Dienstleister Blue Street konnte anhand konkreter Zahlen nachweisen, dass der Fleiß der Mitarbeiter nach dem Umstieg auf einen Fünfstundentag deutlich stieg. Die Telefonate mit Klienten hatten sich pro Mitarbeiter verdoppelt. All das ist immer noch wenig aussagekräftig, wenn es um gesamtwirtschaftliche Vorteile kürzerer Arbeitszeit geht, wie Ökonomen betonen. Es seien eben größere Unternehmen wie die Voest oder kleinere Betriebe aus boomenden Branchen, wo das funktionieren kann, sagt Monika Köppl-Turyna, Chefin des industrienahen Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria.

Das Maximum herausholen

Die Forschung liefert auch Erkenntnisse, die über Einzelfälle hinausgehen. Eine vielzitierte Studie von John Pencavel von der Stanford-Universität hat den Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Produktivität anhand eines hundert Jahre alten Datenschatzes untersucht. Während des Ersten Weltkriegs war die britische Regierung bemüht, in der Rüstungsindustrie das Maximum herauszuholen. Daher wurde in einem Bereich genau erfasst, wie viel Stunden Fabriksarbeiterinnen – es waren nur Frauen – arbeiten und herstellen konnten. Pencavels Auswertung zeigt, dass die Produktivität nach 50 Wochenstunden deutlich abnimmt, nach 55 sogar dramatisch.

Umgekehrt geht eine leichte Reduktion der Arbeitszeit ohne Verluste in der Produktion einher. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis daraus: Der Zusammenhang zwischen Produktivität und Arbeitszeit ist nicht linear. Ein paar Stunden weniger bei gleichem Lohn könnten für eine Firma profitabel sein, für eine andere nicht. Als Pauschallösung sei eine Arbeitszeitverkürzung ungeeignet, sagt Köppl-Turyna. In der Gastronomie und im Einzelhandel seien die Margen so niedrig, dass das kaum leistbar sei. Ob der Staat sich jetzt beteilige oder nicht: Zu mehr Beschäftigung hätten entsprechende Reformen in Frankreich nicht geführt. Als im Land die 35-Stunden-Woche eingeführt wurde, hofften Befürworter, dass die Beschäftigung steigen würde. Vergleiche mit Regionen, in denen die Arbeitszeitverkürzung rechtlich weniger verankert war, zeigten jedoch keinen Unterschied im Jobwachstum. (Regina Bruckner, Leopold Stefan, 27.4.2021)