Die neuen Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen waren noch nicht in Kraft, da folgte schon der nächste Frauenmord: Am Donnerstag wurden zwei Frauen in Wals-Siezenheim erschossen. Verdächtig ist wieder ein Ex-Partner – wie bei den meisten anderen Femiziden in diesem Jahr auch. Diesmal hat der mutmaßliche Täter auch die Mutter der Ex-Freundin getötet.

Erst vergangene Woche hatte die Regierung einmal mehr neue Maßnahmen angekündigt, um die kontinuierliche massive Gewalt gegen Frauen einzudämmen. Die Politik will mit Präventionsbeamt*innen in jeder Polizeiinspektion und besserer Beweismittelsicherung gegensteuern. Auch Motivforschung zu Frauenmorden und eine Verstärkung der Fallkonferenzen und der psychosozialen Prozessbegleitung wurden beschlossen. Nach Protest von Opferschutzeinrichtungen kündigte die Regierung auch mehr finanzielle Mittel an.

Die Vorschläge können Verbesserungen bringen, neue Ideen, die das Problem tatsächlich – und wie von Sozial- und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein angekündigt – an der Wurzel behandeln könnten, sind bisher nicht in Sicht. Kratzen die Maßnahmen also nur an der Oberfläche, unter der Frauenhass ein wesentlicher, noch immer unterschätzter Teil unserer Gesellschaft ist?

Frauenhass als Motiv

Der Hass gegenüber Frauen zeigt sich in massiver Gewalt gegen sie. Dass man ein Recht auf "die Frau" habe, sie kontrollieren will oder eine von ihr angestrebte Trennung massive Aggression hervorruft – all das steht oft hinter Frauenmorden, wie Expert*innen regelmäßig betonen. Es geht also noch immer um Rollenklischees, um fixe Vorstellungen, wie Männer und Frauen zu sein haben. Männer in sorgenden Tätigkeiten, beim Sich- Kümmern um Kinder, Alte oder Kranke, spielen etwa kaum eine Rolle. Doch genau hier liegt die Chance, nachhaltig etwas zu verändern. Davon ist Erich Lehner vom Dachverband Männerarbeit Österreich (DMÖ) überzeugt. "Die Männerforschung hat schon in den 1990er-Jahren gezeigt, dass bei Männern, die sorgende Tätigkeiten ausführen, ein geringeres Risiko besteht, Gewalt auszuüben." Auch das Gewaltpotenzial innerhalb der Familie reduziere sich, wenn die dort lebenden Männer Fürsorgearbeit leisten, sagt der Psychoanalytiker im Gespräch mit dem STANDARD. Wo Väter für sämtliche familiäre Arbeiten zuständig sind, verlaufen auch Trennungen friedlicher. Ansonsten ist Trennung eine Phase, die für Frauen besonders gefährlich werden kann.

Das bringt Lehner direkt nach Schweden, wo Männer schon sehr früh, in den 1960er-Jahren, konsequent vom Staat in ihrer Rolle als Väter angesprochen wurden. "Wir reden hier nicht von zwei, drei Monate Karenz, wie sie in Österreich Männer – wenn überhaupt – beanspruchen", sagt Lehner. Vielmehr gehe es um Partnerschaftlichkeit bei allem: kochen, waschen, putzen, Kinderbetreuung und vieles mehr.

Schweden ist kein Paradies

Allerdings ist Gewalt gegen Frauen auch in Schweden präsent: Jährlich werden dort etwa 15 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. In den vergangenen fünf Wochen waren es allerdings bereits sechs Fälle, bei denen ein Mann mit einem Naheverhältnis zum Opfer als Verdächtiger gilt. "Nordisches Paradox" nennen Expert*innen dieses Phänomen in Bezug auf Länder, in denen Gleichberechtigungsbestrebungen Priorität haben, die Zahlen der Übergriffe und Morde aber dennoch hoch sind.

Recherchen aus Schweden zeigen, dass das Risiko, als Frau Gewalt zu erleiden, mit der Erhöhung ihres Einkommens steigt. Sanna Ericsson, die an der Universität Lund zu dem Thema forscht, sieht die Ursache in der "Male Backlash Theory": Demnach geht mit dem Aufstieg der Frauen der Bruch traditioneller Geschlechternormen einher, eine Neudefinition der Machtverhältnisse in der Partner*innenschaft, die beim Mann Stress und Angst hervorrufen – und im schlimmsten Fall eine gewalttätige Gegenreaktion.

Auch Männer leiden Ericsson zufolge darunter: Krankenhausaufenthalte wegen Angststörungen, Depressionen oder Drogenmissbrauch nahmen im Zeitraum ihrer Untersuchungen zwischen 2000 und 2010 zu. "Es scheint, als steige das destruktive Verhalten von Männern, wenn sich die Möglichkeiten von Frauen verbessern", schlussfolgert Ericsson. Zugleich hilft die ökonomische Unabhängigkeit aber bei dem Vorhaben, sich zu trennen, vermutet sie. Jüngere Frauen und jene, die noch nicht so lange verheiratet waren, hätten diesen Backlash-Effekt nicht erfahren.

Nachhaltige Lösung

"Die Lösung ist nicht, Frauen ihre ökonomische Unabhängigkeit zu verwehren", betont Ericsson im Gespräch mit dem STANDARD. Gleichberechtigung sei die tatsächlich nachhaltige Lösung des Problems. Im Prozess, diese zu erreichen, könne es aber eben zu Gegenreaktionen kommen, wenn "Männer sich nicht dieser Revolution weniger traditioneller Geschlechterrollen anschließen". In dieser Zeit sei es wichtig, in Hilfsangebote für Betroffene von Gewalt sowie in Präventionsarbeit zu investieren.

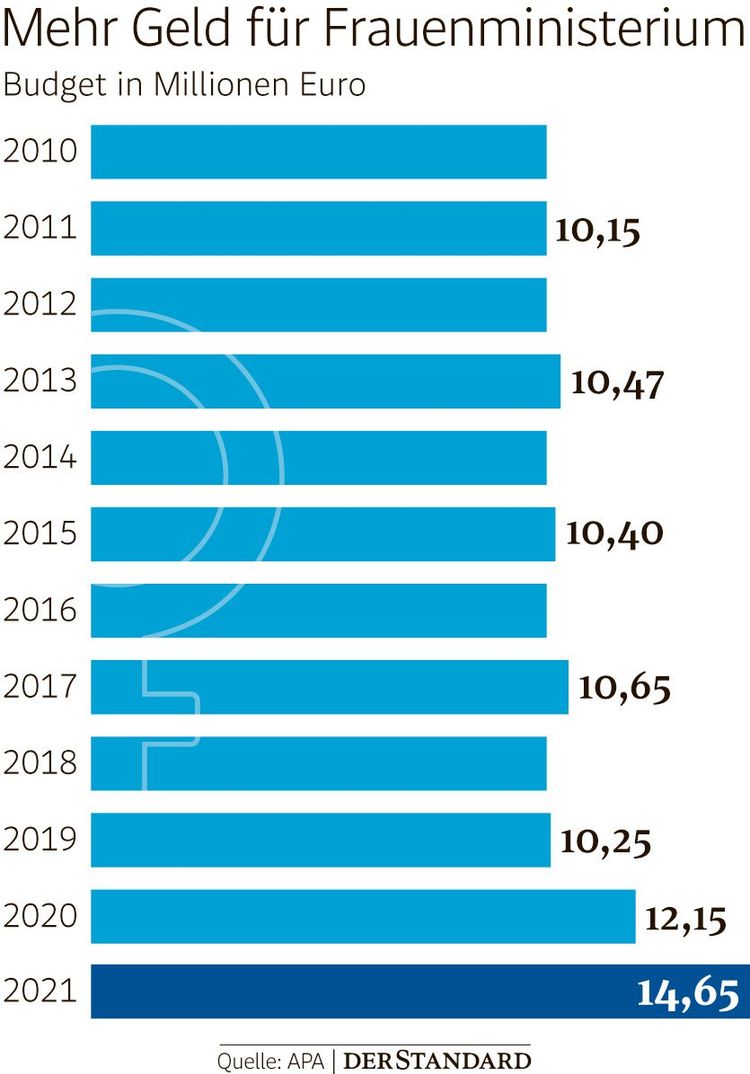

In Österreich betrug das Budget für das Frauenministerium allerdings in den vergangenen Jahren meist nur rund zehn Millionen Euro. Für dieses Jahr wurde es auf 14,65 Millionen erhöht. Zum Vergleich: 2020 gab Türkis-Grün 73 Millionen Euro für Werbung aus. Die Erklärung, die Corona-Krise habe massive Infokampagnen gefordert, gilt nur bedingt: Auch in den Jahren davor lagen die Werbe- und PR-Ausgaben deutlich über dem Budget für das Frauenministerium. 2018 waren es 45 Millionen Euro, 2017 rund 27 Millionen.

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) betonte zuletzt immer wieder, die Regierung werde "alles in ihrer Macht Stehende" tun, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Eine Verbindung zwischen Gewaltschutz und Gleichstellungsbestrebungen, wie sie Ericsson und andere Expert*innen als Fundament für ein breites Verständnis von Ebenbürtigkeit betrachten, stellte sie bislang nicht her.

Eine gleichstellungspolitische Herausforderung, bei der die österreichische Frauenpolitik Aufholbedarf hat, ist, dass Frauen ökonomisch auch heute noch deutlich schlechter dastehen als Männer. Frauen leisten noch immer zu einem weitaus größeren Teil gratis Fürsorgearbeit, den Gender-Pay-Gap gibt es noch immer. Die kontinuierlich offene Lohnschere schlägt sich besonders im Alter nieder: Frauen bekommen durchschnittlich um 42 Prozent weniger Pension als Männer.

Keine Sanktionen

Trotzdem hat das die Politik noch immer nicht dazu veranlasst, ein strengeres Lohntransparenzgesetzgesetz einzuführen. Unternehmen werden immer noch nicht sanktioniert, wenn sie keine Einkommensberichte über die durchschnittlichen Männer- und Frauengehälter im Betrieb vorlegen. Ebenso wenig Thema sind Karenzmodelle, die Sorgearbeit verpflichtend auf Väter umverteilt. Beides wird in Schweden längst gelebt.

Die Politik müsste deshalb beim Thema Vaterschaft ansetzen, sagt der Therapeut Erich Lehner. Auch bei einer Pflegereform sollte Gender ein großes Thema sein. "Bei allen Beschlüssen muss die Frage gestellt werden, was bringt es für Frauen und Männer, und dazu kommt die Frage, ob dies auch Männer in die Pflege bringt."

Männer zu Karenz oder Pflegefreistellungen zu motivieren, "das ist der politische Auftrag", sagt Lehner. Als Ideal erachtet er das Karenzmodell in Island: Fünf Monate Karenz für Mama, fünf Monate Karenz für Papa, zwei Monate zur freien Verfügung. "Use it or lose it – das wäre ein Motivationstool, das wirkt." Lehner sieht noch viele weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten Betriebe darauf schauen, dass Männer Pflegefreistellungen bewilligt bekommen, ohne sich Kommentare wie "Kann das nicht die Mutter machen?" anhören zu müssen.

Es geht also um nichts Geringeres als um Kulturveränderung. Männlichkeit und Sich-Sorgen-und-Kümmern sollten kein Widerspruch mehr sein. "Bei Umfragen zu Karenzen zeigt sich eine hohe Bereitschaft von Männern. Wir haben aber noch keine Politik, die diese Bereitschaft in die Pflicht nimmt." Doch nur wenn Männer als sich sorgende und sich kümmernde Menschen adressiert werden, könne sich das Männerbild verändern, glaubt Lehner. Derzeit sei es noch stark konkurrenzorientiert und hierarchisch. "So lange wir dieses Männerbild haben, werden wir immer Männer haben, die Gewalt als Ressource sehen, die Männlichkeit als Legitimation für Gewalt sehen", sagt der Psychoanalytiker.

Erwachsene leben es vor

Könnte sich durch jüngere Generationen etwas ändern? Oder besteht die Gefahr, durch zu viel Projektion in die Zukunft insbesondere Buben zu viel aufzuladen? Deren Identitätsfindung ist ohnehin nicht gerade leicht. Mittlerweile wird von ihnen oft ein reflektierter Umgang mit Wut verlangt, zugleich kursieren noch immer viele alte Vorstellungen, wie Buben reagieren und sein sollen. Die Situation sei sowohl für Buben als auch Mädchen komplex. Auch Mädchen seien mit widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert, sagt Experte Lehner. Man müsse jungen Menschen mehr Möglichkeiten geben, mit Geschlechtsidentität umzugehen. Der Sinn sei dabei nicht, alle gleichzuschalten, sondern flexiblere Geschlechterrollen anzubieten – abseits davon, wie eine Frau, wie ein Mann sein sollte.

Wichtig seien vor allem nahe Bezugspersonen, die ihnen Halt geben, die diese Prozesse der Identitätsfindung begleiten, ist Lehner überzeugt. Genderkompetenz in und außerhalb der Schule an Kinder und Jugendliche zu vermitteln sei wichtig. "Aber entscheidend ist, wie die 40- bis 50-Jährigen leben. Das wirkt auf sie zurück." Kinder und Jugendliche aber als Vorhut einer neuen, gleichgestellten Generation zu sehen, das hält Lehner für falsch. Denn sie kopieren letztlich nur, was Erwachsene tun. (Beate Hausbichler, Noura Maan, 8.5.2021)