Schön weichgeklopft von allen Seiten bin ich mittlerweile, wie ein Schnitzel – dabei esse ich jetzt schon eine Weile keines mehr. Und das kam so: Als Kind einer, sagen wir, sehr ernährungsbewussten Mutter in Zeiten, wo das alles noch lange kein Thema war, schaute die Rebellion später so aus, dass ich meinem eigenen Kind, dessen Menüvorstellung zwischen Spaghetti bolognese, Hascheeknödel und Hascheehörnchen variiert hat, alles erlaubt, und mehr noch, das alles auch gekocht habe. Fleisch war unser Gemüse, und wir waren lange sehr unberührt davon, dass die Oma mittlerweile nicht bloß vegetarisch lebte, sondern immer wieder auch vegan.

Ich weiß also schon länger, was vegan bedeuten würde. Durchgezogen habe ich es trotzdem nie, aber dafür (zu schnell) aufgezeigt, als der Veganuary, der auf Social Media zum Trend gewordene fleischlose Monat, Thema in der Redaktionskonferenz war. Vielleicht lag es an meinem schlechten Empfang, dass ich dachte: "Kein Fleisch! Das bin doch ich." Aber ich lag falsch. Das hier also ist ein Protokoll des Scheiterns. Den wirklich sinnvollen Vorsatz, sich rein pflanzlich zu ernähren, hätte ich gern schon viel früher gehabt. Aber jetzt am Ende des heurigen Veganuary schauen ich und meine Vorhaben ganz schön alt aus, das denke ich beim Durchscrollen von veganuary.com, bis ich unter Punkt zehn, "Erste Schritte", lese: "Sei nicht so streng mit dir selbst!" Fürs Vegansein ist also noch nicht aller Jännertage Abend. Es ist ein Prozess.

Oma wieder mal weit voraus

Zurück zu meiner Mutter: Wir haben also in Ferienzeiten die vegane Butter mit spitzen Fingern weit in den Oma-Kühlschrank nach hinten geschoben und die aus echter Kuhmilch gemachte dick auf unsere Brote gestrichen und uns sonst beim Wort Seitan ein bisschen geschüttelt, sie aber insgeheim bewundert, was sie uns da, ich hab’s schon geahnt, wieder voraushat.

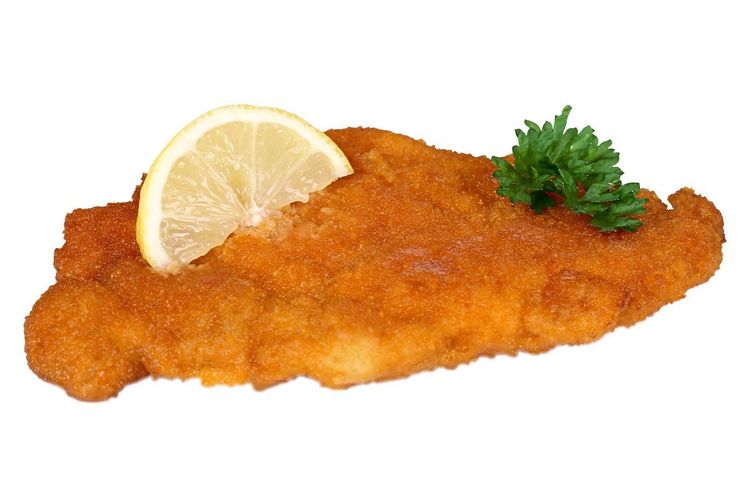

Sie hat keinen Druck gemacht, dem Ferien-Teenagerkind immer wieder eine Schüssel Müsli mit Hafermilch auf den Frühstückstisch gestellt und ist nebenbei erstaunlich fit geblieben. Das Teenagerkind hat irgendwann maturiert und – als würde das heute automatisch zum Reifezeugnis dazugehören –, dem Fleisch abgeschworen. Ziemlich von heute auf morgen. "Sicher kein Schnitzel?", das war der Satz, den ich lange im Gasthaus gefragt habe, bis ich endlich verstanden habe, warum die Antwort immer gelautet hat: "Sicher nicht!" Nachsatz: "Das ist das, was ich ganz einfach tun kann."

Was ich einfach tun kann

Was das Kind gemeint hat: gegen den CO2-Ausstoß, gegen Tierleid, für einen besseren Zustand unserer Welt. So ein Schnitzel ist etwas wirklich Köstliches, aber beim Nachdenken, was wir alle (nicht mehr alle, aber noch immer die meisten) da eigentlich tun, ist mir der Appetit vergangen, nach und nach. Es schmeckt mir nicht mehr.

"Wir wollen eine vegane Welt", schreiben die Organisatoren des Veganuary, "eine Welt ohne industrielle Tierhaltung und Schlachthöfe. Eine Welt, in der die Nahrungsmittelproduktion keine Wälder zerstört, Flüsse und Ozeane verschmutzt, den Klimawandel verschärft und zum Aussterben von Wildtierpopulationen beiträgt."

Verzicht und Genuss

Zum Ende des Jahres 2021 habe ich von Elisabeth Raether in der Zeit einen Essay über "Verzicht" und "Genuss" gelesen, der mich sehr berührt hat, und darüber, dass beide einander nicht ausschließen müssen. "Wann begannen die Dinge, ein Gewicht zu haben?", fragt sich Raether in dem Text. Ich frage mich das auch. Wir wissen es längst, ich weiß es längst: Eine vegane Ernährung wäre eine der effektivsten Maßnahmen, um die Umwelt zu schützen, den Klimawandel einzudämmen.

Warum also tun wir nichts oder immer noch zu wenig? Warum ist das bei den Menschen, besonders meiner Generation, noch immer nicht angekommen? "Das ist das, was ich einfach tun kann", der Satz, den mein Kind sagt, hallt nach. Tun kann, kein Konjunktiv.

Veggie-Renaissance

Der israelisch-britische Koch Yotam Ottolenghi war ein Gamechanger, zumindest für mich. Er ist das Mastermind der Veggie-Renaissance, in der plötzlich auch für nicht besonders fantasiebegabte Gemüseesser und -esserinnen klar wurde, was sich mit Melanzani, roten Rüben, Fenchel, Kohlsprossen, Radicchio, Spinat, Stangen- oder Knollensellerie so alles anstellen lässt. Seit ich ständig seine Kochbücher verschenkt habe oder geschenkt bekam, gehören nicht nur Reis und Nudeln, Linsen oder Tomaten in der Dose in den Vorratsschrank, sondern auch Kichererbsen, Bohnen in allen Farben, Kokosmilch, Reisnudeln, Ingwer oder Kurkuma zur Grundausstattung. Lässt man beim Kochen dieser Zutaten nur zum Beispiel einfach Butter weg und ersetzt sie durch Kokosfett oder Soja- oder Sesamöl, ist alles bereits vegan. So einfach. Es geht um Gewohnheiten: Humus in allen Variationen hat meinen Streichkäse ersetzt. Milch trinke ich schon lange nicht mehr, meinen Kaffee immer schwarz. Schwachstellen bleiben Käse (nur noch von Schaf und Ziege) und Eier.

Als Mutter einer Tochter, deren erster Satz "Mehr Butter" war, kann ich der Butter noch nicht ganz abschwören, aber ich bin auch hier auf einem guten Weg – mit viel Olivenöl und neuerdings einem Glas veganer Mayonnaise im Kühlschrank. So viel zu meinen neuen "guilty pleasures". Da braucht es keine Butter mehr auf dem Dinkeltoast. Als besagte Zeit-Politikredakteurin und Kochkolumnistin Elisabeth Raether als erstes Rezept im Zeit-Magazin – als sie 2011 die Rezeptkolumne vom großen Wolfram Siebeck übernommen hatte – Radieschen mit Butter vorstellte, rief Siebeck sie an, um zu fragen, ob sie schwachsinnig sei. Damals war das absolut zeitgemäß.

825 neue vegane Produkte

Heute, mehr als zehn Jahre später, sind wir noch einmal weiter, leider auch mit dem Klimawandel. Meinen geliebten Thunfisch (egal, ob aus der Dose oder auch frisch) habe ich tatsächlich schon lange aus meinem Repertoire verbannt. Der Thunvisch mit V im Glas, den ich tatsächlich irgendwann in der zweiten Jännerwoche im Supermarkt entdeckt habe, ist allerdings mit mir nach Hause geschwommen, er gehört wahrscheinlich tatsächlich zu den 825 neuen Produkten oder Menüs, die in den Kampagnenländern im vergangenen Monat auf den Markt gekommen sind, davon berichten zumindest die enthusiastischen Veganuary-Macher. Tofu steht jetzt oft auf dem Speiseplan, über Sojaprodukte muss ich mich dennoch eingehend erkundigen.

Freunde, die im Omikron-Monat Jänner auf Besuch waren, wurden anstatt mit Fleisch mit Fisch bekocht, nein nicht mit V, aber immerhin kein Meeresfisch, sondern einer aus heimischen Gewässern. Auch für die zwei einzigen Auswärtsabende im Veganuary wäre ich bereit gewesen, alle halbwegs guten Vorsätze (sogar die vegetarischen!) über Bord zu werfen, aber die neue, ausgezeichnete Burger-Bude eines Freundes, in der es wirklich noch viel um Fleisch geht (ohne V) hat zur freudigen Überraschung einen No-Meat-Burger auf der Karte, der (für mich mittlerweile) geschmacklich den mit Fleisch locker an die Wand spielt (siehe Punkt zehn: Kosten muss erlaubt sein!).

Ein Versehen

Beim Abendessen bei einer Freundin habe ich zum ersten Mal die Fleischstückchen im Eintopf beiseitegelassen und bei Reis und Sauce kräftig zugelangt. Ich weiß: Richtig vegan ist das nicht. Nicht einmal vegetarisch, würde mein Kind einwenden. Und meine Mutter wahrscheinlich auch. Obwohl. Als ich mit ihr, es war noch vor Corona, in einem Wiener Kaffeehaus verabredet war, musste sie ein bisschen auf mich warten. Als der Kellner mit der Rechnung kam, sagte ich: "Einen Tee und einen Kaffee." Und der Kellner sagte: "Und ein Paar Würstel." Und ich sagte: "Das muss ein Versehen sein." Meine Mutter sagte zuerst nichts und dann: "Was sollte ich bitte sonst hier essen?" Sie hat alles bezahlt. Nach jedem Veganuary kommt ein Vebruary. Es ist ein Prozess. (Mia Eidlhuber, 26.1.2022)