Was es wiegt, das hat es? Stark schwankende Preise untergraben das Vertrauen in die Baubranche.

Wien – Häuslbauer brauchen starke Nerven. Baustoff ist knapp. Die Kosten dafür lassen sich nicht länger seriös kalkulieren. Auf ruhigere Zeiten zu warten ist für viele unter ihnen keine Option. Die Chance, dass die Preise für die eigenen vier Wände auf das Niveau der Jahre vor Corona sinken, ist gering.

Ein paar wenige Ziegel hätte er gebraucht, nicht ein einziger Markt rundum hätte eine Palette verfügbar gehabt oder gewusst, wann er sie liefern könne, seufzt ein steirischer Bauherr. Aufgetrieben hat er seine Zwischenwand letztlich weitab der eigenen Gemeinde. "Als kleiner Häuslbauer bist du der Letzte in der Warteschleife."

Ein Kollege aus Wien will im Juni loslegen. Er ist froh, die wichtigsten Gewerke für seine Baustelle verfügbar zu wissen. Verhandlungsspielraum sieht er keinen. "Jeder weiß, dass du kaum Alternativen hast." Kräftige pauschale Preiserhöhungen würden geschluckt. "Weil jeder Angst vor noch höherer Inflation hat."

Baustelle als Lager

Alle nutzen in der Sekunde jede Gelegenheit, draufzuschlagen, was nur geht, meint ein Grazer Architekt trocken. Er selbst habe seine Baustellen vom Keller bis zum Dachboden mit Material gefüllt, in der Hoffnung, nicht Opfer von Diebstahl zu werden. "Das meiste ist zum Glück schwer genug, damit es nicht unbemerkt davongeschleppt werden kann."

Erst forderte Corona die Baubranche heraus. Nun sorgen Verwerfungen durch den Ukraine-Krieg mitsamt explodierenden Energiepreisen für neue Spielregeln am Markt.

Baustahl wurde Mangelware. Eine Tonne kostet Großabnehmer derzeit 2100 Euro netto. Eineinhalb Jahre zuvor wurde sie noch zu 700 Euro gehandelt, rechnet Georg Matzner, Chef des Stahlbauverbands, vor.

Der Kubikmeter Holz verteuerte sich von 250 auf bis zu 800 Euro, ehe er sich bei rund 650 Euro einpendelte, zieht Thomas Scheriau, Chef des Fertighausherstellers Elk, Bilanz.

Ob Dämmstoffe, Fenster, Elektroausstattung, Aluminium, Photovoltaik oder Parkettböden: Ihre Kosten stiegen empfindlich, viele Lieferfristen wurden länger. Wer Baustoffe eher will, muss was draufzahlen, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Wie viel ist Spekulation?

Es sind die Lockdowns der Corona-Zeit, die Österreicher quer durchs Land vermehrt in Haus und Heim investieren ließen. Niedrige Zinsen und Sorge vor weiter steigenden Grundstückspreisen befeuerten ihre Bauvorhaben. Produzenten wiederum konzentrierten sich angesichts des Booms auf sich schnell drehende Standardware.

Wie stark Spekulation die Preise künstlich treibt, wagt Robert Jägersberger, Innungsmeister des Baugewerbes, nicht zu beurteilen. Er wolle keinem den schwarzen Peter zuschieben, "diese Frage gehört aber natürlich gestellt". Viele große Produzenten hätten seit Corona sehr gut verdient, auch durch Exporte an gut zahlende Abnehmer in Übersee.

Für Jägersberger sind Preisgarantien für ein Jahr ebenso Geschichte wie Faustregeln, dass im Neubau 60 Prozent der Kosten auf Löhne entfallen und 40 Prozent auf Material. Mittlerweile habe sich dieses Verhältnis gedreht – und das mache die Kalkulation schwieriger denn je.

15 Prozent höhere Kosten

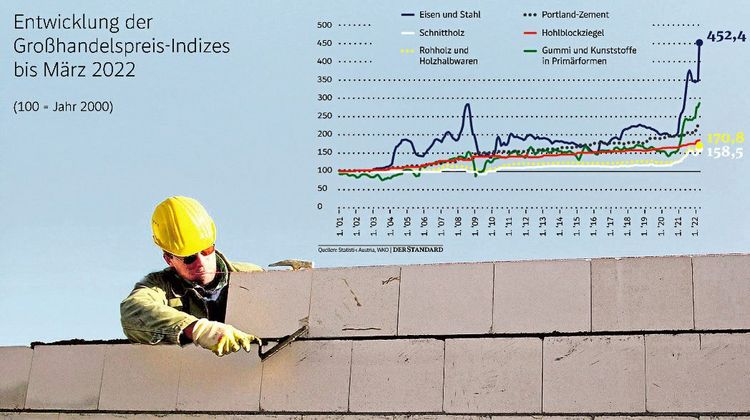

Der Warenkorb für Baustoffe verteuerte sich von Jänner bis März um 15 Prozent. Im Vorjahr lag das Plus bei mehr als zwölf Prozent. Zum Vergleich: In den Jahren vor der Pandemie waren es im Schnitt zwei Prozent. Vom Hamstern hält Jägersberger dennoch nichts. Auch wenn sich jeder selbst der Nächste sei, "die Folge ist nur weitere Verknappung."

Sich fast schon täglich ändernde Preise, Lieferzeiten, auf die der Kunde keinen Einfluss mehr hat: Stahlbau-Experte Matzner sieht in dem durch starke Schwankungen ausgelösten Vertrauensverlust das größte Problem der Branche, das ihr auf den Kopf fallen werde. "Wer kauft schon die Katze im Sack?"

Ressourcen schonen

Entscheidend sei, Hirn und Ingenieurskompetenz in jeden Quadratmeter Bauland zu stecken. "Wir alle müssen ressourcenschonender arbeiten. Alles wegreißen, neu bauen, weil es eh wurscht ist, spielt es nicht mehr." Spekulation wirft Matzner weder Industrie noch Handel vor. "Das giftige Amalgam der Verwerfungen macht es für alle schwer."

Sein Geschäft belastet die starke Abhängigkeit von Importen aus der Ukraine, Belarus und Russland. Europa deckt ein Viertel seines Stahlbedarfs aus diesen drei Ländern, bei einzelnen Komponenten sind es bis zu 90 Prozent. Es ist ein Flaschenhals, der nun verstopft ist, und das Vormaterial, das die EU zu Blechen walzt, beschneidet. Die Industrie ist auf die Verarbeitung von Elektroschrott zurückgeworfen.

Die Holzwirtschaft wiederum ist seit 2021 voll ausgelastet. Der große Bedarf an ihren Produkten habe viele Betriebe überrascht, sagt Herbert Jöbstl, Obmann des Holzindustrieverbands. Heuer seien die Lager jedoch wieder besser gefüllt, Kunden kauften vorausschauender, die extreme Preisdynamik flache sich ab.

Als Gewinner der Krise will er die Holzindustrie nicht sehen. In Relation zu anderen Branchen seien ihre Margen, über längere Zeiträume betrachtet, immer noch überschaubar.

"Keiner geht leer aus"

Wienerberger hat seinen Gewinn 2021 auf 311 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Der Ziegelkonzern ist von globalen Lieferketten unabhängig und produziert rund um die Uhr sieben Tage die Woche – noch mehr, seit viele Österreicher von Holz auf Ziegel umstiegen, der sich aufgrund langfristiger Energieverträge moderater verteuerte.

Weder horte man Ware, noch erhielten große Abnehmer den Vorzug, betont Wienerberger-Chef Johann Marchner. "Wir pflegen keine Zwei-Klassen-Gesellschaft." Was auf Lager sei, sei in der Regel bereits verkauft. Sein Rat an Baumeisterinnen: bei Händlern ihres Vertrauens bestellen. Keiner werde leer ausgehen.

Fertighaushersteller leiden trotz starker Nachfrage nicht unter Materialengpässen, sagt Christian Murhammer, Geschäftsführer des Branchenverbands. Dank ihrer industriellen Struktur hätten sie langfristige Lieferverträge und volle Lager.

Stornierte Verträge?

Die Crux liegt freilich auch hier in den Preisen. Gerüchte machen die Runde, dass sich einzelne Betriebe mit bis zu 20.000 Euro aus Verträgen mit Kunden herauskaufen, da sie nicht mehr in der Lage sind, garantierte Preise einzuhalten. Diese wurden auch Murhammer zugetragen. "Bestätigen kann ich sie nicht." Dass ein "sklavisches Festhalten" an Fixpreisen Unternehmen gefährde, ist für ihn jedoch unbestritten. Preislisten müssten öfter angepasst werden als bisher.

Elk distanziert sich scharf von etwaigen Mitbewerbern, die Verträge stornieren. "Das ist nicht unsere Geschäftspolitik." Daran, Fixpreise "sanft" aufzuweichen und Kostensteigerungen zu teilen, führt angesichts der makroökonomischen Entwicklung jedoch auch für Scheriau kein Weg vorbei.

Es gehe um keine Bereicherung, das Gros der Mehrkosten trage der Unternehmer. Force majeure allein abzufedern sei aber unmöglich, und Kunden zeigten dafür Verständnis. Auf die lange Bank schieben Österreicher ihre Baupläne nach wie vor nur selten, resümiert der Elk-Chef. "Die meisten ziehen sie durch, günstiger wird es nicht mehr." (Verena Kainrath, 28.4.2022)