Es ist ein Running Gag der schrecklichsten Art. "‚Es gibt keine Möglichkeit, so etwas zu verhindern‘, sagt das einzige Land, wo so etwas dauernd passiert." So lautet der Titel einer Meldung im US-Satireportal The Onion, die immer dann erscheint, wenn es neue Schreckensmeldungen über einen Schusswaffenangriff gibt. Diesmal, nachdem ein Angreifer im texanischen Uvalde Dienstagabend 19 Kinder und zwei Lehrpersonen in einer Volksschule erschossen hatte, legte das Portal noch einmal nach. Alle – abseits der Ortszeile gleichlautenden – Meldungen der vergangenen Jahre schienen nebeneinander auf der Startseite auf. Insgesamt 20, die aber nur ein Bruchstück der Gesamtanzahl an Vorfällen abbilden.

Es ist ein bitterer Verweis darauf, dass es dem mächtigsten Land der Welt nicht gelingt, das Problem mit der Waffengewalt in den Griff zu bekommen – und zwar nicht aus Mangel an Möglichkeiten, sondern schlicht deshalb, weil der politische Wille oder auch nur der Mut fehlt.

Nichts ändert sich

Das alles könnte sich ändern, nun, wo auch ganz kleine Kinder betroffen sind – das glaubte man noch 2012, als ein Ex-Schüler 20 Kinder und acht Erwachsene in der Volksschule von Sandy Hook, Connecticut, erschoss. Damals gab es auch politische Initiativen, aber keine Einigung. Und als das Thema Wochen später aus den Medien verschwunden war, gingen die Vorhaben unter.

Nun, zehn Jahre später, ist die Wut erneut groß – aber diesmal auch die Resignation. Das Recht auf möglichst ungehinderten Waffenbesitz ist längst zu einem Glaubensgrundsatz der US-Rechten geworden. Mit paradoxen Folgen: Mit jedem Anschlag, der neue Forderungen nach Beschränkungen laut werden lässt, sieht sich die radikale Minderheit der Waffenfreunde noch stärker in ihren Rechten auf Selbstverteidigung bedroht. Bewusst gestreute Verschwörungstheorien, wonach liberale Kräfte nach der Entwaffnung der Bevölkerung weitere Angriffe auf "traditionelle Werte" planen würden, tun ihr Übriges.

Dazu kommen Debatten über die Sinnhaftigkeit von Verboten. Gern verweisen die Befürworter lockerer Gesetze auf andere Länder mit hoher Verbreitung an Schusswaffen, in denen es nicht im gleichen Ausmaß zu Schießereien mit Todesfolgen kommt. Dass die USA neben dem Gesetzesproblem auch ein Kulturproblem zur Waffengewalt haben, ist dabei unbestritten.

Die Lobby droht

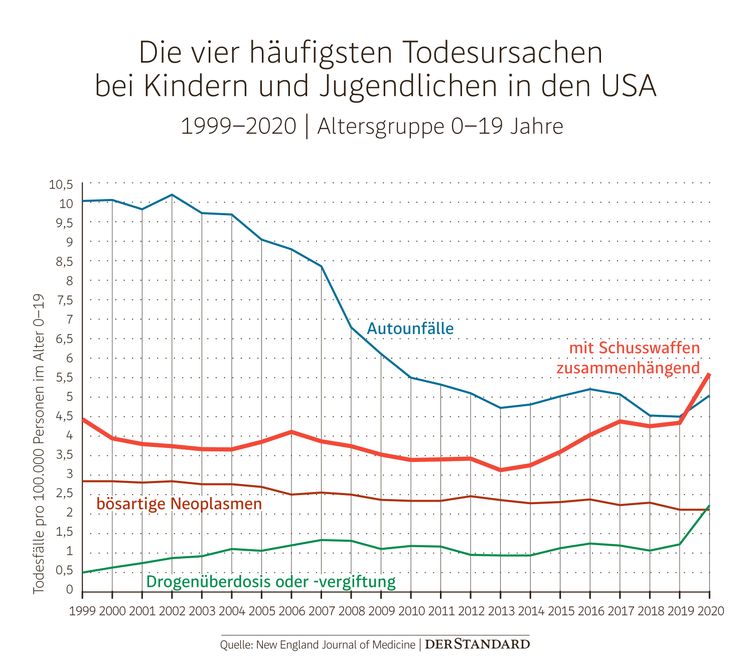

Die andere Seite der Medaille wird aber in dieser Argumentation gern völlig übersehen: Australien, Großbritannien, Kanada, zuletzt Neuseeland und Norwegen: Sie alle haben seit den frühen 1990er-Jahren ihre Gesetze zum Waffenbesitz massiv verschärft, den Zugang zu Schusswaffen erschwert. Die Folge war überall gleich – Angriffe gab es zwar weiterhin, ihre Anzahl ging aber massiv zurück. In den USA nahm sie im gleichen Zeitraum zu.

Die Folge der politischen Tatenlosigkeit ist eine paradoxe Situation: Schülerinnen und Schüler müssen seit Jahren in Sicherheitsübungen lernen, wie sie sich im Angriffsfall zu verhalten haben und welche Möbel sich am besten eignen, um Türen zu verbarrikadieren; acht von zehn Befragten sprechen sich in Umfragen dafür aus, zumindest rudimentär die Eignung von Waffenkäufern zu überprüfen; über 50 Prozent wollen strengere Gesetze. Doch die Politik handelt nicht. Fast alle Republikaner, aber auch Demokraten in konservativen Wahlkreisen, betonen in ihrer Wahlwerbung das Recht auf Waffenbesitz. Videos, die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Jagd oder beim Schießen mit Sturmgewehren zeigen, gehören schon lange zum guten Ton.

Grund dafür sind mehrere Asymmetrien im Wahlsystem. Zum einen geht es um die Besetzung des Senats. Zwei Abgeordnete stellt jeder Bundesstaat dort, unabhängig von der Bevölkerungszahl. Weil ländliche Kleinbundesstaaten konservativer sind als die stark bevölkerten Küstenstaaten, hilft das den Republikanern. Und das wiederum verhindert Reformen, zumal es im Senat für die meisten Gesetze 60 der hundert Stimmen braucht. Die Möglichkeit republikanischer Kandidaten, statt den populären die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist dabei auch begrenzt: Wer nicht den Kernwerten entspricht, wird in der Vorwahl durch konservativere Kandidaten ersetzt, die sich auch der finanzkräftigen Unterstützung durch die Waffenlobby NRA erfreuen.

Die Lobby gerät zwar immer mehr in Verruf: Doch das gute Geld, das sie an politische Kampagnen überweist, will kaum jemand zurückweisen. Noch mehr ist es aber oft die Angst vor ihren gefürchteten Negativkampagnen, die Politiker zögern lässt, sich mit ihr anzulegen.

Bis zur nächsten Tragödie

Gibt es dennoch, etwa auf Ebene von Bundesstaaten, strengere Gesetze, so dauert es bis zur nächsten Klage nicht lang. Die Chancen für die klagende Partei stehen dabei gut. Denn die Republikaner haben im Zusammenspiel zwischen Senat und, zuletzt, Ex-Präsident Donald Trump zahlreiche Richterposten auf mittlerer und höchster Ebene mit konservativen Vertrauensleuten besetzt. Sie folgen der konservativen Interpretation des zweiten Verfassungszusatzes. Dieser spricht leider etwas diffus und im Zusammenhang mit einer "gut regulierten Miliz" davon, dass das Recht von Bürgern auf Waffenbesitz nicht eingeschränkt werden dürfe.

Bleibt die Frage, wieso Wählerinnen und Wähler mitspielen. Hier greift wohl die letzte Asymmetrie. Politikerinnen und Politiker können die Phase der Entrüstung kurz nach Angriffen meist überdauern. Wer – so wie es der demokratische Gouverneurskandidat für Texas, Beto O’Rourke, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz tat – die Regierungen auf deren Verantwortung hinweist, muss sich schnell des Verdachts erwehren, die Situation zum politischen Nutzen missbrauchen zu wollen. Später treten wieder andere Themen in den Vordergrund. Bis zur nächsten Tragödie. (Manuel Escher, 26.5.2022)