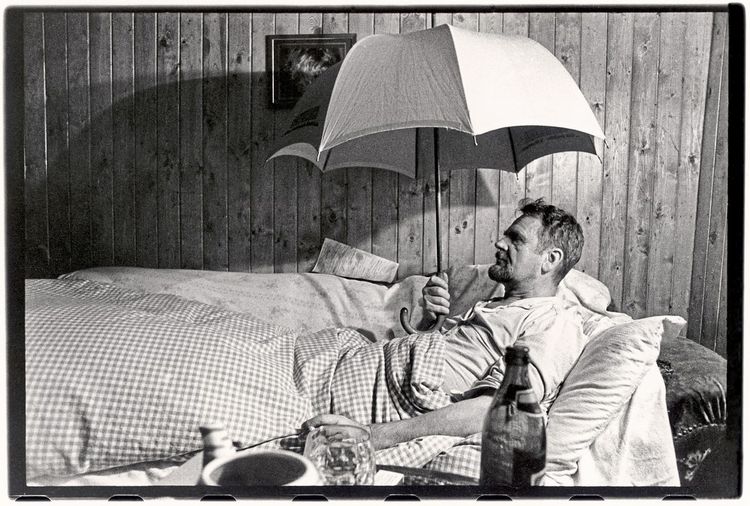

Schutzlos: H. C. Artmann stellt Carl Spitzwegs Bild "Der arme Poet" nach.

Es gibt ein Thema, um das wir Schriftsteller:innen in Gesprächen mit unseren Kolleg:innen herumschleichen, als wären wir Katzen. Der heiße Brei heißt Finanzen. Über Geld reden wir nicht, wie wir damit auskommen und wovon wir eigentlich wirklich leben, schon gar nicht. Das Schweigegebot der Literaturschaffenden betrifft vor allem die, die keine finanziellen Probleme oder, Gott bewahre, sogar viel Geld haben. Wohlhabende Schriftsteller:innen zeigen ihren Wohlstand nicht, denn das scheint ungehörig. Man könnte fast meinen, nur arme Literat:innen sind gute Literat:innen.

Es gibt einige Indizien, die darauf hinweisen, wie Schreibende zu Wohlstand kommen. Sie erben. Sie entstammen einer wohlbestallten Familie. Sie arbeiten zusätzlich in einem gutbezahlten Beruf. Sie veröffentlichen einen Bestseller. Ich vermute, der letzte Fall tritt am seltensten ein. Wie kann man also in Österreich vom Schreiben leben, und geht das überhaupt, wenn man nicht gerade erbt, reich heiratet oder erfolgreich mit Aktien spekuliert? Ich glaube, man kann.

Beachtliche Kulturförderung

Jeder, der sich darauf einlässt, muss sich aber darüber im Klaren sein, dass es nicht einfach werden wird. Das sehr ausgeprägte Fördersystem Österreichs lässt vor allem Autor:innen, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, oft glauben, dass das nun immer so weiterginge.

Was Unterstützung durch die öffentliche Hand angeht, sind wir in Österreich nämlich sehr gut ausgerüstet. Auch das ist etwas, worüber viel zu selten gesprochen wird: Die österreichische Kulturförderung ist beachtlich.

Als Chefin einer international ausgerichteten Literaturzeitschrift habe ich Kontakt zu ausländischen Autor:innen, Künstler:innen, Kulturvermittlern und Institutionen. Und wenn ich höre, wie die Kunst-, Kultur- und Literaturförderung in diesen anderen Ländern aussieht, weiß ich das österreichische Förderwesen gleich noch mehr zu schätzen.

Klagelieder

In Gesprächen mit österreichischen Schriftsteller:innen und Kulturinstitutionen höre ich hingegen größtenteils Klagelieder. Die, die nicht klagen, sind wohlhabend und sprechen nicht darüber, siehe oben. Beim Klagen wird außerdem gerne außer Acht gelassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem eigenen Anspruch an das innere Genie und dem, was der Markt will. Dazu komme ich noch.

Lebt man beispielsweise in einer Stadt wie Graz, kann man sich um Förderpreise und Stipendien dieser Stadt bemühen. Darüber hinaus gibt es Förderpreise und Stipendien des Landes Steiermark. Noch eine Ebene darüber kann man sich um Startstipendien, Arbeitsstipendien, Werkstipendien des Bundes bewerben.

Dann gibt es noch eine Verwertungsgesellschaft und die Künstlersozialversicherung, beide unterstützen in Härtefällen. Von diversen Literaturinstitutionen werden Vorlässe angekauft, zumindest wenn man noch der handschriftlichen Generation angehört.

Kein Grund zur Unzufriedenheit

Es gibt Interessenvertretungen. Es gibt Druckkostenzuschüsse, es gibt Reisestipendien und Zuschüsse für den Ankauf von Arbeitsbehelfen. Es gibt, es gibt, es gibt. Es besteht eigentlich kein Grund zur Unzufriedenheit.

Im Gegenteil: Denn alle diese Unterstützungen begleiten ja ein künstlerisches Einkommen, das in unserem Fall der Schriftstellerei besteht aus: Honoraren für Lesungen, Tantiemen und Abdruckhonoraren für Texte. Täuscht das eine Sicherheit vor, die nicht existiert? Von einem Stipendium kann man einige Monate leben, wären da nicht die offenen Rechnungen und das überzogene Konto.

Eine Familie dauerhaft von unregelmäßig eintrudelnden Honoraren zu versorgen ist unmöglich, und von einer befriedigenden Altersvorsorge sind wir kilometerweit entfernt. Care-Arbeit findet wie auch im Rest der Gesellschaft vor allem im Unsichtbaren statt. Kinder zu haben wirkt sich nachteilig aus, weil man mit ihnen bezahlte Schreibresidenzen, Stadtschreiberstellen etc. nur sehr schwer antreten kann.

Kein Geheimwissen

Zu alldem kommen die eingezogenen Altersgrenzen in Ausschreibungen. Eine 25-jährige Autorin kann sich um deutlich mehr Stipendien bewerben als eine 50-jährige. Doch das ist kein Geheimwissen. Das erfährt man nicht erst, wenn man sich auf den Weg gemacht hat. Es gibt keine Pauschale, die einen durch das Leben als Autor:in trägt, wenn man sich entscheidet, Kunst zu machen. Und es gibt keine Garantie dafür, dass mein drittes Buch so breit besprochen wird, wie es mein Debüt mit dem Neuigkeitsbonus wurde.

Wenn mir mein Kunstschaffen wichtig ist, der Markt es aber nicht ausreichend würdigt, dann querfinanziere ich es also durch einen sogenannten Brotjob. Ganz sicher wird mir ein Großteil der User:innen im STANDARD-Forum zustimmen, denn die Kommentare der Öffentlichkeit zu Künstlerprekariat folgen immer dem Tenor: Wer Bücher schreibt, die sich nicht verkaufen, ist selbst schuld.

Neoliberales Denken und Kunst haben sich allerdings immer schon schlecht verstanden. Denn würde Kunst nur mehr entlang der Wünsche des Marktes produziert, dann wäre es eben keine Kunst mehr, sondern reine Ware. Die siebentausend jährlich erscheinenden Regionalkrimis wissen, was gemeint ist.

In Österreich wird wahnsinnig gerne gejammert. Es ist eine zutiefst österreichische Haltung der Kleinbürgerlichkeit, sich immer übervorteilt zu sehen: Auch Autor:innen sind davon nicht ausgenommen, sie kleiden sie nur in schönere Worte. Diese Einstellung gipfelt im Anspruchsdenken der erfolgreicheren Autor:innen, die am Markt reüssieren und trotzdem oder gerade deswegen ganz selbstverständlich glauben, ebenso Anspruch auf Stipendien oder Zuschüsse zu haben.

Konkurrenz

Das System zeitigt also antisolidarische Tendenzen und begünstigt Einzelkämpfertum. Auf einem Markt, auf dem jeder mit dem anderen konkurriert, treten alle gegeneinander an. Statt kollektive und solidarische Strategien zu verfolgen, wird ein jeder Vermarkter seiner selbst.

Der Bachmannpreis wurde 1976 ins Leben gerufen und schon in seinen frühen Jahren (beispielsweise vom 1979 "wettlesenden" Gunter Falk) kritisiert. Sich ihm zu entziehen, sich der Vereinzelung entgegenzustellen, dazu hat es indes nur ganz selten gereicht.

Mittlerweile regt er niemanden mehr auf, nicht einmal die teilnehmenden Autor:innen. Die Gewinner:innen, die des Bachmannpreises im Besonderen und die am Literaturmarkt im Allgemeinen, haben kollektive Strategien ohnehin nicht mehr nötig. Das Motto des einst bekannten Künstlerkollektivs Lord Jim Loge war nicht zufällig "Keiner hilft keinem" als letztendlich wahres Momentum des Kunstschaffens.

Viele Schriftsteller:innen betonen in ihren biografischen Angaben, dass sie "freie Schriftsteller:innen" seien. Ob man wirklich so frei ist, wenn man sich unter Ächzen des Bankkontos von Stipendium zu Honorar und zurück hantelt, bleibt eine ausgesparte Frage.

Bei Veranstaltungen erkennt man die Akteur:innen oft am flackernden Blick: Nur ja niemanden übersehen, der fürs eigene Fortkommen wichtig sein könnte. Sie begraben die eigene Haltung unter poetischen Floskeln, sie stellen sich proaktiv gut mit allen, die wichtig sind: Politiker:innen, Journalist:innen, Literaturinstitutionen und haben längst vergessen, wie viel Glück sie einst beim Schreiben empfanden.

Großer innerer Antrieb

Ich will es auf meine persönliche Situation herunterbrechen. Ich bin halbtags im Literaturbetrieb tätig und sehe das als Privileg. Alle paar Jahre veröffentliche ich ein Buch in einem tollen Wiener Verlag. Manchmal berechne ich meine Pension und sage mir dann, dass auch Friederike Mayröcker nicht in Pension gegangen ist, sondern ihr Leben lang geschrieben hat: Das Schreiben war ihr Leben.

Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Friederike Mayröcker und mir und vielen anderen. Die Zahl derer, die wirklich künstlerisch tätig sein müssen, die wirklich schreiben müssen, die sich wirklich äußern müssen, weil sie diesen großen inneren Antrieb verspüren und anders nicht können, ist gering. Die meisten von uns glauben nur gern, dass sie zu den Berufenen gehören – bis ihnen mit zunehmendem Alter die Kraft ausgeht und sie sich einen Job mit regelmäßigem Verdienst suchen. Ich nehme mich da nicht aus.

Die Texte, die ich schreibe, weil sie mich ungeschrieben unglücklich machen, wechseln sich mit termingerecht abgelieferten Auftragswerken wie dem vorliegenden Text ab. Zur besseren Einschätzung: Am vorliegenden Text habe ich circa sechs Wochen lang geschrieben, jeden Tag eine Stunde, mein Honorar dafür wird 800 Euro betragen, vor Abzug der Steuer.

Erfolg zieht Erfolg an

Was im Allgemeinen unter "guter Literatur" verstanden wird, funktioniert anhand von Einzigartigkeit, und die marktförmigen Mechanismen, die diese Einzigartigkeit verwerten, verlangen nach Selbstdarstellung. Gut sind Presseberichte, Fernsehberichte, Internetstürme, allgemeiner Wirbel. Jede Anfrage um jede Meinung zu jedem Thema muss erfüllt werden. Wer das nicht will, hat schlechte Karten.

Zugleich bekommen oft die Literat:innen am meisten Geld und Aufmerksamkeit, die schon vergleichsweise viel davon haben. Hier schlägt der in der Soziologie beschriebene Matthäus-Effekt – "Wer hat, dem wird gegeben" – voll durch: Erfolgreichen Schriftsteller:innen werden in der Folge große Preise zuerkannt, weil Jurymitglieder und preisvergebende Institution sich auch ein wenig im Ruhm des Bepreisten sonnen möchten. Erfolg zieht Erfolg an.

Wie kann man vom Schreiben leben? Hilfreich dabei ist die Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung. Alle paar Jahre ein Buch veröffentlichen, ab und zu einen Text in einer Zeitung unterbringen, daneben Schreibworkshops abhalten, sich um Stipendien bewerben und über die Utopie des bedingungslosen Grundeinkommens nachdenken. Natürlich kann man davon leben.

Der Wunsch, künstlerisch zu arbeiten, muss allerdings genauso hoch sein wie die Offenheit für alternative Verdienstmöglichkeiten und die Frustrationstoleranz gegenüber einer prekären sozialen Lage. Als Alternative bleibt: erben. (Andrea Stift-Laube, ALBUM, 6.6.2022)