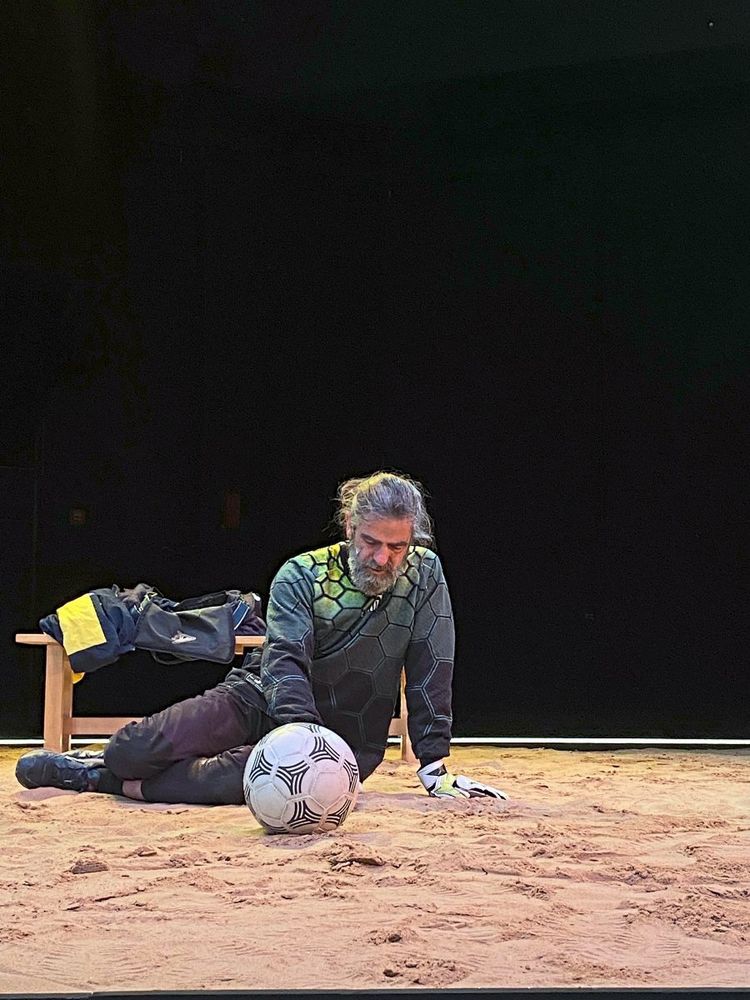

Individuelles Leid in einem postfranquistischen Spanien des Verdrängens: der eindringliche Darsteller Gonzalo Cunill.

Pablo Fidalgo mag kein großes Traratheater, keine aufwendigen Kulissen oder viele Darsteller. Dem vom Betrieb geforderten Mehr versucht der spanische Theatermacher sich mit konzentrierten, stillen Produktionen zu verweigern. Er ist ein Fan der Idee des armen Theaters, das lässt er in dem Stück La enciclopedia del dolor seine Hauptfigur sagen. Sie ist ein Alter Ego des Regisseurs. Man kennt ihn hierzulande noch nicht wirklich und nimmt diesen Hinweis auf sein Theaterverständnis insofern gerne an. Wenn bei ihm während des ganzen Stücks ein Fußball auf der Bühne liegt, heißt das nicht, dass der bis zum Ende auch nur einmal geschossen werden sollte.

Späte Debatte

Das im Rahmen der Festwochen im Schauspielhaus laufende Stück dreht sich aber nicht darum, den 38-jährigen Spanier dem Wiener Publikum vorzustellen. Die Enzyklopädie des Schmerzes heißt der Abend auf Deutsch und handelt von Kindesmissbrauch, der über Jahrzehnte in Ordensschulen des erzkatholischen Landes stattgefunden hat. An eigenen Missbrauch erinnert sich Fidalgo, der immer wieder autobiografisch arbeitet, in dem Stück nicht. Aber an körperlich gewalttätige und traumatisierende Situationen, die er als Schüler in den 90ern selbst vonseiten seiner Mitschüler erlebt hat. Als Produkt eines allgemeinen sadistischen Klimas von Gewalt.

Vergangenes Jahr stießen die Aussagen mehrerer Missbrauchsopfer aus den 60er-Jahren in der Tageszeitung El País eine Diskussion dazu an. Das war der Ausgangspunkt für Fidalgos Befragung seiner eigenen Geschichte. Solodarsteller Gonzalo Cunill berichtet, wie er, Fidalgo, im Zuge seiner Recherchen mit ehemaligen Schulkollegen über das Thema sprechen wollte. Keiner von ihnen reagierte auf Anfragen.

Dieses Verdrängen ist ein zentrales Motiv des Abends, mehr noch als der Missbrauch an sich. Fidalgo rechnet mit einer Gesellschaft ab, die das Verschweigen geübt hat. Das bleibt unter uns lautet der Untertitel des Abends: ein Satz, den seine Mutter – geprägt von den angstvollen Erfahrungen der Franco-Diktatur bis ins Jahr 1977 – bei vielen Gelegenheiten zu ihm gesagt habe. Ihr anerzogenes langes Schweigen wurde den ans Licht getretenen Opfern 2021 auch zum Vorwurf gemacht.

Unglücklich fürs Leben

Fidalgo inszeniert diese kollektive Belastungsprobe maximal intim. Die 70 Minuten beginnen mit der Videoeinspielung eines Buben beim Spielen. Diesem Körper werde sich Schmerz einschreiben, er werde dadurch zum Außenseiter werden, aggressiv, unbeherrscht, unverbunden und unglücklich. Die Einsamkeit korrespondiert mit der Figur des Torwarts, in dessen Dress Cunill sich nach einiger Zeit wirft: als Teil einer Gruppe und doch nicht ganz.

Man merkt dem Text in Ich-Form den Lyriker im Verfasser an, der Fidalgo neben Regisseur und Festivalkurator auch ist. Der Monolog variiert bedrückend emotionale und soziale Einkapselung und Zerstörung.

Er erpresst sein Publikum mit dem persönlichen Schicksal aber auch etwas. Umso erleichternder kommt das hoffnungsvolle Ende. Der Sandballplatz des Fußballers wandelt sich zum Badestrand, und tänzelnd zeigt der Gepeinigte an, dass es auch in seinem Leben inzwischen Leichtigkeit gibt. (Michael Wurmitzer, 9.6.2022)