Neandertaler waren jenen Menschen, von denen heute lebende Populationen größtenteils abstammen, nicht unähnlich. In vielen Menschen steckt sogar noch heute ein nicht unerheblicher Anteil DNA, der auf Neandertaler zurückgeht: Die beiden Menschentypen zeugten offensichtlich miteinander Nachwuchs. Und doch ist dieser Anteil mit bis zu vier Prozent relativ gering. Anthropologinnen und Anthropologen rätseln seit langem, wie es dazu kam, dass der Neandertaler ausstarb. Auch die Genetik hat in den vergangenen Jahren immer häufiger wichtige Hinweise geliefert – und zeigte sogar, dass das uralte genetische Erbe dieses Menschentyps mitunter gegen Covid-19 hilfreich sein konnte.

Nun bringt eine Studie mit interessantem Aufbau einen neuen Aspekt ins Spiel. Ein Team zweier Max-Planck-Institute machte auf einen Unterschied zwischen modernen Menschen und Neandertalern aufmerksam: Letztere dürften bei der Teilung bestimmter Zellen öfter Probleme gehabt haben – und so von einem evolutionären Nachteil betroffen gewesen sein. Die Ergebnisse veröffentlichte das Team um Svante Pääbo im Fachjournal "Science Advances".

Stammzellen des Gehirns

Doch zunächst zu den Gemeinsamkeiten: Sowohl Neandertaler als auch noch heute lebende moderne Menschen haben im Gehirn einen besonders großen Neokortex, der für wichtige kognitive Fähigkeiten ausschlaggebend ist. Inwiefern sich die Gehirne doch unterschieden haben, darüber wissen Fachleute noch sehr wenig. Bekannt ist aber, dass moderne Menschen ungefähr bei hundert Aminosäuren Veränderungen zu Neandertalern und Denisova-Menschen – einem weiteren ausgestorbenen Menschentypus – haben.

Aus diesem Grund nahm sich das Forschungsteam, zu dem Expertinnen und Experten der Max-Planck-Institute für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) in Dresden und jenes für evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA) in Leipzig gehören, diesen Bereich vor. Genauer untersuchte es neurale Stammzellen, aus denen sich die Zellen des Neokortex entwickeln. Wenn ein Mensch heranwächst, vermehren sich seine Körperzellen durch Zellteilung: Die Chromosomen, die die DNA tragen, verdoppeln sich im Zellkern, bewegen sich in entgegengesetzte Richtung – und eine große Zelle teilt sich in der Mitte in zwei kleine Zellen, die wiederum anwachsen und sich teilen können.

Essenzielle Phase zur Vermehrung

Damit die Zellteilung ordentlich funktioniert, sind auch Proteine wichtig. Bei wenigen dieser Proteine traten insgesamt sechs Veränderungen der Aminosäuren auf, die moderne und frühere Menschentypen unterscheiden. Wie genetische Analysen zeigen, sehen diese Aminosäuren bei Mäusen und Neandertalern identisch aus. Also nutzte das Forschungsteam Mäuse als Modellorganismen und verglich die Entwicklung in ihren Zellen mit Mäusezellen, in die die Aminosäurekonstellation moderner Menschen eingefügt wurde.

Es stellte sich heraus: Bei den Zellen, die genetisch in dieser Hinsicht modernen Menschen ähneln, war eine wichtige Phase verlängert – nämlich die Metaphase, "in der die Chromosomen für die Zellteilung vorbereitet werden", erklärt Mora-Bermúdez. "Dies führt zu weniger Fehlern bei der Verteilung der Chromosomen auf die Tochterzellen der neuralen Stammzellen, genau wie beim modernen Menschen."

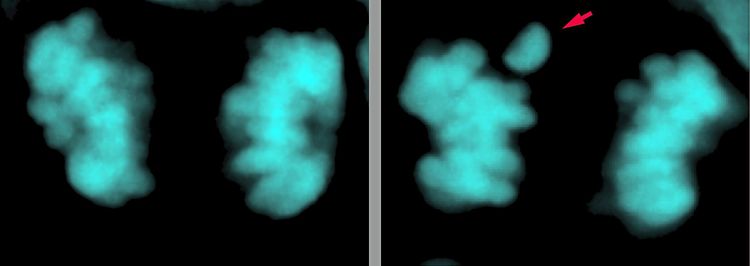

Man kann also vermuten, dass sich die Stammzellen moderner Menschen gewissermaßen mehr Zeit nehmen für die Vorbereitung der Zellteilung. Anders verhielt es sich offenbar bei Mäusen und auch Neandertalern und Schimpansen. Zum Test setzte das Forschungsteam die Neandertalerkonstellation in Hirnorganoide ein: Diese Zellkulturen simulieren, wie sich die ersten Stammzellen eines Menschen zu einem Gehirn entwickeln.

Trisomien beim Menschen

Der Versuch bestätigte den Verdacht: Die wichtige Extrazeit, um sich auf die Zellteilung vorzubereiten, fehlte – es kam zu etwa doppelt so vielen Fehlern bei der Aufteilung der Chromosomen auf die neu entstehenden Zellen. Wenn Chromosomen nicht getrennt werden, kann es sein, dass anstelle von zwei Chromosomen einer Sorte nur ein Chromosom in einer neuen Zelle landet – oder gleich drei. Solche Trisomien und Monosomien können für die Weiterentwicklung fatal sein.

Bei Menschen sind nur wenige Trisomie-Arten bekannt, die nahezu alle Körperzellen betreffen und bei denen ein Kind trotzdem zur Welt kommen kann: Trisomie 13, 18 und 21 sowie Trisomien bei den Geschlechtschromosomen X und Y. Trisomie 21 ist auch als Down-Syndrom bekannt, bei Trisomie 13 und 18 sterben besonders viele Neugeborene kurz nach der Geburt. Bei mehreren X- und Y-Chromosomen sind die Folgen weniger schwerwiegend. Manche Menschen können mit gesundheitlichen Problemen, die sich aus Trisomien ergeben, gut leben. Bei einigen kann die ungleiche Chromosomenverteilung auch nur manche Zellen im Körper betreffen, die eher zu bestimmten Erkrankungen neigen.

Folgen für Gehirnfunktion

Die Forschungsergebnisse der Studie werfen aber vor allem ein neues Licht auf die menschliche Evolution: Sie ließen vermuten, "dass die Gehirnfunktion der Neandertaler stärker von Chromosomenfehlern beeinflusst wurde als die des modernen Menschen", sagt einer der Studienbetreuer, Wieland Huttner. Es ist also möglich, dass das Gehirn sich bei Neandertalern durch diese Fehler nicht in gleichem Ausmaß entwickeln konnte wie das der anderen Menschen – und sie damit schlechtere Voraussetzungen hatten, um sich evolutionär durchzusetzen.

Allerdings seien weitere Studien nötig, um diese Erkenntnisse zu stützen und besser zu verstehen, sagt Studienbetreuer Svante Pääbo. So ließe sich untersuchen, "ob sich die geringere Fehlerrate auf Merkmale des modernen Menschen auswirkt, die mit der Gehirnfunktion zusammenhängen". Abgesehen davon können die Ergebnisse der Studie auch daran erinnern, dass es sich lohnt, ausreichend Zeit zu nehmen, um wichtige Dinge gründlich angehen zu können. (Julia Sica, 30.7.2022)