Er ist der bislang letzte wissenschaftliche Nobelpreisträger, der in Österreich geboren wurde. Martin Karplus, Spross einer angesehenen und weitverzweigten jüdischen Familie aus Wien, musste 1938 vor den Nationalsozialisten fliehen und studierte an der Harvard University Chemie.

In Amerika leistete Karplus wichtige Beiträge zur theoretischen Chemie. Unter anderem entwickelte er frühe Computermodelle, die Strukturen von Molekülen und den Ablauf chemischer Prozesse simulierten. Dafür erhielt er 2013 den Chemienobelpreis. Kürzlich hat der 92-Jährige, der in Cambridge/Massachusetts lebt, seine Autobiografie auf Deutsch herausgebracht.

STANDARD: Sie wurden 1930 in Wien geboren und haben die ersten acht Jahre Ihres Lebens hier verbracht. Was sind Ihre prägendsten Erinnerungen aus dieser Zeit?

Karplus: Zuerst fällt mir ein, wie wir im Wienerwald Ski gefahren sind. Ich habe Skifahren gelernt, als ich fünf war, und es ist mir immer geblieben. Eine andere Erinnerung ist meine Schule, wo wir einen wunderbaren Lehrer hatten, Herrn Schraik. Ich werde aber auch nie vergessen, wie wir Wien verlassen mussten – gerade rechtzeitig, als die Nazis in der Stadt willkommen geheißen wurden.

STANDARD: Sie flohen mit Ihrer Mutter und Ihrem Bruder in die Schweiz – unter dem Vorwand, dort einen Skiurlaub zu machen?

Karplus: Ja, mein Vater ist nämlich verhaftet worden. Er kam nicht in ein Konzentrationslager, sondern ins Gefängnis. Dort hat er seinen Wärtern Schach beigebracht. Ich erwähne das, weil es wirklich eines der Dinge war, die mich dazu inspiriert haben, in allem etwas Gutes zu finden, selbst wenn die Umstände wirklich nicht gut waren.

STANDARD: Ihr Vater kam dann unter nicht ganz geklärten Umständen frei und ist noch in Europa zu Ihnen gestoßen. Über die Schweiz und Frankreich sind sie dann in die Nähe von Boston in die USA geflüchtet. Wie haben Sie sich als Achtjähriger in den USA zurechtgefunden?

Karplus: Ich wollte unbedingt Amerikaner werden. Und manchmal weigerte ich mich sogar, zu Hause mit meinen Eltern Deutsch zu sprechen.

STANDARD: Sie konnten schon Englisch?

Karplus: Meine Eltern waren sich der Entwicklungen in Österreich früh bewusst und holten meine Tante aus England nach Wien, die meinem Bruder und mir Englisch beibrachte. Durch sie hatte ich eine gute Grundlage. In den USA lernte ich sehr schnell – denn ich war in meine Englisch-Nachhilfelehrerin verknallt.

STANDARD: Sie sind theoretischer Chemiker, doch war die Chemie nicht Ihr erstes Interesse: In Ihrer Highschool-Zeit waren Sie Vogelkundler, haben in diesem Bereich sogar Ihren ersten wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht. Haben Sie einen Lieblingsvogel?

Karplus: Das ist wohl der Goldregenpfeifer, weil ich diese Vögel in Alaska untersucht habe. Meine Vogelkundlergruppe und ich wollten damals herausfinden, wie sich Goldregenpfeifer auf ihren langen Flügen orientieren. Wir haben ihnen zum Beispiel Magnete umgehängt, um zu sehen, ob das ihre Orientierung stört.

STANDARD: Sie haben Vögel beobachtet, waren als Kind auch begeisterter Besitzer eines Mikroskops. Das wirkt so, als hätten Sie Biologie studieren sollen. Was hat Sie in die Chemie verschlagen?

Karplus: Es war eine Familientradition, dass in jeder Generation eine Person Arzt wurde. Und niemand außer mir zeigte Interesse daran, Arzt zu werden: Als ich ein kleiner Junge war, ging ich herum und bandagierten Stühle. Es war klar, dass ich in meiner Generation der Arzt werden sollte. Noch als ich zum Studium nach Harvard ging, war ich davon überzeugt, Arzt zu werden. Dann habe ich aber gesehen, dass man damals in der Medizin nicht lehrte, wie die Prozesse im Körper wirklich ablaufen. Ich wollte es genauer wissen und habe stattdessen Chemie und Physik gelernt.

"Wenn Sie eine gute Idee haben, sollten Sie Vertrauen in sich haben und dabei bleiben."

STANDARD: Eine der Fragen, die Sie während Ihres Studiums und Ihrer Forschung diesbezüglich angetrieben hat, war, was Leben ist. Wie würden Sie diese Frage heute beantworten?

Karplus: Ich würde sagen, Leben ist, wenn sich Information, wie sie etwa in der DNA enthalten ist, reproduziert. Und obwohl eine Generation stirbt, gibt es eine neue Generation mit derselben Information, wenn man von Fehlern und Mutationen absieht.

STANDARD: Also kann man Leben auf der Ebene der Moleküle verstehen?

Karplus: Da stehen wir noch am Anfang. Zunächst müssen wir besser verstehen, wie Moleküle miteinander interagieren, dann einzelne Zellen und so weiter, bis wir irgendwann vielleicht zum Menschen kommen.

STANDARD: Sie haben vor gut siebzig Jahren begonnen, an Molekülen zu forschen. Was waren in diesen sieben Jahrzehnten die größten Veränderungen?

Karplus: Die Wissenschaft hat sich stark verändert, vor allem weil sich Computer so schnell weiterentwickelt haben. Als ich begann, hatten wir zuerst eine Art mechanischer Taschenrechner und arbeiteten mit ersten Lochkarten-Computern. Heute können Dinge auf sehr schnellen Rechnern gemacht werden, die wir uns damals nicht einmal vorstellen konnten.

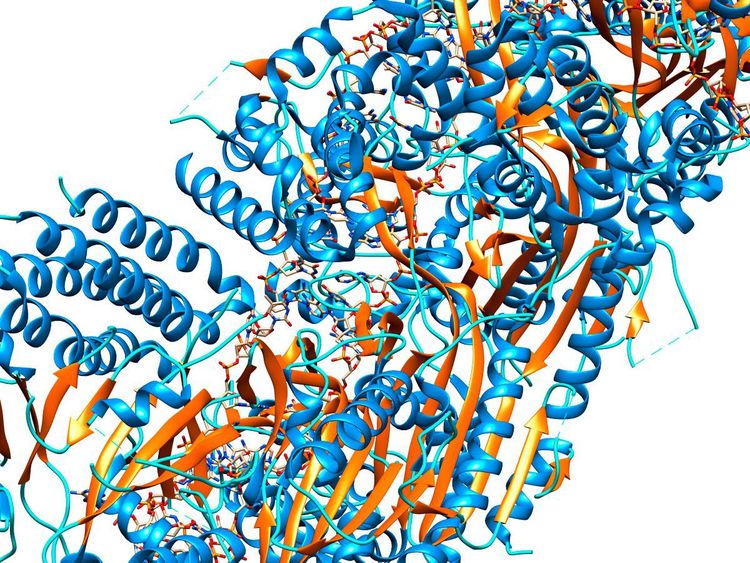

STANDARD: Im Jahr 2013 haben Sie den Nobelpreis für Chemie für ein Modell des Moleküls Retinal bekommen. Sie verwendeten für einen Teil des Moleküls Quantenmechanik und haben den Rest mit klassischer Physik beschrieben.

Karplus: Ja, aber ich hatte immer den Eindruck, dass das nicht wirklich das Wichtigste war. Ich würde mir den Nobelpreis eher für molekulare Dynamik verleihen. Im Experiment können wir die Strukturen von Molekülen bestimmen. Geht ein Protein aber von einem inaktiven in einen aktiven Zustand über, verändert sich seine Form. Das beschreiben wir mit molekularer Dynamik. Das vom Nobelpreiskomitee ausgezeichnete quantenklassische Modell ist zwar ein nützlicher Teil davon, aber ein eher kleiner.

STANDARD: In Ihrer Biografie beschreiben Sie, wie Ihnen bei Besuchen nach 1945 in Österreich Antisemitismus begegnet ist. Wie würden Sie heute Ihre Beziehung zu Österreich beschreiben?

Karplus: Ich denke nicht mehr wirklich an Österreich, das heißt, außerhalb von Interviews. Ich bin aber dankbar, dass die Österreichische Akademie der Wissenschaften die deutsche Übersetzung meiner Autobiografie veröffentlicht hat, weil es mir sehr wichtig ist, dass das Buch für junge deutschsprachige Leute existiert.

STANDARD: Welchen Rat haben Sie für junge Leute, die noch am Anfang ihrer Karriere in der Wissenschaft stehen?

Karplus: Wenn Sie eine Idee haben, die Sie für eine gute Idee halten, sollten Sie Vertrauen in sich haben und dabei bleiben, selbst wenn Menschen um Sie herum versuchen, Sie zu entmutigen. Nun, man sollte natürlich auf die Leute hören, denn manchmal kann Ihre Idee tatsächlich auch falsch sein. Ich denke aber, dieser Glaube an sich ist zentral. Auch zu mir hat man gesagt, deine Idee ist zwar originell, aber man kann das nicht machen, es ist nutzlos. In meinem Fall bekam ich für diese Idee dann den Nobelpreis.

STANDARD: Neben der Chemie hat Sie die Leidenschaft für das Kochen Ihr Leben lang begleitet. Nun ist die Chemie eine exakte Disziplin, wo genau abgewogen und im richtigen Verhältnis gemischt wird. Beeinflusst das Ihren Stil in der Küche, oder sind Sie da mehr intuitiv?

Karplus: Ich bin irgendwo dazwischen: Ich habe Kochbücher und halte mich daran, aber wenn ich ein Gericht das nächste Mal koche, kann es schon sein, dass ich Kleinigkeiten verändere. Übrigens, das Wichtigste, was ich in meinen "Praktika" bei Sternerestaurants gelernt habe, ist, wie man so plant, dass alles gleichzeitig auf dem Tisch steht. Das ist keine einfache Aufgabe. (Dorian Schiffer, 8.8.2022)